◇技術的に難しく普及しない直播栽培

稲作の省力化とコストダウンをはかるために、直播栽培がいわれてかなりの時間が経過しているが、その普及面積は増えてきてはいるが、まだ1万2000ha(農水省・20年産速報値)と水稲作付面積全体からみれば微々たるものだといえる。

稲作の省力化とコストダウンをはかるために、直播栽培がいわれてかなりの時間が経過しているが、その普及面積は増えてきてはいるが、まだ1万2000ha(農水省・20年産速報値)と水稲作付面積全体からみれば微々たるものだといえる。

その原因はどこにあるのか。

米国や豪州では湛水直播が100%の普及率だという。米国や豪州では日本のように代かきをせず、荒い乾田耕起後あるいはV溝をつけた後、入水して催芽種子を播種ので、水中で土が崩れ苗の浮き上がりを押さえる。

日本の場合は代かきをするので、土が粘土状になるので、土壌表面にまくと苗が浮いてしまう。しかし、土壌中にまくと酸素不足でうまく育たない。そこで酸素発生剤をコーティング(カルパー)した種子を土壌中にまく技術が開発された。

しかし、これは土壌中に一定の深さ(15?20mm)に正確にまかなければならないという技術的な問題と、正確にまくためには数百万円する機械が必要になることが大きなネックになっているといえる。

(写真)動力散布機で簡単に種まきが

◇土壌表面に播いても浮かないように

そこで「土壌表面にまいても浮かない」方法として「種子を重くして動かない」ようにするために比重が高く安全な金属として鉄に白羽の矢がたったということだ。

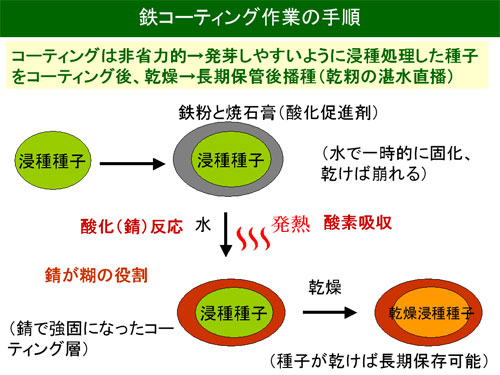

コーティングまでの工程を示したのが下図「鉄コーティング作業の手順」だ。浸種処理をするのは、購入した種子をそのまままくと発芽に時間がかかるからだ。また、芽がでてしまってはコーティングはできない。

コーティングは手作業でもできるし、量が多いならコンクリートミキサーの攪拌羽を取り除いたものだと便利だという。コーティングされた種子は発熱しているので、苗箱に薄く広げ、熱がこもらないようにするのが肝心だという。コーティング種子を塊で放置すると高熱で死滅してしまうからだ。

そして、コーティングされた種子は酸化する。つまり錆びるのだが、この錆が糊の役目をして強固なコーティング層をつくる。そのためカルパーだと2〜3日以内にまかないといけないが、鉄コーは1年でも保存ができるのだという。

◇既存の農機を利用して簡単に播ける

鉄コー直播では、酸素を供給し発芽させるために播種直後に一時、完全に落水する必要がある。このときにスズメなどに食べられる可能性がある。しかし、鉄コーティングの層を厚くすると固くてスズメは食べられないので、その地の実情に合わせて厚さを調整すればいいという。 播種の方法は、カルパーのような難しい技術はないので、大きな水田は乗用管理機などに乗って動力散布機で散播できる。ラジコンヘリで散播することもできる。あるいは写真のように畦畔から動力散布機で播くこともできる。また、倒伏によわい品種では、田植機に付属の側条施肥機を利用して粂播する方がよいという。

播種の方法は、カルパーのような難しい技術はないので、大きな水田は乗用管理機などに乗って動力散布機で散播できる。ラジコンヘリで散播することもできる。あるいは写真のように畦畔から動力散布機で播くこともできる。また、倒伏によわい品種では、田植機に付属の側条施肥機を利用して粂播する方がよいという。

◇全農と農研機構が連携協力して普及

この「鉄コーティング湛水直播」技術を開発したのは、(独)農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の近畿中国四国農業研究センター・産学官連携推進センターの山内稔推進リーダーだ。現在、特許を申請し審査待ちだという。

しかし、すでにJA全農によって全国で栽培実証試験が進められている。

JA全農は、平成19年に「農研機構が有する研究成果を、JAグループの組織力を活用して農業現場に普及し、実用化を図る」ための協力関係を構築するという「連携協力協定」を結び、筑波の中央農業総合研究センター施設内に共同利用スペース「産学官連携推進室」を設置し、東野裕広室長はじめ数名の職員が常駐している(全農の組織としては「営農総合対策部営農技術センター農産物商品開発室つくば分室」)。

20年産では鳥取・島根・広島の3県に19ヶ所の実証展示ほ場を設置し一定の成果をあげた。そして21年産では先の3県に加えて、秋田・宮城・山形・栃木・岐阜・福井・愛媛の7県が加わり、10県27JAの32ヶ所で約20haの実証展示ほ場が設置されている。

◇飼料用米や大規模生産者に最適

東野室長は、苗作り・苗運びなどの作業がなくなり省力化ができるので、規模拡大を考えている生産者が、現状の移植(田植え)と組み合わせてこの技術を使えば効果的ではないかと考えている。とくに飼料用米などで、低コストでの生産を考えるときに有効な技術だといえるだろう。

22年産以降どう拡大していくか注目される技術だ。なお全農つくば分室ではこれ以外にも農研機構で開発された技術の普及を行っている。いずれ別の機会に紹介していきたい。