【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】乳製品の輸入義務をめぐる説明はどんどん変化2023年2月16日

14万トンの生乳を減産させても14万トンの輸入を継続するのは、国家貿易だと最低輸入義務だからと言っていたが、次は、メーカーが求めているから、と言い換え、今度は、輸入に頼る日本が輸入を止めると信頼をなくし、今後、輸入できなくなると困る、と説明が変化している。

他国は満たしていないし、その必要もない

ウルグアイラウンド交渉結果におけるミニマム・アクセス、カレント・アクセスの取扱いは、次のとおりである。

①カレント・アクセス:TRQ(低関税適用輸入数量)が国内消費量(1986年~88年)の5%を超えている場合は、その水準の輸入機会を提供する。これが日本の乳製品である。

②ミニマム・アクセス:TRQが国内消費量(1986年~88年)の5%以下の場合は、1995年にその3%の輸入機会を提供し、先進国の場合は2000年に、開発途上国の場合は2004年に5%(関税化措置を実施しない場合は、8%=当初の日本のコメ)に引き上げる。

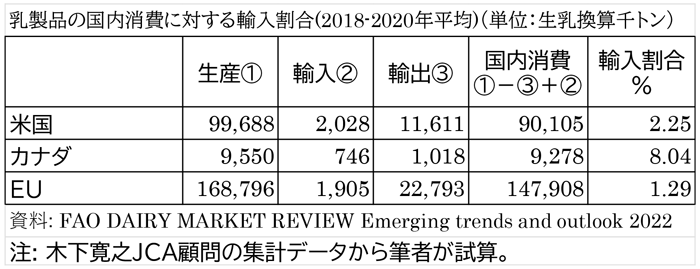

つまり、1993年UR合意の「関税化」と併せて輸入量が消費量の5%に達していない国(カナダも米国もEUも乳製品)は、消費量の3%をミニマム・アクセスとして設定して、それを5%まで増やす約束をしたが、実際には、せいぜい1~2%程度しか輸入されていない。実際に、最新のデータで確認すると、前々回のコラムでも示した表を再掲するが、カナダは、平均的には5%を超えているが、米国は2%、EUは1%程度で、筆者の指摘のとおりである。

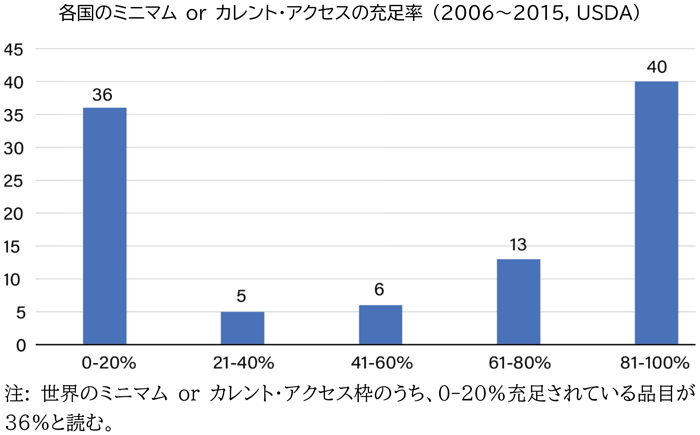

乳製品以外も含めたミニマム・アクセスorカレント・アクセス全体についてもTRQ(1374品目)の充足率を確認してみよう。データは、木下寛之JCA顧問が整理されたものである。

USDAの資料によると、各国のTRQ(ミニマム・アクセスorカレント・アクセス)の充足率は、次のとおりである。説明によると、食糧管理特別会計(現在の食料安定供給特別会計)を含め、国家貿易企業(STEs)の方が高い充足率になっていると指摘しているが、STEsが100%の充足率を達成すべきであるとの指摘はない。

また、WTOの資料(WTO G/AG/W/183/Rev.1)によると、TRQ(ミニマム・アクセスorカレント・アクセス)の充足率の推移は、2014年 54%, 2015年 53%, 2016年 54%, 2017年 54%, 2018年 54%, 2019年 46%, 2014-2019年の単純平均で53%となっている。

ミニマム・アクセスは日本が言うような「最低輸入義務」でなく、「輸入数量制限」を全て「関税」に置き換えた際、禁止的高関税で輸入がゼロにならないように、ミニマム・アクセスorカレント・アクセス内は、低関税を適用しなさい、という枠であって、その数量を必ず輸入しなくてはならないという約束ではまったくない。低関税でのアクセス機会を開いておくことであり、最低輸入義務などではなく、それが満たされるかどうかは関係ない。

欧米にとって乳製品は外国に依存してはいけない必須食料だから、無理してそれを満たす国はない。かたや日本は、すでに消費量の3%を遥かに超える輸入があったので、その輸入量を13.7万トン(生乳換算)のカレント・アクセスとして設定して、毎年忠実に満たし続けている、唯一の哀れな「超優等生」である。コメについても同じで、日本は本来義務ではないのに毎年77万トンの枠を必ず消化して輸入している。米国との密約で「日本は必ず枠を満たすこと、かつ、コメ36万は米国から買うこと」を命令されているからである。

農水省は最近、こう説明したという。「国際約束上、最低輸入義務とは書かれていない。ただ、国家貿易で輸入している場合、カナダの乳製品については、毎年必ずではないが、枠いっぱいを輸入している年もある。日本が枠を満たさなかった場合、WTOに訴えられる可能性を恐れている。」意味不明である。国際約束でないのに、訴えられるわけがないし、訴えられても、訴えは退けられるはずだ。何を恐れているのか。

さらには、説明が変わり、メーカーが求めているから(現実は、輸入乳製品価格が高くなり、入札しても落札残が生じている)、と言い換え、今度は、輸入に頼る日本が輸入を止めると信頼をなくし、今後、輸入できなくなると困る、と説明が変化している。全く根拠になっていない。この輸入を止める。そして国内の酪農家さんと国内の消費者を守るために、政策転換する必要がある。

外国の顔色をうかがって農家や国民に負担を負わせるような政治行政はもう限界に来ている。酪農が壊滅すれば、国民の牛乳も消滅する。農協も消滅する。メーカーや関連産業も消滅する。皆、運命共同体である。社会全体で、それぞれがやれることをやろう。

重要な記事

最新の記事

-

スーパーの米価 前週から14円下がり5kg4321円に 3週ぶりに価格低下2025年12月12日

スーパーの米価 前週から14円下がり5kg4321円に 3週ぶりに価格低下2025年12月12日 -

【人事異動】JA全農(2026年2月1日付)2025年12月12日

【人事異動】JA全農(2026年2月1日付)2025年12月12日 -

新品種育成と普及 国が主導 法制化を検討2025年12月12日

新品種育成と普及 国が主導 法制化を検討2025年12月12日 -

「農作業安全表彰」を新設 農水省2025年12月12日

「農作業安全表彰」を新設 農水省2025年12月12日 -

鈴木農相 今年の漢字は「苗」 その心は...2025年12月12日

鈴木農相 今年の漢字は「苗」 その心は...2025年12月12日 -

米価急落へ「時限爆弾」 丸山島根県知事が警鐘 「コミットの必要」にも言及2025年12月12日

米価急落へ「時限爆弾」 丸山島根県知事が警鐘 「コミットの必要」にも言及2025年12月12日 -

(465)「テロワール」と「テクノワール」【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月12日

(465)「テロワール」と「テクノワール」【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月12日 -

VR体験と牧場の音当てクイズで楽しく学ぶ「ファミマこども食堂」開催 JA全農2025年12月12日

VR体験と牧場の音当てクイズで楽しく学ぶ「ファミマこども食堂」開催 JA全農2025年12月12日 -

いちご生産量日本一 栃木県産「とちあいか」無料試食イベント開催 JA全農とちぎ2025年12月12日

いちご生産量日本一 栃木県産「とちあいか」無料試食イベント開催 JA全農とちぎ2025年12月12日 -

「いちごフェア」開催 先着1000人にクーポンをプレゼント JAタウン2025年12月12日

「いちごフェア」開催 先着1000人にクーポンをプレゼント JAタウン2025年12月12日 -

生協×JA連携開始「よりよい営農活動」で持続可能な農業を推進2025年12月12日

生協×JA連携開始「よりよい営農活動」で持続可能な農業を推進2025年12月12日 -

「GREEN×EXPO 2027交通円滑化推進会議」を設置 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月12日

「GREEN×EXPO 2027交通円滑化推進会議」を設置 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月12日 -

【組織改定・人事異動】デンカ(1月1日付)2025年12月12日

【組織改定・人事異動】デンカ(1月1日付)2025年12月12日 -

福島県トップブランド米「福、笑い」飲食店タイアップフェア 期間限定で開催中2025年12月12日

福島県トップブランド米「福、笑い」飲食店タイアップフェア 期間限定で開催中2025年12月12日 -

冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」など販売開始 come×come2025年12月12日

冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」など販売開始 come×come2025年12月12日 -

宮城県酪初 ドローンを活用した暑熱対策事業を実施 デザミス2025年12月12日

宮城県酪初 ドローンを活用した暑熱対策事業を実施 デザミス2025年12月12日 -

なら近大農法で栽培「コープの農場のいちご」販売開始 ならコープ2025年12月12日

なら近大農法で栽培「コープの農場のいちご」販売開始 ならコープ2025年12月12日 -

「アフガニスタン地震緊急支援募金」で845万円を寄付 コープデリ2025年12月12日

「アフガニスタン地震緊急支援募金」で845万円を寄付 コープデリ2025年12月12日 -

有機栽培39年 生産者が伝えた自然との共生「第24回女性農業者交流会」開催 パルシステム2025年12月12日

有機栽培39年 生産者が伝えた自然との共生「第24回女性農業者交流会」開催 パルシステム2025年12月12日 -

深川の自社物流施設空域を活用 ドローンショー「Xmas Night Canvas」開催 ヤマタネ2025年12月12日

深川の自社物流施設空域を活用 ドローンショー「Xmas Night Canvas」開催 ヤマタネ2025年12月12日