(458)農業AIは誰の記憶を使用しているか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年10月24日

あらゆる分野でAIが急速に使用されています。農業現場でもさまざまな使い方が広まるだけでなく、AIを備えた機械やサービスが当たり前のように出てくるでしょう。

農業生産における機械の活用は今や極めて当たり前の時代である。トラクターやコンバインだけでなく、精米機や包装機、各種センサーなど生産から出荷に至るあらゆる段階で機械が使用されている。今のところ、これらの機械を操作するのはあくまで農家自身や農協など直接当該地域の生産に関わる人々であった。

AIが普及すると、これがどのように変化するか、以下ではあくまでも個人的な見解として考えてみたい。

そもそも人工知能は何も無いところから未来を予測するようには作られていない。膨大な過去データを読み込ませた上で、最適な結論を導きだすように作られている。言い換えれば、AIの判断根拠はあくまで過去から現在までの学習データということだ。

過去の学習データとは、どこかの誰かが観察・記録し、実践した知識である。さらに画像という側面を加えれば膨大な被写体の写真、日本はおろか世界中の農家や観光客、一般の方々が無意識あるいは意識的に撮影した農業現場などの写真がある。これらの写真は、例えば、便利な携帯アプリなどには膨大な量が蓄積されている。

さて、近年、海外で注目されているのは、大手のIT関係企業などがいわゆる農業データを大規模に収集している可能性である。衛星データやドローンによる映像、気象センサーなど、よくよく考えて見れば、農業用地に限らず、我々の生活のあらゆる場面が映像データとして蓄積されている。

問題は、仮に誰か、あるいはどこかの企業がこうしたデータを収益化させようと考えた場合、農業分野では何が起こるかである。

恐らく、最も簡単な可能性は、過去何十年もの気象データ、特定の病虫害、風土の特徴などのデータを読み込ませた最適な作付けや収穫時期を判断させるような仕組みを備えた農業AIの開発と販売であろう。これは非常に便利である。

あくまで概念上の話だが、例えば、公的機関が長年蓄積し、共有財産として公表してきたデータは通常、無償で利用できる。ところが、そのデータを読み込ませ独自に開発した農業AIのサービスを受ける場合には、民間企業が営利事業として行うことが可能になる。

ここで行われているのは各地に長年伝えられてきた共有財産としての「経験」や「知恵」をAIにデータとして読み込ませ、それを活用したサービスが提供された場合、利用者は本来無償なものに対して対価を支払うモデルができるということである。

やや大げさかもしれないが、AIに取り込まれた誰かの「知識」や「経験」をサービスの形で再提供されると、そこにビジネスとしてのうまみが生じる訳だ。こうしたことは多かれ少なかれ、今までもコンサルティングなどで行われてはいるが、恐らく今後のAIはそれを格段に速く、正確な水準で遂行していく可能性が高い。

この問いを突き詰めていくと、仮に日本だけでなく世界の各地に存在する農業や環境に関する数多くの「知恵」や「経験」が全てAIに読み込まれた場合、それを総合的に管理するのは誰か、という問題に行きつく。そもそも、そんな量は読み込ませられないであろうが、一定程度の知見が蓄積した段階で、一気に「標準パターン」として販売が始まると、恐らく、個々の地域における細かい「知恵」や「経験」は瞬く間に淘汰されてしまうのではないか。

技術と倫理、そして知識を誰が持つか、便利さの行きつく先はどうなるかを、じっくりと考えてみる時期にきている。

重要な記事

最新の記事

-

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

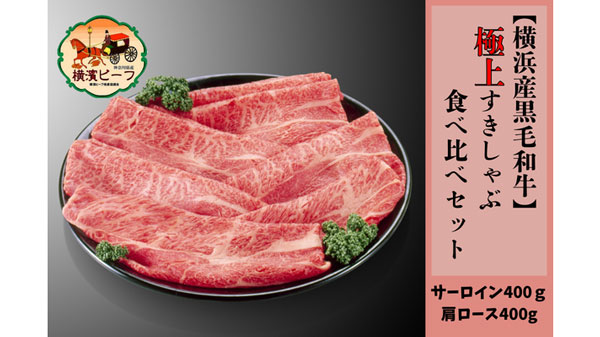

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日