農薬:サステナ防除のすすめ2025

【サステナ防除のすすめ2025】連作障害"待った" 野菜の土壌消毒編(1)2025年6月27日

2024年6月に食料安保を意識した改正「食料・農業・農村基本法」が施行され、その方向性に沿った具体的な施策を示す「食料・農業・農村基本計画」が25年4月に発出された。

その新法は食料安保を意識し、国民に対し食料を安定的にかつ適正な価格で供給し続けられるための農業改革を推し進めることを目標としており、その際に「環境調和型農業」を重視して推し進める内容となっている。

先に制定された「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)」でも2050年までに基準年の農薬のリスク換算量を半減させるという目標が掲げられており、基準年におけるリスク換算総量の約5割を占める土壌消毒剤の使用をどうしていくかが大きな課題となった。

しかし、土壌病害虫の被害は、収量と品質に直接結びつくものであり、防除効果を考えると早晩に土壌消毒剤の使用を減らすことは難しく、近年被害が拡大したカンショ基腐病など土壌病害の防除に欠かせない防除資材である。このため、サステナ防除的には、必要不可欠な使用場面には土壌消毒剤を残し、他の消毒技術への変更が可能な場合には、防除効果や経済性などの検証を十分に済ませた上で変更するといった柔軟な対策が必要だろう。そこで、環境に配慮した土壌消毒はどのようにしたらいいいのか考えてみたい。

土壌消毒を実施する理由とは

野菜などの安定供給のために連作を余儀なくされる大産地で必ずといっていいほど発生する問題に連作障害がある。この障害が発生する原因は主に二つあり、一つ目が作物の根から出るアレロパシーと呼ばれる生育阻害物質が、特定の作物を作付けし続けることで土壌にたまり、それが作物の生育を邪魔してしまうものだ。

もう一つは、特定の土壌病害虫の優占化である。これは、連作で特定の農作物が供給され続けることによって、その作物を好む土壌病害虫が、他の土壌微生物や天敵昆虫との競争に打ち勝ち、大量に増殖することによって起こる。連作障害が一旦発生してしまうと、そのほ場に作付けされた作物は悲惨な状態になり、土壌病害虫の集中砲火を浴びてほとんど収穫できなくなってしまう。これを回避することが土壌消毒を実施する大きな理由である。

土壌消毒でも耕種的防除法をフル活用する

連作障害を回避するには、土壌中に有害物質が蓄積したり、土壌病害虫を優先化させないようにすることが基本で、土壌改良を行ったり、輪作(同じほ場に科の異なる作物を輪番で作付ける)すれば、連作障害は回避できる。しかし、輪作だけで生産量を落とさずにこれを行うためには、いくつかのほ場に輪番で作付けしていくローテーション栽培が必要であり、そのためには栽培に適したほ場が複数必要なので、必要な生産量を確保する場合には大面積が必要になるのが難点だ。ただし、このような輪作が難しい場合でも、抵抗性品種の活用やたん水化(畑に水を入れて田んぼ状態にする)、太陽熱消毒、土壌還元消毒といった土壌消毒剤に頼ることなく土壌消毒効果をあげることができる耕種的防除法があるので適宜活用してほしい。

また、土壌病害虫に限らず、病害虫密度をできるだけ少なくすることが安定した病害虫防除の第一歩であり、病害虫の密度が低ければ、各種防除法の効果も高くなるので、使えるならできるだけ複数の耕種的防除法を駆使するように工夫してほしい。こうすることで、環境負荷をできるだけ軽減した土壌消毒の実現に近づけるし、土壌消毒剤を使用せざるを得ない場合でも土壌消毒剤の使用を最小限することができるだろう。

サステナ的土壌消毒の考え方

以上を整理すると、環境影響を減らした土壌消毒を実施する方向性としては、①土壌消毒剤以外の効果的な防除法がある場合はそれに切り替える、②土壌消毒剤の使用が必須な場合は、耕種的防除や生物的防除など他の防除法を組み合わせて病害虫の密度をできるだけ減らし、土壌消毒剤の使用量を最小限にする といった方法しかないだろう。

いずれにしても、それぞれのほ場に合った土壌消毒法を複数選択していくことになると思うので、現在活用できる土壌消毒法を以下に紹介するので、選択の際の参考にしてほしい。

◆太陽熱消毒(耕種的防除)

十分な水分を入れ、ビニールなどで被覆した土壌に太陽の熱をしっかりと当て、被覆内の温度を上昇させて蒸し焼き状態にすることで、中にいる土壌病害虫を死滅させる方法である。

連作障害の原因となる大概の病害虫は、およそ60度の温度で死滅してしまうため、原因病害虫の潜む土壌深度までこの温度に到達させることができるかどうかで成否が分かれる。太陽光でこの温度まで上昇させるためには、施設を密閉して十分な太陽光を当てる必要があり、夏場にカンカン照りになる西南暖地などの施設栽培向きの消毒法といえる。夏場でも日射量が少ない地域では、地中温度を60度に到達させることができない場合もあるので、そのような地域には、次の土壌還元消毒法の方が向いていることが多い。

◆土壌還元消毒法(耕種的防除)

この方法は、フスマや米ぬかなど、分解されやすい有機物を土壌に混入した上で、土壌を水で満たし(じゃぶじゃぶのプール状)、太陽熱による加熱を行うものである。これにより、土壌に混入された有機物を餌にして土壌中にいる微生物が活発に増殖することで土壌の酸素を消費して還元状態にし、病原菌を窒息させて死滅させることができる。この他、有機物から出る有機酸も病原菌に影響しているようだ。このため、有機物を入れない太陽熱消毒よりも低温で効果を示すので、北日本など日照の少ない地域でも利用が可能な方法である。還元作用により悪臭(どぶ臭)が発生するので、この臭いがするまで十分な期間をおく必要がある。また、近隣に住居があるようなほ場では臭いの発生に注意が必要である。

◆蒸気・熱水消毒(耕種的防除)

文字通り、土壌に蒸気や熱水を注入し、土壌中の温度を上昇させて消毒する方法である。病害虫を死滅させる原理は太陽熱と同じで、いかに土壌内部温度を60度にまで上昇させるかが鍵である。この方法を実施するには、お湯や蒸気を発生させるためのボイラーや土壌に均一に注入するための設備や装置が必須である。このため、導入のための設備投資と大量に消費する燃料のコストを考慮する必要があるので、個人での導入というより、地域一体となった共同利用といった大掛かりな取り組み向けの技術といえるだろう。ただ、燃料消費によるCO2の排出増という課題もあるため、そのことについても導入にあたっては考慮しなければならない点である。

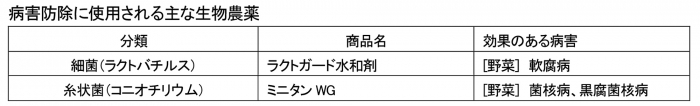

◆生物農薬の使用(生物的防除)

一部の土壌病原菌には、生物農薬が有効である。

生物農薬とは、有効成分が微生物などの生物で、病原菌の生活圏を奪う(養分、生息場所の競合)や病原菌に取り付いて生育の邪魔をするなどのメカニズムによって効果を発揮する。

有効成分となる生物は、ラクトバチルス、非病原性エルビニア、バリオボラックス、アグロバクテリウムといった細菌やコニオチリウムという糸状菌が使われている。これらは、主として病原菌との競合によって防除効果を発揮するので、病原菌よりも先に作物に定着し、増殖する必要があるため、病害が発生する前の予防散布か発生始めの病原菌がごく少ない時期までに使用する必要がある

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日

シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日 -

農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日

農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日 -

世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日

世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日 -

【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日

【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -

【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日

【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -

【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日

【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -

【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日

【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -

バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日

バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日 -

農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日

農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日 -

米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日

米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日 -

米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日

米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日 -

米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日

米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日 -

(467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日

(467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日 -

【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日

【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日 -

JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日

JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日 -

「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日

「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日 -

日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日

日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日 -

石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日

石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日 -

【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日

【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日