生乳出荷先、自由選択を-規制改革推進会議の「意見」(全文掲載)2016年11月15日

規制改革推進会議農業WGは11月11日、農協改革の関する意見とあわせて「牛乳・乳製品の生産・流通等の改革に関する意見」も発表している。

「意見」では指定生乳生産者団体制度について、この制度を担う農協に対して「農協改革」の考え方を徹底する必要がある、と提起している。

「意見」では指定生乳生産者団体制度について、この制度を担う農協に対して「農協改革」の考え方を徹底する必要がある、と提起している。

その考え方は▽農協は組合員に農協利用を強制してはならない、▽農協利用を誘導・強制する法制度は農協改革の趣旨にもとる、▽農業者は、農協を含め販売先・委託先を自由に選択できるのが原則、▽農協は農業者から選ばれる存在。農協と農協以外の者とのイコールフッティングを確保すること、である。

この考えに基づき「生産者が自ら自由に出荷先を等を選べる制度への改革」を原則とし、「全量委託」の見直しで、加工原料乳生産者補給金の交付対象もすべての生産者を対象にする仕組みに変えるよう求めている。

「意見」に対しJA全中の奥野長衛会長はコメントを発表。「指定生乳生産者団体制度は生乳の特性をふまえ、酪農家が営々と努力を積み重ね、創り上げてきた極めて重要な仕組みであり、今回の改革によって、制度の機能が損なわれることは断じてあってはならない」と指摘。

その上で、▽一元集荷多元販売による乳価交渉力の強化や用途別取引による需給調整、▽条件不利地域も含めた集送乳の合理化によるコスト削減、▽災害時における販売調整・相互支援や、これらの機能を支える「全量委託」の原則など、「指定生乳生産者団体制度の機能発揮と強化を前提に、酪農所得の増大と酪農生産基盤の強化を実現する改革とすべきである」と強調した。

○「意見」全文

【牛乳・乳製品の生産・流通等の改革に関する意見】 平成28年11月11日

規制改革推進会議農業ワーキング・グループ

牛乳・乳製品は、栄養価に優れた食品、様々な加工用食品の原材料として、日々の食生活に欠かせないものである。我が国酪農業は、我が国の食生活の変化に対応し、良質で、広く消費者に行き届く量と価格を実現しながら、大きく発展してきた。

この発展の背景には、生乳需要の急増と零細生産者の乱立がもたらす混乱を、様々な制度と慣行で克服してきた日本の酪農業の努力があり、何よりも、他のどの農産物と比較しても過酷といわれる昼夜を問わない作業に従事する多くの酪農家の懸命な努力があった。日本の酪農業を支え、発展させてきた現在の様々な仕組みや関係者の協働の営みがあったからこそ、今日の我が国の豊かな食生活が実現されているといえる。

他方、今日、我が国酪農業は、生産者の離農、経産牛頭数の減少に歯止めがきかず、生産量も約20年にわたり減少傾向にある。労働環境も、設備投資余力のある一部大規模生産者を除けば、過酷な状況に変化はない。需要に目を向ければ、かつて、急速に増加していた牛乳需要はピークを過ぎ、減少傾向が続いている。生産資材の価格の高止まりも相まって、酪農家の所得は低水準に留まっており「生産者の苦労が報われていない」という状況が悪循環を深めている。

これに対し、食生活が成熟し、消費者の嗜好が多様化する中、牛乳・乳製品双方について、特色ある酪農家や乳業メーカーが生み出す様々な製品が市場に登場している。したがって、消費者の多様なニーズを。酪農家や乳業メーカーが柔軟かつ的確に捉え、それに即応する豊かな製品を提供していくことは、我が国の消費者の利便性や満足度を高めるとともに、我が国酪農業にとっては、海外市場も見据えた成長軌道を描くことへとつながっていく。

規制改革推進会議は。今日、開かれつつあるチャンスを多くの生産者が活かし、牛乳・乳製品に係る豊かな消費生活を実現できるようにすることを目指して、このような動きを滞らせている時代にそぐわない規制制度をこの際一掃するべく。以下の提案を行う。農林水産省は、以下に示す趣旨を実現するための具体的な制度を早急に立案、実現すべきである。

(1)改革の原則ー生産者が自ら自由に出荷先等を選べる制度への改革

○現在、生乳取引の全量近くを取り扱う指定生乳生産者団体制度を担う農協は目下改革の只中にあるが、生乳流通の在り方についても、次に示す農協改革の考え方を徹底していく必要がある。

(ア)農業者は、農協を含めて、販売先・委託先を自由に選択できるのが原則であること。

(イ)農協は、農業者に提供するサービスの質を高めることで組合員の利用を促す立場にあり、組合員に農協利用を強制してはならないこと。農協利用を誘導・強制する法制度は、農協改革の趣旨にもとるものであること。

(ウ)農協が、農業者から選ばれる存在であるとの原則を徹底し、農業者にサービスを提供する主体として、農協と農協以外の者とのイコールフッティングを確保すること。

○生産者が経営マインドを持って創意工夫をしつつ所得を増大させていくためには、出荷先等を自由に選べる環境とすることが不可欠である。国は、共同販売、乳業メーカーヘの直接販売、生産者自身による処理・加工、これらの組み合わせ等、出荷の形態によるハンディキャップをなくし、生産者が生乳の出荷先等を自由に選べる制度へと改革すべきである。

(2)指定生乳生産者団体のみを受け皿とする加工原料乳生産者補給金制度の改革

(1)に示した考え方を踏まえるならば、現在、指定生乳生産者団体に指定されている農協・連合会(以下単に「農協」という。)が農協法に基づき、スリム化・効率化や共同販売の実を上げる乳価交渉の強化を図りつつ、その機能を適正に発揮することは差支えないが、指定された農協のみに国が財政支援を行うという、現行の方式は是正すべきである。

具体的には、以下の制度に改めるものとする。

1.補給金の交付対象

○補給金の交付対象は、現行制度のように指定生乳生産者団体に委託販売する生産者に限定せず、加工原料乳の生産を奨励するという補給金の目的に即した基準を定め、これに該当する全ての生産者を対象とする仕組みに変える。

○補給金は、交付元となる国や、農畜産業振興機構等の関連機関から、生産者に対し直接交付することを原則とする。農協や集送乳を行うその他の事業者(以下「農協等」という。)に委託・販売を行う生産者について、補給金の執行実務効率化の観点から、農協等に補給金原資を交付し農協等から生産者に交付する方法とする場合には、乳価の支払額と補給金の交付額とを生産者に明確に示し、国等から農協等に対し個別生産者への補給金交付事務を委ねる趣旨を徹底できる仕組みとする。

2.補給金の交付条件

○新たな補給金を得ようとする生産者は、飲用乳、加工原料乳の年間の販売計画及び販売実績を国に報告するものとする。

○農協等に委託・販売する生産者にあっては、農協等が、自らの年間の販売計画、販売実績及び販売コストを国に報告するとともに、同時に委託・販売した生産者にもこれらを報告するものとする。

○販売を行う農協等については、生産者に対しその意に反して全量委託や全量販売を求めないことを補給金交付の条件とする。なお、部分委託・販売を許容することについて場当たり的利用の懸念を指摘する向きがあるが、農協等が自らの販売計画を作成する前提として、生産者との間で委託、販売に係る数量、ルール等について取り決めを行うことで対応する。

3.補給金の対象経費の拡大

○条件不利地域の生産者については、集乳コストがかさむために、集乳に応えて販売を行う農協等に対し、以下の要件を満たすときに、集乳経費の一部を補助する加算金を交付する。なお、農協以外の他の事業者が利用できなくなる要件は認められない。

(ア)あらかじめ条件不利地域を含む集乳エリアを定め、エリア内の生産者の委託・販売を拒まないこと

(イ)加算金の交付額は、販売を行う農協等ごとに、条件不利地域の生産者を含む全ての取扱生乳に係る集乳経費の総額を基準に算定するものとし(集乳経費のプール処理)、その経費明細について、国に報告し、同時に、委託・販売した生産者に報告するものとすること

(3)販売を行う農協等と乳業メーカーとの乳価交渉の改革

○現在、生乳の大宗を受託する指定生乳生産者団体が行う交渉については、飲用乳の多くを扱う関東生乳販連の交渉結果がベンチマークとなり各地で個別交渉なく受け入れられているとの指摘や、生産者のコスト増要因見合いでしか値上げ交渉ができていないとの指摘がある。乳価交渉のメンバーや交渉プロセスを抜本的に見直すものとする。なお、農協等は自らの合理化も含め、中間流通コストや物流コストの削減を進め、生産者の所得がより向上するように対応すべきである。

○今後、販売を担う農協等にあっては、消費者ニーズや販売動向に最大の関心を払いつつ、交渉相手となる乳業メーカーの製造コスト情報の収集・分析を含め、真に生産者のためにあらゆる手段を尽くした交渉へと改革すべきである。また、交渉経緯や結果についての生産者に対する説明責任を十分に果たし、透明性を確保すべきである。

○農協が、系列の乳業メーカーに販売する場合においては、他の乳業メーカーと同等の販売先と位置付けて公正に交渉を行うべきであり、その点は、乳価交渉力を強化する上でも重要である。

○乳業メーカーは、自らの生産性も考慮した適正価格で安定的な生乳取引が行われるよう配慮すべきである。

(4)酪農関連産業の構造改革

○乱立する乳業メーカーの工場稼働率を高め、我が国乳業全体の生産性を向上し、生乳価格を安定させるため、国は、国際競争に伍していける水準の生産性の実現を目指した乳業の業界再編・設備投資等を推進することとし、政府系金融機関の融資、農林漁業成長産業化支援機構の出資等による支援を行うべきである。なお、業界再編等に当たっては、農協系のメーカーの生産性が低いことにも十分留意する必要がある。

○飲用牛乳・乳製品価格の安定を図るためにも、欧米に比して過当競争となっている小売量販店の業界再編と不公正取引の是正が必要である。

(5)国家貿易の運営方式の改革

○乳製品の国家貿易については、国内需要の変化に対し、より一層、機動的な対応が求められることから、最終消費者の動向を把握している様々な民間事業者からの情報収集をこまめに行うなど、国は、その運営方式を抜本的に見直すべきである。

○国家貿易で輸入したバター等乳製品について、売渡時に最終消費までの流通を確認する等のモニタリング強化策が農林水産省から示されたところである。農林水産省においては、この取組を徹底するとともに、適正な運用が継続されるよう、PDCAを不断に回すべきである。

(6)酪農家の「働き方改革」

○生産者は、深夜の搾乳、早朝の集送乳等、農業従事者の中でもとりわけ過酷な労働条件にある。国は、政府の最重要課題である「働き方改革」の趣旨を踏まえ、搾乳ロボットやパーラーなど、労働条件を大きく改善する設備投資を幅広い生産者が実行できるよう、短期・集中的に支援すべきである。

(7)販売者、消費者の「応援」

○店頭にある日常の牛乳や乳製品の背景には酪農業に従事する方々による地道な努力と改革への果敢な挑戦がある。毎日の豊かな牛乳・乳製品を手にできるということを、牛乳・乳製品の消費者や販売に携わる全ての者の理解と感謝が日本の酪農業の更なる発展を支える力となる。

以上、牛乳・乳製品の生産・流通等の改革として、国や、酪農業を担う様々な関係者が実行すべき事項を示した。

農業の柱であり、食生活を支える不可欠な産業であり、さらには、多面的機能により地域社会を支える礎でもある我が国酪農業が、環境との両立を図りつつ、これらの改革を成し遂げることにより、将来に向けて発展することを期待する。

(関連記事)

・規制改革推進会議農業WGの【農協改革に関する意見】はこちらから。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

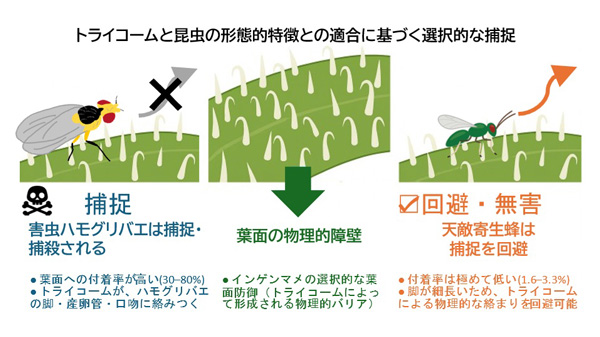

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日