【特殊報】タケノコ園でキモンホソバノメイガの被害 府内で初めて確認 京都府2025年10月14日

京都府病害虫防除所は、タケノコ園でキモンホソバノメイガの被害を府内で初めて確認。これを受けて、10月10日に令和7年度病害虫発生予察特殊報第2号を発表した。

京都府病害虫防除所によると、7月に京都府南部のタケノコ園において、タケの葉に食害痕が多く認められ、赤いチョウ目幼虫が地際に集まり、タケの株元や建造物の隙間で繭を作ったのち蛹化する個体を多数認めた。蛹を採集し羽化させた成虫を農林水産省神戸植物防疫所に同定依頼したところ、キモンホソバノメイガと同定された。

同種の幼虫及び食害痕は、府南部の多数のタケノコ園で認められた。

同種は中国原産で、国内では平成18年に愛知県で侵入が確認された外来種で、以後各府県で発生が確認され、近畿地方では令和3年以降に発生記録があり、令和7年9月に大阪府で特殊報が発表されている。京都府内でのタケノコ園の被害の報告は今回が初めて。

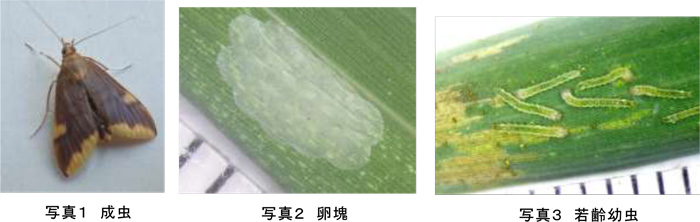

キモンホソバノメイガはチョウ目ツトガ科に属し、成虫の前翅長は約13mm、開張は16~28mm。前翅の地色は暗褐色で、外横線の内側に大きな黄色の斑紋があり、外縁部も狭く黄色く縁どられている(写真1)。

(提供:京都府病害虫防除所)

(提供:京都府病害虫防除所)

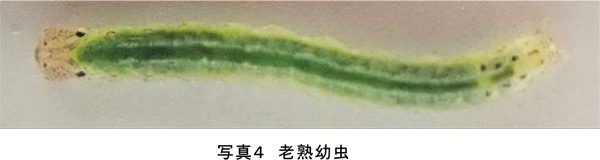

産卵は、タケの葉の裏側に数十個の卵塊状に産下される(写真2)。孵化した幼虫は、1及び2齢期には体色が淡黄色~黄緑色で模様は目立たない(写真3)。3齢以降は体色が緑色となり胸部及び腹部後端の特異的な黒斑が明瞭となり、4齢以降は頭部に茶褐色の明瞭な斑紋を示す(写真4)。

(提供:京都府病害虫防除所)

(提供:京都府病害虫防除所)

終齢は6齢で体長は最大32mm程度(写真4)。タケの株元や地際の建造物の隙間などに移動して体色が赤くなり(写真5)、枯葉や土粒などにより繭を作り、第1世代幼虫は蛹化する(写真6)。第2世代幼虫の一部は、繭を作ってその中で越冬すると考えられる。

(提供:京都府病害虫防除所)

(提供:京都府病害虫防除所)

寄主はタケ・ササ類で、若齢幼虫が集団で葉の表面を残して食害し、葉を表から見ると、加害された部分は白く見える(写真7)。4齢以降は単独で加害し、1枚の葉を円筒状にして食害し、最後は矢じり状の特徴的な被害葉となる(写真8)。

(提供:京都府病害虫防除所)

(提供:京都府病害虫防除所)

同種は成虫が年に2回発生するとされている。同所(亀岡市)に設置のスマートモニタリング装置(虫をLED灯で収集し、画像を撮影し虫種を識別する予察灯)画像の目視による識別を行ったところ、発蛾盛期は令和6年、令和7年とも1回目は6月中旬、2回目は8月下旬だった。

同所では次のとおり防除対策を呼びかけている。

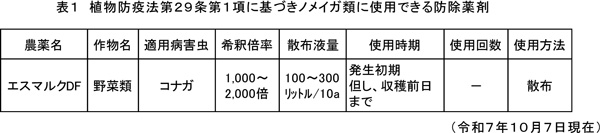

(1)10月7日現在、たけのこ(野菜類)において同種に適用のある農薬はないが、植物防疫法第29条第1項に基づく都道府県の防疫措置として、たけのこのノメイガ類に対する防除には、京都府では当面の間、表1に記載された農薬を使用することができる。

(2)ほ場内をよく見回り、同虫の発生初期に防除する。

(3)同種の発生が見られた場合は、最寄りの農業改良普及センター又は病害虫防除所に相談する。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日

【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -

米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日

米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -

2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日

2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -

第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日

第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -

中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日

中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -

希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日

希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -

神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日

神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -

フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日

フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -

「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日

「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日 -

東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日

東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -

調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日

調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日 -

佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日

佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日 -

国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日

国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日 -

原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日

原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日 -

牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日

牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日 -

ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日

ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日