【特殊報】トマト立枯病 県内で初めて確認 山口県2025年8月8日

山口県病害虫防除所は、トマトにトマト立枯病を県内で初めて確認。これを受けて、8月6日に令和7年度病害虫発生予察特殊報第1号を発表した。

(提供:山口県病害虫防除所)

(提供:山口県病害虫防除所)

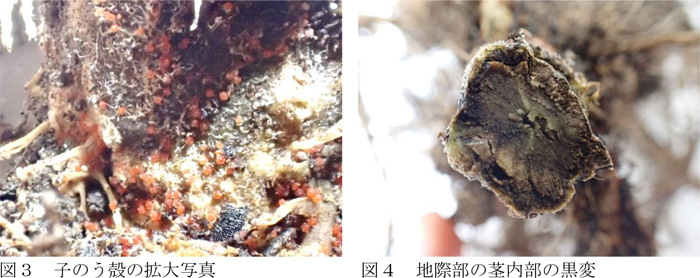

山口県病害虫防除所によると2024年12月中旬頃、山口県東部の施設栽培の冬春トマトほ場で株が萎凋し、枯死する被害が発生した(図1)。萎凋株の株元には、赤橙色の小粒(子のう殻)が多数確認され、茎の内部が黒変していた(図2~4)。山口県県病害虫防除所において、病徴部から菌を分離し、神戸植物防疫所に同定を依頼したところ、病徴および分離菌株各器官の形態的特徴並びに病原の遺伝子診断解析から、本県未確認のトマト立枯病であることが判明した。

(提供:山口県病害虫防除所)

(提供:山口県病害虫防除所)

同病は、1990年に愛知県で初めて確認され、その後、11県で発生が報告されている。

病原菌は糸状菌の一種で、トマトのほかにはナス、ピーマン等にも立枯れ症状を起こすことが知られる。同病原菌に感染すると葉の黄化や萎れが発生し、最終的に枯死。茎の地際部の表面に褐変、ひび割れが見られ、茎内部は黒変、腐敗する。地際部や露出根部の表面に赤橙色の小粒(子のう殻)が形成される場合が多い。

また、同菌は擬頭状の小型分生子および三日月形の大型分生子を形成。詳しい伝染環は不明だが、罹病残渣に付着している病原菌が伝染源になり、発病後は形成された分生子や子のう胞子の飛散により二次伝染を引き起こすと考えられる。

同防除所では次のとおり防除対策を呼びかけている。

(1)トマト立枯病に対しては8月4日現在、ファンタジスタ顆粒水和剤の2000倍散布(収穫前日まで、3回以内)が登録されている。

(2)同病は土壌伝染するため、定植前に太陽熱土壌消毒等による防除を実施する。

(3)栽培期間中は、過度なかん水は避けるとともに、ほ場内の排水対策を徹底する。

(4)発病株は伝染源となるため直ちに抜き取り、袋に密閉後、ほ場外に持ち出し適切に処分する。

(5)定植前の生産資材の交換・消毒や栽培期間中における靴底の消毒など、施設内の衛生管理に努める。

(6)栽培終了後は、残渣の除去を徹底する。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日

【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -

米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日

米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -

2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日

2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -

第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日

第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -

中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日

中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -

希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日

希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -

神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日

神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -

フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日

フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -

「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日

「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日 -

東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日

東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -

調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日

調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日 -

佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日

佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日 -

国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日

国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日 -

原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日

原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日 -

牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日

牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日 -

ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日

ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日