【特殊報】メロンにCABYV 県内で初めて確認 茨城県2025年7月10日

茨城県病害虫防除所は、メロンにCucurbit aphid-borne yellows virus(CABYV)を県内で初めて確認。これを受けて、6月26日に令和7年度病害虫発生予察特殊報第1号を発表した。

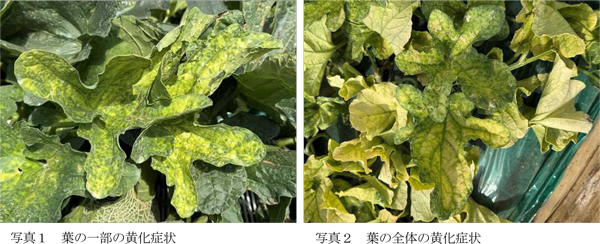

茨城県病害虫防除所によると、5月に鹿行地域の施設栽培メロン圃場において、葉に退緑及び黄化症状を示す株が認められた(写真1~3)。茨城県農業総合センター園芸研究所において、RT-PCR法による検定およびその増幅産物の塩基配列を解析した結果、CABYV の感染が確認された。

同ウイルスは1988年、フランスでキュウリやメロン等で初めて発生が確認され、それ以降、海外40か国以上で主にウリ科野菜に被害を及ぼしている。国内では、2024年に京都府のキュウリで初めて報告され、その後、滋賀県でキュウリとメロン、福島県でキュウリ、大阪府でキュウリでの発生が報告。今回の茨城県での報告は国内5例目となる。

被害の特徴として、葉の一部もしくは全体に黄化症状を示す(写真1、2)。さらに症状が進むと、株全体の葉が黄化する(写真3)。新葉や脇芽等の若い葉には症状が見られないが、時間が経ってから黄化が生じる。

同ウイルスは、海外ではワタアブラムシやモモアカアブラムシ等のアブラムシ類により媒介されると報告されており、滋賀県の報告では、メロンでのワタアブラムシによる媒介が確認されている。なお、汁液伝染、種子伝染および土壌伝染は確認されていない。

媒介虫は、罹病植物を吸汁することで同ウイルスを保毒し、一度ウイルスを獲得すると永続伝搬(長期間あるいは生きている限り媒介できる)するが、経卵伝染はしないとされている。感染すると落花が多くなり、1株当たりの果実数が減少することで、メロンでは40%、キュウリでは51%減収した事例が海外で報告されている。

同防除所では次のとおり防除対策を呼びかけている。

(1)発病が認められた株は伝染源となるため、速やかに抜き取ってビニール袋等に入れて密封し、株を腐らせてから処分する。

(2)同病に適用のある農薬はないため、ウイルスを媒介すると考えられているアブラムシ類の防除を徹底する。

①苗からアブラムシ類を持ち込まないよう注意する。

②施設栽培では、育苗圃および本圃の施設開口部に目合い0.8mm 以下の防虫ネットを張り、施設内へのアブラムシ類の侵入を防ぐ。

③施設内および圃場周辺の雑草はアブラムシ類の発生源となるため、除草を徹底する。

④定植時等に粒剤やかん注剤を施用し、アブラムシ類の発生を予防する。

⑤アブラムシ類の発生が確認された場合は薬剤防除を実施する。

⑥アブラムシ類の薬剤抵抗性の発達を防ぐため、IRAC コードの異なる薬剤をローテーション散布する。

⑦施設栽培では、アブラムシ類を周辺に分散させないため、栽培終了後にすべての株を抜根し、施設を密閉してアブラムシ類を死滅させる。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日

【特殊報】ブドウリーフロール病(ブドウ葉巻病)県内で初めて発生を確認 福島県2026年1月29日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】米国などの補助金漬け輸出、不利な日本の現実をどう解決するか2026年1月29日 -

米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日

米卸の76%「1年前より販売減」 3ヵ月先も回復の見通し立たず 全米販調査2026年1月29日 -

2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日

2月の野菜生育状況と価格見通し ばれいしょ、たまねぎ等は平年価格を上回って推移 農水省2026年1月29日 -

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日

続・椎、栃、ハシバミの実【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第374回2026年1月29日 -

第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日

第9回「和牛甲子園」総合評価部門最優秀賞は鹿児島県立市来農芸高校 JA全農2026年1月29日 -

中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日

中田英寿氏が登壇「91農業フォーラムin東北」開催 JA全農2026年1月29日 -

希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日

希少な幻のオレンジを産地直送「湘南ゴールド」販売開始 JAタウン2026年1月29日 -

神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日

神戸・三宮に関西初の常設オフィシャルストア 「トゥンクトゥンク」との撮影会も 2027年国際園芸博覧会協会2026年1月29日 -

フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日

フルーツピークス公式Instagramフォロワー5万人突破記念 全品10%OFF感謝イベント開催2026年1月29日 -

「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日

「深刻化する鳥獣被害に挑む IoT×罠 の最前線」オンラインセミナー開催 ソラコム2026年1月29日 -

東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日

東京都「SusHi Tech Global」第1弾スタートアップに選出 TOWING2026年1月29日 -

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日

鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日

鳥インフル ハンガリーからの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月29日 -

調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日

調理と仕上げで活躍する調味料「デリシャスガーリックマヨ」新発売 エスビー食品2026年1月29日 -

佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日

佐渡産「おけさ柿」規格外品を活用「とろ~り柿ジュース」2月2日から販売 青木フルーツ2026年1月29日 -

国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日

国産米粉の美味しさを体験「Tokyo 米粉知新キャンペーン」開催 東京都2026年1月29日 -

原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日

原発事故から15年「福島を考えるフォーラム2026」開催 パルシステム千葉2026年1月29日 -

牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日

牛乳・乳飲料の賞味期限を延長 4月7日製造分から 雪印メグミルク2026年1月29日 -

ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日

ラジコン草刈り機「草坊主」新モデル発売 イシガプロ2026年1月29日