【地域を診る】観光・イベントで地域経済は潤うのか 地元外企業が利益吸収も 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年5月15日

今地域に何が起きているのかを探るシリーズ。京都橘大学学長の岡田知弘氏が解説する。今回は「観光・イベントで地域経済は潤うのか」として、持続的発展につながる地域振興策を考える。

京都橘大学教授 岡田知弘氏

京都橘大学教授 岡田知弘氏

大学の講義で、学生に「地域を持続的に発展させるためにはどのようにしたらいいと思う?」と時々尋ねている。一番多い回答は、「SNSで発信し、観光客を集めたらいい」というものである。しかし、そんなことは、すでに多くの自治体が取り組んでいる。それでもうまく行かないから、関係者は頭を抱えているわけである。

観光客を手っ取り早く集客し、たくさんの人に食事やおみやげ物をたっぷり買ってもらえれば、地域経済への波及効果が大きくなるという単純な発想である。しかし、ことはそのように簡単なものではない。

現に、大阪・関西万博は、その最たるものである。期待したように来客数が伸びないうえ、トラブルが重なり、苦戦している。それでも経済波及効果は大きいと産業連関表を使ったシミュレーション結果が報じられている。

私は、1980年代後半からのバブル期に、全国で展開された博覧会やイベントの地域経済効果を調査したことがある。産業連関表による経済波及効果分析なるものは、当時から存在していたが、そこには大きな問題がある。借金しても投資規模を大きくすれば、総額としての波及効果の累計額は、当然大きくなる。当時、イベントやリゾート開発を積極的に提案したのは、日本プロジェクト産業協議会に集まる重厚長大産業であった。同協議会が最も期待したのは、たとえば博覧会会場までの交通インフラの整備であり、イベント会場での建設と解体の工事需要であった。実は、イベントに集まる観客数の消費支出額やそこで働く人たちの雇用効果はそれほど大きくはない。例えイベント運営が赤字になったとしても、重厚長大産業には必ず収益が確保されるわけである。とりわけ博覧会は、せいぜい6カ月の開催期間であり、建設と解体の回転期間は他の数十年スパンの公共事業と比べてすこぶる短いというメリットがある。

だが、地域経済の視点から見るとどうなるか。大規模な工事ほど地元外の大手企業が受注することになり、それを受注した企業の東京本社に利益は移る。地元企業に下請け発注したとしても、利益はそれほど大きくはない。しかも大きな借金を抱えて地方自治体が博覧会やイベントをした場合には、地元住民にはその財政的負担が残ることになる。交通インフラができたとして、イベント跡地やその近くの土地に造られる施設が持続的に雇用を生み出し、あらたな経済的価値を生み出さなければ、そのインフラの維持もできなくなる可能性がある。

多くの観光客、とりわけインバウンド観光客が集中しているのは、京都である。言ってみれば、毎日、博覧会をしている状況である。だが、そこには多くの市民が生活している。「観光客が増えれば、地域は潤う」と言われ、京都市では小中学校を統合して、空いた土地や校舎をホテルに転換したりしてきた。先ほどの議論でいえば、最も成長、発展した都市になっているはずであった。しかし、地域経済や地方財政のデータを分析すると、そのようなことにはなっていないのである。

確かにインバウンド観光客は増えてはいるが、その宿泊先は外資系のホテルや民泊であり、国内からのお客はホテル価格の高騰や観光地の喧騒、バスの混雑等を嫌ってどんどん減少している。最近は、修学旅行生も激減している状況にある。しかも、ホテル需要が都心部や観光地の地価と固定資産税をつりあげているため、京都市内の人口減少も加速している。京都市の法人市民税の動きをみても、インバウンド観光客の増加にもかかわらず、宿泊・飲食業の税収は低迷したままである。これは、ホテルにしろ飲食業にしろ、全国的なチェーンの支店が京都市内に立地しており、そこでの収益が東京等の本社に移転されるからである。しかも、現金給与支払い額をみると、宿泊・飲食業は他業種に比べ最も低い水準であり、不安定雇用が多い。「観光客が増えれば地域は活性化する」という考え方は、幻想にすぎない。

だが、他方で、地域経済や社会に潤いをもたらす観光のあり方がある。岩手県陸前高田市にカモシーという発酵をテーマにした商業施設がある。もともと東日本大震災の津波によって全壊してしまったみそ・しょうゆ醸造業の老舗・八木澤商店の跡地に、河野通洋社長が仲間の社長、そして移住してきた若い起業者・働き手たちとともに作り上げた施設である。発酵定食、発酵デリ、パン、チョコレート、クラフトビールなどのお店が入り、まきストーブもある。燃料も木造の建物の部材も地元産材である。

河野さんたちは、エネルギーシフトと地元の農林水産業の持続的発展を考えて、地元の工務店に発注して建設・運営し、地元での雇用を生み出した。今では、観光客との交流の場、移住者と地元住民との交流の場となっている。このような交流施設を核にした地域内経済循環が近隣各地にもできて、地域間での交流が重層的に広がっていけば、地域経済や社会への波及効果が高くなるだけでなく、自然環境を含め地域の持続的発展にもつながる観光まちづくりになるといえる。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

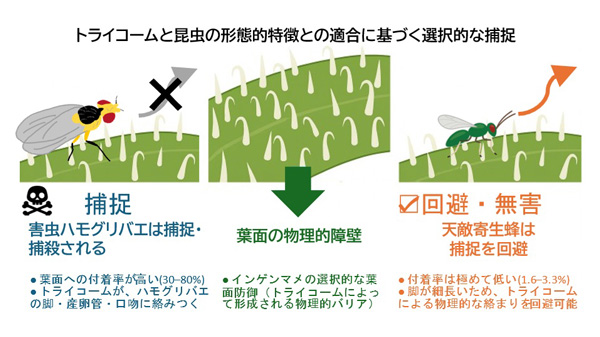

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日