どうなる日本の為替・金利の行方? 合理的価格形成のあり方は? アグリビジネス投資育成がセミナー(2)2025年10月24日

アグリビジネス投資育成は10月17日、東京都内で「2025年交流会・トップセミナー」を開いた。農業生産法人22人、食品関連法人8人が参加し、世界経済と農業経営に関する講演が行われた。

農畜産物・食品の合理的価格形成

農林中金総合研究所の小針美和主席研究員

続いて、農林中金総合研究所の小針美和主席研究員が「農畜産物・食品の合理的な価格形成のあり方とは」と題して講演した。

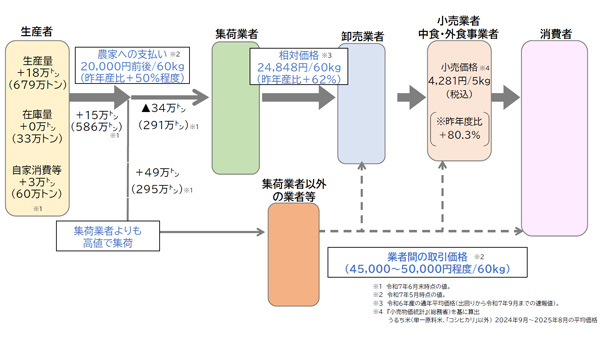

改正基本法における「合理的な費用を考慮した価格形成」を踏まえ、農業法人としてはどうあるべきか、同研究所がコンソーシアムの一員として農水省から受託し、1年間実施したコスト調査の成果をベースに報告した。

資材高騰で価格転嫁が必要

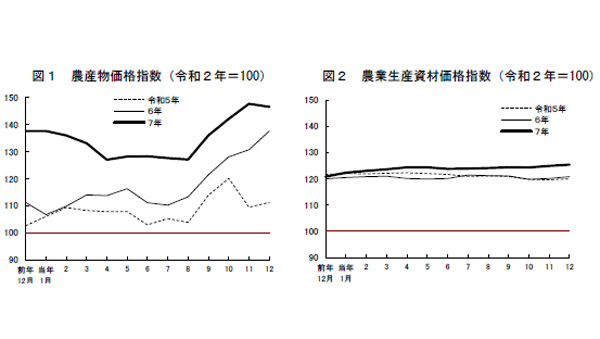

「農業経営をめぐる環境は2000年代以降厳しさを増してきていたが、ウクライナ侵攻を背景とした資材価格高騰はより深刻な影響を与えた」と説明。円安基調も続くなか、急増した経費を生産者のコスト削減努力だけで吸収するのは難しく、価格転嫁の必要性が高まっている。JAグループも「再生産に配慮した適正価格の実現」を政策提言として発表していた。

改正基本法で食料安全保障は「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、国民一人ひとりが入手できる状態」と定義され、「総量の確保だけでなく、実際に国民に届くまでを射程に入れた」と指摘した。

価格形成の議論の背景には、長年のデフレ慣性で消費者や川下サイドの価格転嫁に対する心理的抵抗が強かったという事情もある。「食料システム法」では、生産者やJAなどの売り手が費用やその上昇要因などについて根拠をもって説明すること、買い手は売り手からの要請があれば誠実に協議に応じることの努力義務が明文化された。制度は2026年度(令和8年度)からの本格運用を予定している。また、国が認定した団体が「コスト指標」を作成し、品目ごとに生産から小売までの費用を可視化する仕組みを設けた。

コスト変化の根拠情報が重要に

受託調査では、生産から小売までの原価構成と取引価格を丁寧に拾い上げ、段階ごとのコストとマージンの検証を試みた。生産段階や集出荷段階の調査では、同じ品目でもコストは地域や経営規模によりさまざまだったが、「数をこなしたからこそ共通するコスト上昇要因などが見えてくる部分もあった」

一方、収量変動が1kg当たりコストを大きく左右するなど、品目ごとにコストを出す難しさも実感し、価格やコストが絶対値としていくらかというよりも、コストの変化を説明する上での根拠となる情報を提供することが重要と改めて感じたという。

人件費も上昇、分配議論もいずれ必要に

今後については、「資材高騰に加え人件費上昇が価格改定の主因となりつつある」と分析。また、消費者の所得格差が拡大するなか、食への支出能力や求める品質が分化しているという現実もあり、「価格のあり方だけでなく、福祉政策など分配面の手当ても含めた議論もいずれ必要になるのではないか」と述べた。

最後に、「価格もコストも多様で、今後どのように指標が作られていくのかが注目される」としながらも、「自らの費用を把握し説明できる体制づくりが合理的な価格形成の出発点」と強調。「ミクロの実践がマクロを動かす。農業法人がしっかりと価格交渉を行い、費用に見合う価格を獲得することが、産業全体の持続性の底上げにもつながっていく」と結んだ。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日 -

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日 -

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日 -

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日 -

「所得補償制度」与野党で賛否真っ二つ 令和の百姓一揆実行委が政党アンケート 2026衆院選2026年2月2日

「所得補償制度」与野党で賛否真っ二つ 令和の百姓一揆実行委が政党アンケート 2026衆院選2026年2月2日 -

鳥獣害対策 みたけの里づくり協議会と奥三河高原ジビエの森が農水大臣賞2026年2月2日

鳥獣害対策 みたけの里づくり協議会と奥三河高原ジビエの森が農水大臣賞2026年2月2日 -

農業生産資材 前年同月比3.8%上昇 高止まり続く2026年2月2日

農業生産資材 前年同月比3.8%上昇 高止まり続く2026年2月2日 -

鳥獣害を超える! 全国サミットを開催 農水省2026年2月2日

鳥獣害を超える! 全国サミットを開催 農水省2026年2月2日 -

【スマート農業の風】(22)ブロックローテーション管理を軽労化2026年2月2日

【スマート農業の風】(22)ブロックローテーション管理を軽労化2026年2月2日 -

農林水産省「楽し味(たのしみ)プロジェクト」に参画 ABC Cooking Studio2026年2月2日

農林水産省「楽し味(たのしみ)プロジェクト」に参画 ABC Cooking Studio2026年2月2日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(2)2026年2月2日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(2)2026年2月2日 -

【人事異動】日本農業新聞(2月1日付)2026年2月2日

【人事異動】日本農業新聞(2月1日付)2026年2月2日 -

農業×スポーツで地域活性化「ディスカバー農山漁村の宝」に選定 JPFagri2026年2月2日

農業×スポーツで地域活性化「ディスカバー農山漁村の宝」に選定 JPFagri2026年2月2日 -

カンキツの害虫アゲハ類も退治「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売 KINCHO園芸2026年2月2日

カンキツの害虫アゲハ類も退治「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売 KINCHO園芸2026年2月2日 -

ウイロイドへの感染が「根頭がんしゅ病」の発病を抑制することを発見 農研機構2026年2月2日

ウイロイドへの感染が「根頭がんしゅ病」の発病を抑制することを発見 農研機構2026年2月2日 -

「ほこたいちごフェア」横浜ベイクォーターで開催中 茨城県鉾田市2026年2月2日

「ほこたいちごフェア」横浜ベイクォーターで開催中 茨城県鉾田市2026年2月2日 -

「ケンミン焼ビーフン」と「BE KOBE 農産物」コラボで販促イベント実施2026年2月2日

「ケンミン焼ビーフン」と「BE KOBE 農産物」コラボで販促イベント実施2026年2月2日 -

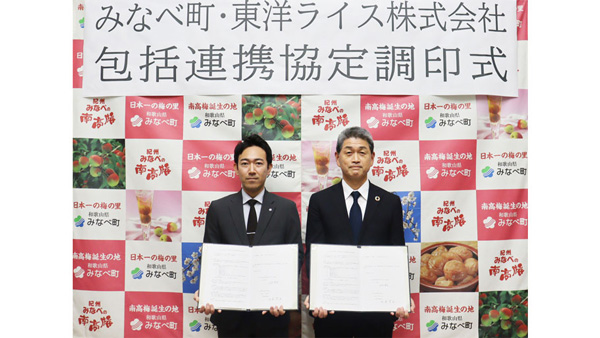

和歌山県みなべ町と包括連携協定を締結「金芽米」活用し健康増進、農業振興など 東洋ライス2026年2月2日

和歌山県みなべ町と包括連携協定を締結「金芽米」活用し健康増進、農業振興など 東洋ライス2026年2月2日 -

無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」JA主催デモ会や農業展示会など2月に開催2026年2月2日

無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」JA主催デモ会や農業展示会など2月に開催2026年2月2日 -

道内59市町村出展「北海道新規就農フェア」28日に開催2026年2月2日

道内59市町村出展「北海道新規就農フェア」28日に開催2026年2月2日