【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】世界的な食料危機の本質~米国による人災2022年5月26日

クワトロ・ショック(コロナ禍、中国の爆買い、異常気象、ウクライナ紛争)に見舞われ、現下に広がりつつある世界的食料危機の現象的側面を述べるレポートは多いが、その本質的な背景について論じたものは少ない。米国主導の規制緩和・貿易自由化による「輸入依存病」の強要という問題である。

貧困緩和を名目に規制緩和させ輸入依存にして貧困増幅

米国は、自身は手厚い農業支援を温存し、相手国には徹底した規制緩和を要求する。米国は自由貿易とかlevel the playing fieldとしばしば言うが、彼らが求めるのは「米国(発のグローバル企業)が自由に利益を得られる仕組み」=「自由貿易」なのである。そうして、関税を撤廃させた国の農業を補助金漬けの米国農産物で駆逐してきた。

ハイチでは、IMFの融資条件(conditionality)として、1995年に米国からコメ関税の3%までの引き下げを約束させられ、コメ生産が大幅に減少し、コメ輸入に頼る構造になっていたところに、2008年のコメ輸出規制で、死者まで出ることになった。フィリピンでも死者が出た。米国の勝手な都合で世界の人々の命が振り回された。

貧困削減の名目で、米国の牛耳るIMFや世界銀行の融資の見返りに徹底した規制緩和をさせ、米国穀物に依存させ、コーヒーなどのプランテーションで現地農民から収奪し、貧困を増幅した。利益を得るのはグローバル穀物商社やグローバル食品企業である。

この規制緩和が最も徹底されたのがアフリカ(特にサハラ以南)である。小麦などの輸入先は現在米国ではないが、基本的な輸入依存体質を作ったのは、米国主導の規制撤廃の強要だった。それがもたらした脆弱性が、今回のウクライナ紛争でも露呈し、真っ先に飢餓に陥った。

米国は「安く売ってあげるから非効率な農業はやめたほうがよい」と言って世界の農産物貿易自由化を進め、基礎食料の生産国が減り、米国などの少数国に依存する市場構造になったため、需給にショックが生じると価格が上がりやすく、それを見て、高値期待から投機マネーが入りやすく、不安心理から輸出規制が起きやすくなり、価格高騰が増幅されやすくなったことが、2008年の危機を大きくした。高くて買えないどころか、お金出しても買えない事態になった。この構造が今回も問題を深刻化する原因になっている。

米国は「武器より安い武器」としての小麦やトウモロコシなどの穀物農家の手取りを確保しつつ世界に安く輸出するための手厚い差額補てん制度があり、それによって、穀物への米国依存を強め、ひとたび需給要因にショックが加わった時に、その影響が「バブル」によって増幅されやすい市場構造を作り出しておきながら、その財政負担が苦しくなってくると、何か穀物価格高騰につなげられるキッカケはないかと材料を探す。それがバイオ燃料需要への仕向けだ。

そうした中、2000年代初頭、国際的なテロ事件や原油高騰が相次いだのを受け、原油の中東依存を低め、エネルギー自給率を向上させる必要がある、そして、環境に優しいエネルギーが重要であるとの大義名分(名目)を掲げ、トウモロコシをはじめとするバイオ燃料推進政策を開始したのである。その結果、見事に穀物価格の吊り上げへとつなげた。

トウモロコシの価格の高騰で、日本の畜産も非常に苦しい状況に追い込まれたが、トウモロコシを主食とするメキシコなどでは、暴動なども起こる非常事態となった。メキシコでは、NAFTA(北米自由貿易協定)によってトウモロコシ関税を撤廃したので米国からの輸入が増大し、国内生産が激減してしまっていたところ、価格暴騰が起きて買えなくなってしまった。米国戦略の犠牲になった「人災」である。

今回の穀物価格高騰も原油高を背景にしたバイオ燃料(トウモロコシのエタノール、大豆のディーゼル)が大きな要因になっており、この需要は政策的に穀物価格高騰の増幅のために使われることがある点も押さえておく必要がある。

食料輸入途絶の怖さをメディアも報じ始めたが

途上国だけでなく、日本の輸入依存体質の形成も、まさに同じ構造であることは言うまでもない。輸入途絶のリスクが現実味を帯びる中、日本の脆弱性をメディアも報じ始めた。

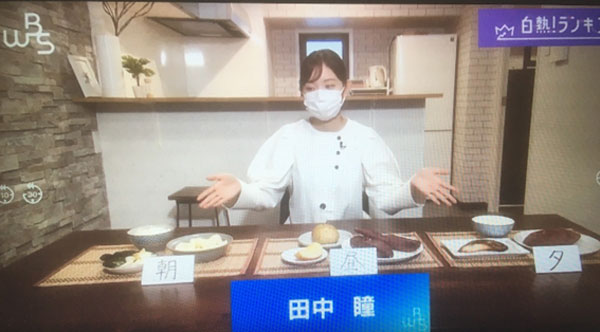

4月19日、テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」(日経系)でも、農水省が提示している有事に食料輸入がストップしたときの国産だけによる危機対応の食事として、朝食、昼食、夕食、すべてイモを中心とした食事を再現した映像を放送し、先進国最低の37%しかない食料自給率でいいのか、と報じた。そして、「多くの食料を輸入に頼る日本。今後、自給率を上げるために必要なことは? 」と問い、「農家が赤字になったら補填する、また、政府が需給の調整弁の役割を果たし、消費者も助け、生産者も助かるような仕組みを日本にも入れること」という筆者のコメントを放映した。

4月28日の日経新聞も、「食料安保、最後はイモ頼み~不測の事態に乏しい備え」(ニッポンの統治・空白の危機感)と題した記事で、「各国が自国優先で輸出を止めた場合、日本は食料が確保できなくなる恐れがある」を筆者の言葉として紹介した。

「規制緩和・自由化が原因」と指摘すると「規制緩和・自由化が足りないから」と反論する市場原理主義者

しかし、その記事への読者コメントとして「安定した供給を可能にする自由貿易」の必要性が経済学者から語られている。「自由貿易に頼り自国の食料生産を破壊したら有事に国民が飢えるから自給率を上げるのが安全保障だ」という当たり前のことを理解してもらいたい。さらに、彼らはそれに対する反論として「自由貿易と自給率向上は両立する」と主張する。しかし、どうやったら両立するのか、その根拠となる説得的説明は未だに聞けていない。

世界的にも同様で、「貧困緩和の名目で規制撤廃・貿易自由化を強要して貧困を増幅した。原因は規制撤廃・自由化だ」と指摘すると、「違う。規制撤廃・自由化が足りないからだ」と反論する。明らかな論理破綻を市場原理主義者は反省しない。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日 -

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日 -

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日 -

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日 -

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日 -

調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日

調理技術教育学会「食品ロス!?」オンラインセミナー開催2026年2月6日 -

全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日

全ゲノム情報から赤色酵母サイトエラ属の系統分類学的位置が明らかに 東京農業大学2026年2月6日 -

春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日

春の彩りをひと袋に「春のつまみ種」期間限定発売 亀田製菓2026年2月6日