【地域を診る】統計調査はどこまで地域の姿を明らかにできるのか 国勢調査と農林業センサス 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年10月17日

今、地域に何が起きているのかを探るシリーズ。京都橘大学学長の岡田知弘氏が解説する。国勢調査と農林業センサスは、地域の構造変化を読み解く重要な手がかりとなる。統計の限界を踏まえつつ、地域住民自身がデータを生かし、将来を展望する意義を探る。

京都橘大学学長 岡田知弘氏

京都橘大学学長 岡田知弘氏

今年は5年に1度の国勢調査と農林業センサスの実施年である。国勢調査は、世帯単位で日本人、外国人問わず回答することが求められる。また、農林業センサスは、農林業経営体や農業集落の「精通者」が調査員に応える形になっている。本紙の読者には、国勢調査と農林業センサスの両方に協力した人も少なからずいるのではないだろうか。

国勢調査については、インターネットによる回答が簡易にできるようになり、他人に知られる心配もなく、しかも調査項目も絞られたので、サクサク回答できるようになった。だが、それでも、個人情報漏洩の心配や面倒くさいということで、国勢調査への回答を拒否する人も、調査のたびに増えているという。とりわけ、外国人居住者が多い地域では、前回調査時においても、回答率の低さが問題となった。

では、国勢調査は、何のために実施されるようになったのか。そのヒントは「国勢」という文字にある。日本で国勢調査が開始されたのは、1920(大正11)年である。それまでも人口調査は何らかの形で行われていたが、これが実施に移されたのは、第一次世界大戦後、世界の列強各国が、国家総力戦の準備のために国内にある「物的資源」と「人的資源」の悉皆(しっかい)調査を開始したからである。日本では、軍需工業の動員をはかる内閣軍需局と統計局を統合して国勢院をつくり、日本初の国勢調査を実施した。その対象は台湾や朝鮮に広がった。時あたかも、スペインインフルエンザが蔓延し、国内で40万人以上ともいわれる死亡者が出た直後である。いずれにせよ、戦時中は「人的資源」の把握と動員、人口政策の根拠となった。

一方、農林業センサスの方は、国際連合食糧農業機関(FAO)の前身である万国農事協会が提唱した「1930年世界農業センサス」に呼応した「昭和4年農業調査」が最初のセンサスだといわれている。こちらも、戦時中にかけて農業動員や生産統制など戦時農業政策の立案根拠となっていく。

戦後になって、戦争遂行のための国家総動員という、国にとっての大目標は消滅した。むしろ地方自治体の行財政政策や農林業政策立案の根拠となっていった。しかし、多くの場合、一般の住民からみると、そのデータは遠い存在だったといえる。というのも、これらのデータは、個々の回答者の個別の生業や生活のありようを、ある特定の視点から集計した数値にすぎず、地域を担う人々や経営体の状況を生き生きと活写するようなデータとして取り扱われてこなかったからである。

私は、講義や講演の際、「株価や為替レートについては、すぐに数字を知ることができますね。では、みなさんの住んでいる地域の最新の失業者数や失業率を知っている人は手を挙げてください」と尋ねることにしている。聴き手は、みな首を横に振る。実は、これは、誰一人知らない数字である。5年に一度の国勢調査によって、この数字は市町村ごとにわかるが、国勢調査のあと2~3年後に発表される集計データなので、リアルタイムでは誰もわからないということだ。だからこそ、自分たち自身で地域の状態を独自に調査することが大事なわけである。

国勢調査では、いろいろなことがわかるが、わからないことも多い。そもそも、住民基本台帳人口等と国勢調査人口のズレや世帯をどう見るのかという問題がある。さらに、産業別就業人口といっても、複数の仕事に就いている人の産業区分が難しく、近年「分類不能の産業」の数が多くなる傾向にある。国勢調査の農業就業人口と農業センサスの農業従事者数、かつての農家人口との差異もどうとらえるかという問題もある。加えて、以前は国勢調査で判明していた年金世帯数や通勤・通学の交通手段もわからなくなった。

だが、国勢調査では、総務省統計局に申請すれば、小地域単位でのデータを入手することができ、農林業センサスでは集落調査のデータが公表されている。これらを時系列で比較することによって、身近な地域の構造的変化とそこでの住民や経営体の動向を把握することはある程度可能である。それらに自治体や農協、あるいは大学が独自の調査を加えることによって、将来の人口や土地の移動の方向性をとらえることもできるように思う。

かつて長野県阿智村を調査した際に、昭和旧村あるいは集落ごとに10年後の地区計画をつくっていることを知った。地区計画といっても、その分厚い文書は種々の既存統計に独自アンケートデータを付け加えた基礎調査をもとに、自治会長を中心に住民自身がつくった見事な計画書であった。計画分野は、自然、産業、文化にまたがるものであり、一戸一戸の10年後の見通しを調べたうえで、将来の耕作放棄地の増減も地図情報で予測していた。当時の岡庭一雄村長は、これらの地区計画をもとに村の総合計画を策定した。

一人ひとりの住民の動向を地域単位で把握し、既存統計も活用するならば、市町村の総合計画も絵にかいた餅に終わることはない。統計調査も、このように自分たちの住む地域の未来を展望するために活用できるのである。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

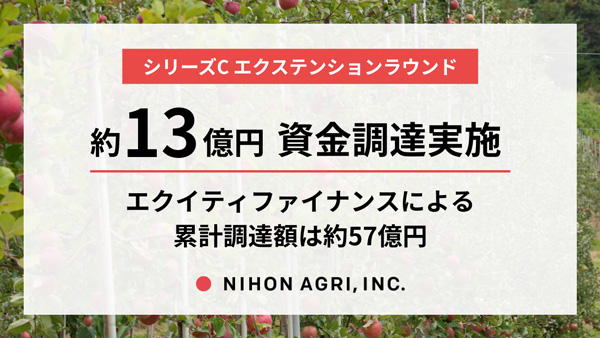

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

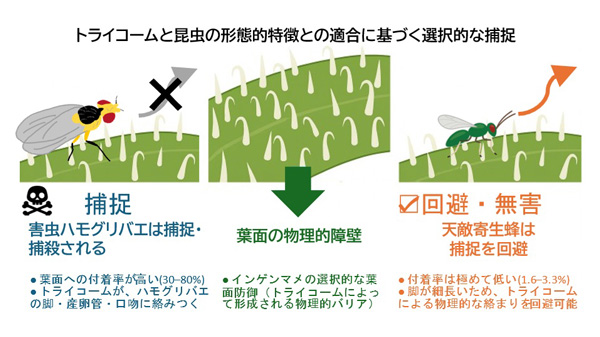

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日