実需と結びつき生産を 備蓄米で手取り確保も 福島一・農水省農産企画課長2019年3月26日

3月15日に公表された「平成31年産米等の作付動向」では都道府県段階の2月末現在、主食用米の作付動向は「前年並み傾向」が40県となっている。国内の主食用米需要が減少する中で、食料の安定供給と持続的な水田農業の確立に向けて産地にはどんな取り組みが求められるか、農林水産省の福島一農産企画課長に聞いた。

-今回の「作付動向」の結果をどう見ますか。

今回の調査は各産地が何を作付けしたいか、その意向をまとめたもので、結果は、かなりの県が主食用米の作付けについて「前年並み」との意向を示しています。とくに北海道、東北、北陸の主産県で多くが前年並みということです。

前年の米政策の見直しでは各産地が主体的に需要に応じた生産と販売を行っていくということになりましたから、その点では、当然、各産地の主体的な判断が前提になると考えています。

ただし、需要に応じた生産・販売について私たちが申し上げているのは大前提として国内の主食用米の消費は、近年は人口減少も加わって毎年10万t程度減り続けているということです。つまり、国内の主食用米の生産については、需要減に見合った対応が必然的に求められるわけです。

一方、水田は水田としてしっかり維持してフル活用していくというのも大きな課題です。ですから国内の主食用米以外で需要があるものに生産を転換させていかなければならないということもまた必要なことです。これまで農林水産省として、輸出や飼料用、さらには加工用米などを推進してきております。

その中で、特に昨年から今年にかけて推進してきたのは政府備蓄米です。昨年は20万tの買入予定数量に対し12万3000tしか買い入れできませんでしたから、われわれは備蓄運営を安定的に行っていくうえでも、やはり基本原則に沿ったかたちで買い入れていかなければいけないと考えています。

とりわけ今年はTPP対策として、20万tに加え、追加で9000tを買い入れることとしています。不測時に備えて、われわれとしてしっかり備蓄米を供給できるような体制をつくっていかなければなりません。こういう状況の中で、今回の「作付動向」を見る限り、かなりの県が前年並みの生産という意向ということで、まだ具体的な数字が見えている段階ではありませんが、大きくいえば生産量が前年並みで減らないということであれば、消費は毎年減ってきているわけですから、当然、その分のギャップが生じてくることになります。

その意味で需要に応じた生産ということを突き詰めて考えれば、需要が減っているものについては生産も減らさなければなりませんが、一方で需要が伸びるものについては生産をしっかり伸ばしていくことが求められるということです。

こうした点を各産地では認識していただき、本当に需要に見合った生産・販売が行われようとしているかどうか、今一度、一旦立ち止まって検証していただきたいと思っています。

--政府備蓄米について産地はどう考えるべきでしょうか。

政府備蓄米は産地がより取り組みやすくなるよう31年産ではいくつか運用の見直しをしています。

ひとつは県別の優先枠の大幅な拡大です。これは他県と競合することなく優先的に入札できる仕組みで、これを全量に設定しました。さらに今年の落札実績に応じて、来年以降3年間(32年産~34年産)、この優先枠を維持することができる仕組みとしました。

また、備蓄米の国への引渡し時期は今までは11月以降でしたが、その分、産地に保管料がかかっており、それを収穫後に速やかに国に引渡すことができるようにしました。このようにできるだけ産地の負担を軽くしようという改善をしています。

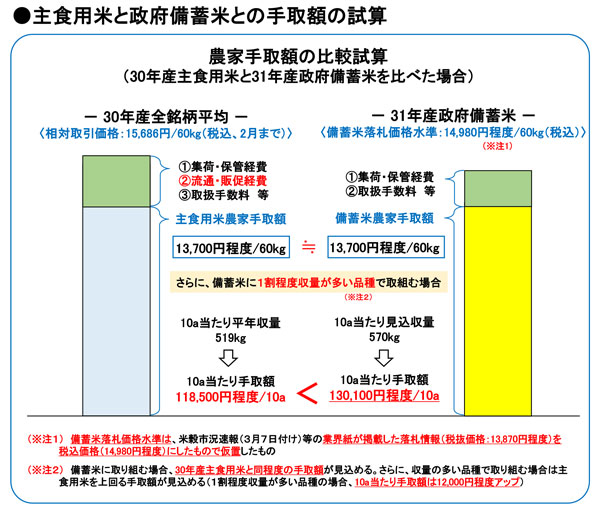

それから産地銘柄ごとに主食用米と政府備蓄米との手取額の試算なども示して各産地に説明しております。もちろん入札ですから予定価格を具体的に示すことはできませんが、米の業界紙などで報じられているのは60kgあたり1万3800円程度、それを税込にすれば60kgあたり1万5000円近くということになります。さらに備蓄米については農家には販売促進経費などもかかりませんから、その点もふまえると多くの産地銘柄で通常の手取額と遜色ない手取額になりますし、銘柄によっては備蓄米のほうが手取額が多くなるということもあります。

ですから備蓄米では手取りもしっかり確保できますし、主食用米の需要が減少する中で、いわゆる需要に応じた生産への取り組みにも資することになります。こういうメリットを産地に説明しながら推進しております。

--ただ、産地には主食用米のニーズはあるとして、前年並みの作付け意向を示しているところもあるようです。

需給環境をみると、実は30年産米の作況は「98」で、作柄は決してよくありませんでした。その中で価格は60kgあたり100円程度上がっているという状況で、作柄がよくなかったという割には価格はそれほど上昇していません。

これには実は一部主産県で30年産米の作付が増えたことに加え、また何よりも消費が減ってきているという要因も重なって、作柄が悪くても価格が大きく上がらなかったという状況ではないかと考えています。

産地の皆さんは、今年、米が足りないという声を卸業者から聞かれると思いますが、本当に需要に結びついた声なのかというところもよく見ていただく必要があります。われわれは、より直接に実需者、すなわち中食・外食、もちろん小売も含めてですが、こうしたところにできるだけ直接結びつくようなかたちの生産・販売をやっていかなければならないと考えており、そうした実需者から具体的に、今年はこれだけ作ってほしい、というニーズに見合ったかたちで主食用米を生産するということが大事だと思います。しかし、ニーズの中には必ずしもそのようなエンドユーザーにまで結びついたものではないこともあります。

あるいは最近起こっているのは集荷競争です。集荷業者の間で競争のようなことが起きていて、米の絶対量はそれほど減っていないけれども集荷がままならないために、米は足りないという声が大きくなり、それがともすると誤まったかたちで主食用米の生産を増やしてくれという声になったりする面もあります。しっかり実需と結びついた生産をすることを心がけていただき、真に需要に応じた生産を行っているか、よく見極めていく必要があると考えています。

(関連記事)

・農作業安全ポスターデザイン作品募集 農林水産省(19.03.26)

・食料産業局長に塩川氏、消費・安全局長に新井氏 農水省(19.03.26)

・「稲作コスト低減シンポジウム」参加募集 農水省(19.02.25)

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

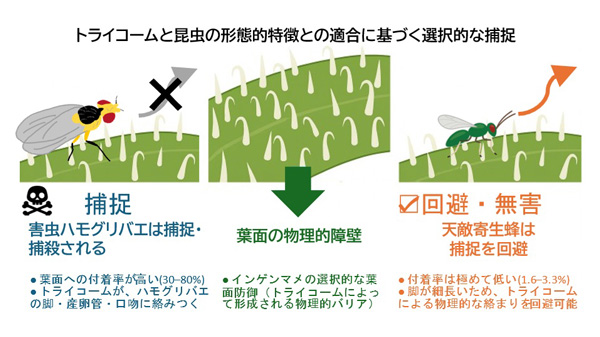

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日