【クローズアップ・2020食料安保確立へ】軽んじられていないか 「食料を確保すること」2019年12月13日

2019年は食料・農業・農村基本法が制定されて20年を迎えた。食料自給率を向上させる施策を盛り込み10年後を目標に策定される基本計画は5年ごとに見直され、今年はその見直し議論が始まった年でもある。一方、今年も台風や豪雨が相次ぎ各地で農業に大きな被害が出て食料の安定供給の確保と農業の持続的な発展が重要なことが改めて示された。2020年には今後10年を見通した農政の指針となる新たな基本計画が策定される。その大きな課題は食料安全保障の確立である。今回は須藤正敏JA東京中央会会長にわれわれが2020年に向けて考えるべき論点を整理してもらった。

◆農地は資源 農業は使命

2019年を振り返ってみますと、5月1日に「平成」から「令和」へと引き継がれ、新しい時代がスタートしました。「令和」には、悠久の歴史と薫り高き文化、四季折々の美しい自然、日本の国柄をしっかりと次の時代へと引き継いでいく、という思いが込められているそうです。

2019年を振り返ってみますと、5月1日に「平成」から「令和」へと引き継がれ、新しい時代がスタートしました。「令和」には、悠久の歴史と薫り高き文化、四季折々の美しい自然、日本の国柄をしっかりと次の時代へと引き継いでいく、という思いが込められているそうです。

私は、東京都三鷹市の農家の長男です。もともと野菜生産農家でしたが、東京の都市化に伴い植木生産に転換しました。農作業をする祖父母や父母の姿をみて育ち、当たり前に家業を継ぐものと思っていました。わが家には宝永年間(1704~1711年)の墓があり、それ以前から営々と農業を続けてきました。それを続けることは農家として大事だと思っています。ある農水省のキャリア官僚などと話すと、農地を売り払って都内の1等地を買った方がいいのではないかと言いますが、それでも地下足袋を履いて農作業をしています。一言では言い表せない思いがあります。

一般的に農地は不動産資産として捉えられますが、私たち農家にとって農地は資産ではなく資源であり、そこで一生懸命農業をすることが代々受け継がれてきた農家としての使命だと考えています。

(写真)須藤正敏JA東京中央会代表理事会長

◆食糧難の世代として

私たちの世代は食糧難を経験している世代です。今はどこに行っても、お金さえあれば好きなものが好きな時に買える時代となりました。食を取り巻く環境は大きく変わってきています。

食料は、今日無くなったから明日から増やせる、今日種をまいたから明日収穫ができるというものではありません。

「食料安全保障」は5年、10年、20年、50年のスパンで考えるものです。 さて、世界における食料安全保障の定義は国連食糧農業機関(FAO)が定めています。食料安全保障とは、「すべての人が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜好を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、物理的にも経済的にも入手可能である時に達成される」もので、供給面(十分な供給)、アクセス面(入手するための合法的、政治的、経済的、社会的な権利)、利用面(安全で栄養価の高い食料の摂取)、安定面(入手の安定性)など4つの要素(出典:2006FAQ Policy Brief)から構成されます。

わが国では食料・農業・農村基本法が、農業の憲法ともいうべきものです。これは1999年に制定され、今年が20年の節目です。これにもとづいた基本計画は5年に1度見直されるのですが、まさに今、次期計画を議論しています。

基本法の第一章では、食料の安定供給の確保が必要であることと、食料は基本的に国内生産が基本で、加えて輸入などいろいろなかたちで確保することがうたわれています。この基本法には4つの理念、すなわち食料の安定供給、農業の持続的発展、農業の多面的機能、農村の振興がありますが、安定供給が最も重要です。

では、今なぜ食料安全保障を問うのか。それを脅かしているものは何か。これには大きく5つあります。食料自給率の低さ、生産基盤の弱体化、日本を含む世界規模での災害発生、4つめは人口増加による需給ひっ迫、グローバル化の進展です。

◆生産基盤の弱体化

まず、わが国の食料自給率はカロリーベースで37%です。6割を海外に依存している状況です。ちなみに、半世紀前の1965年は73%でした。それが、昭和から平成に変わる30年ほど前は50%、平成10年には40%となり、今は37%と過去最低です。先進国では最低の自給率となっています。

一方でドイツの例をみると、第1次世界大戦での教訓によって高い自給率となっています。当時のドイツは食料輸入大国でした。第1次世界大戦がはじまった翌年の1915年から休戦協定が成立した18年までのドイツの餓死者は76万人を超えたといわれています。イギリスによる海上封鎖などによって生命線としていたその輸送網を絶たれてしまったのです。戦後、これを教訓化する形で食料増産と国内農業の保護に踏み切り、高い自給率を維持している現状があります。

わが国においても、一定の食料自給率を確保しなければなりません。

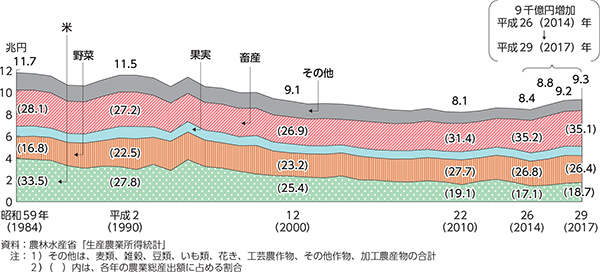

農業総産出額の推移

農業総産出額の推移

わが国の農業所得の推移については、平成2年に11.5兆円あった産出額は減ってきており、一時8兆円台になりました。平成28年からは9兆円で、10兆円近くまで伸びてきていますが、これは決して農業の生産基盤が強くなったわけでなく、農家の高齢化や農地面積の減少で、生産量が減って単価が伸びたということです。2015年を100とした農業価格指数は、2016年以降は右肩上がりで、107、108、111と単価が推移しています。

コメの生産額は、平成2年には3.2兆円でしたが、平成28年には1.7兆円に半減しています。コメの消費は1人平均2俵、すなわち120キロだったのが、今は50キロあまりで、米を食べなくなりました。そうしたことをぜひご認識いただきたい。

生産数量については、平成18年から比較すると、鶏肉は少し増えていますが、野菜や果実は大幅に減少しています。これは生産基盤である人と農地が減少しているからです。それが実態です。

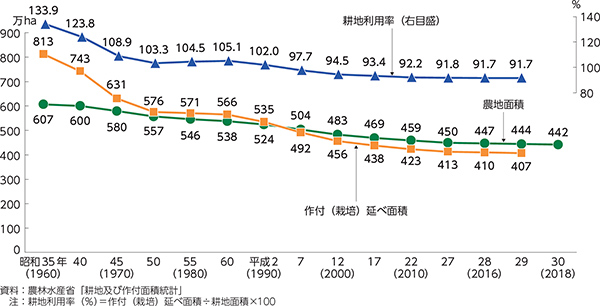

農地面積、作付(栽培)延べ面積、耕地利用率の推移

農地面積、作付(栽培)延べ面積、耕地利用率の推移

生産基盤である「農地」と「人」について、農地面積はどんどん減り、現在440万haあまりになっています。「農地」は一年も放っておけば、元に戻すまでに相当な労力とコストがかかりますので、そう簡単にはいきません。

「人」については、農業就業人口は年8.5万人、基幹的農業従事者は年6.5万人のペースで減少し、高齢化が進んでいます。どんどん担い手が少なくなっているのです。昭和から平成に変わる頃、農業者の平均年齢は57歳でしたが、今は67歳です。平成の30年間で年齢が10歳上がりました。農業の生産基盤の最も重要な要素は「農地」と「人」ですが、「農地」も「人」も減少すると、これで将来の食料生産は大丈夫なのでしょうか。

◆増加する災害リスク

次に災害です。日本だけでなく、世界中で異常気象・気象災害が多発しています。

わが国の農産物輸入上位5カ国である米国、中国、オーストラリア、タイ、カナダのうち、4カ国で災害が起きています。わが国では小麦、大豆、トウモロコシは自給できておらず、ほとんどを輸入していますが、世界の産地がこうした事態になっているのです。米国でもハリケーンの数が右肩上がりで増加し、農業だけではないですが経済損失額が増えています。

増加する台風などによる農林水産関係の被害額

増加する台風などによる農林水産関係の被害額

日本でも、台風や地震による災害が多い。昨年の農林水産被害額は5679億円と、かつてない金額になっています。50ミリ以上の激しい雨も、30年で1.3倍に増えています。かつてないスコールのような雨が降っていますから、従来の手法で作られた排水路では排水が追いつかなくなり、冠水が発生しています。

また、地震もここ10年で発生件数が多くなっています、特に震度4以上の地震が増加しているといいます。こういう災害が起きるたびに、野菜の価格は上がります。昨年は北海道に台風が上陸して、ポテトチップスが無くなるという現象が起きましたが、生産基盤が弱くなっているので、そうした事態が起こるのです。

野菜を使っている業者は、それでは不安定で困るというこで、海外から輸入します。野菜の輸入は年間250万トンを超えています。契約は単年度でなく複数年で行いますから、その輸入が既存のものとなってしまい、国内需要が海外に移って、ますますパイが少なくなるのです。災害はそのものだけでなく、色々なかたちで影響します。

今年の台風15号では千葉県の被害が大きかったですが、8月には北九州でも豪雨がありました。千葉での台風被害としてはハウスが倒れたこともありますが、停電が大きかった。酪農が大打撃を受けました。この理由は倒木が電線を切断したためで想定外だというのが東京電力の見解ですが、ではなぜ倒れたのか。それは、かつて材木として杉を植えていたが、手入れができないので木の中が空洞になる病気になったからです。もともと木は切って売るために植えたのですが、今度は防災のために管理しないといけないことになっています。

同様のことが農業でも言えます。耕作放棄すると農地が荒れます。また、ため池も管理する人がいなくなると、西日本豪雨の広島でもありましたが、決壊します。各地で農地は農地として守らないと、災害を誘発することになるのです。

◆世界の人口増加

そして世界の人口増加です。日本は人口減少社会ですが、世界では人口が増えています。2050年には95億人に達するという見方もあります。人口は特にアジア・アフリカで増加しています。

今も約8億人が飢餓人口だと言われており、すでに食料自給がひっ迫しています。これが進むと、今食料を日本に輸出している国でも、食料が不足し、まずは自国を守らなければならないので、外国に輸出しなくなるでしょう。食料に加えて、水やエネルギーの需要も増加しています。これまで日本に食料を輸出している国が、これからも日本に輸出し続けてくれるという保証はどこにもないのです。

◆グローバル化の潮流

そうしたなかで国際化があります。平成27年に日豪EPAが、昨年12月にTPP11が発効しました。今年は日EU・EPAが発効したほか、先日は日米貿易交渉が署名されました。

国際化、グローバル化はますます進んでいます。日本は貿易立国ですので、それを否定はしませんが、日本の農業と米国や豪州の農業の形態は全く違います。1000ha、2000haの平坦な土地での農業と、北海道は別としても1ha、2haの中山間部での農業は違います。それらと同じレベルで競争するのは非常に厳しいです。一方で、貿易立国ですから、ある意味では仕方ないと思っています。だからこそ、そのぶんは国内で農業への対策をとっていただかないといけないということが本音です。

以上のように、食料の確保についていくつものリスクがあります。食料自給率は低く、生産基盤が弱体化して自給力も低い。世界的な人口増もあります。災害は増えることはあっても少なくはならないでしょうし、異常気象は今後異常といえなくなるかもしれない。そして国際化はますます進む。食を取りまくリスクは高まっているという実態をぜひご理解いただきたい。

農業は大事だ、農村を守りたい・支えたいという気持ちの国民・消費者の方が少しでも増えていただきたい。それがこれからの農業・農村を元気にする大きな力になると思っています。

◆次世代へ農業の価値を

そして、学校教育のなかでは、食育が重要だと思っています。食農教育を学校教育に取り入れていただきたいという思いを持っています。

JA東京グループでは、各JAが地元自治体と連携し、学校給食への地場産食材を提供する取り組みや、若い青年部員みずから学校を訪問し野菜についての出前授業を行う取り組みを行っています。さらに、平成29年度より農地やJAのない行政区に対しても、学校給食への地場産野菜の供給(平成30年度実績23トン)や出前授業を開始しました。

次世代を担う子供たちに"農業の価値"というものをしっかりと伝えていく必要があると思っています。

私たちが経験した食糧難を子供たちに経験させるわけにはいかない。

食料の確保を安易に考えることなく、食を取り巻く状況を広く国民に知っていただき、国産の農畜産物を消費する行動を少しでもとっていただければ、日本の農業は元気になると思っています。

長期的なスパンでみないと、この潮流は数年で簡単に止めることはできないのです。だからこそ、今、そしてこれからの食料安全保障の確立が重要なのです。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日 -

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日