GM食品、消費者の「知る権利」にどう応えるか2013年6月11日

遺伝子組み換え作物が市場に出て17年。世界的な食糧不足が予測されるなか、今後、遺伝子組み換え作物が増えることが確実視されているが、情報発信は十分とは言えない。そうしたなか、5月30日、遺伝子組み換えを推進する団体・バイテク普及協会によるセミナー「遺伝子組み換え作物に関する安全性と消費者が求める情報発信」が開催された。私たちは遺伝子組み換え作物とどう向き合えばいいのか、考えるヒントにしたい。

◆「世界が食べられなくなる」?

今回のセミナーについて、事務局の鈴木正宏さんは「日本では遺伝子組み換え作物について科学的な情報がほとんど伝えられていない。その危機感から開催した。映画のこともありますし」と語る。 「映画」とは、今月6日に封切られた「世界が食べられなくなる日」のこと。

フランスの生物学者(ジル・エリック・セラリーニ)は、200匹以上のラットを対象に、一生(2年間)、遺伝子組み換えトウモロコシを与え続け、「メスには乳腺腫瘍、オスには肝臓や腎臓の障害、両者で寿命の短縮」という研究結果を公表した。

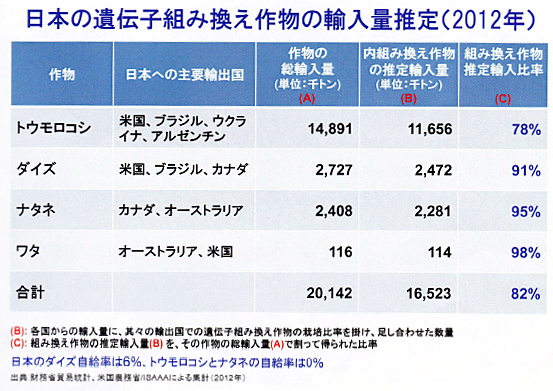

映画「世界が…」は、これをもとに、遺伝子組み換えの実態に迫ったドキュメントだ。公開により、「遺伝子組み換え=危険」という評価が一人歩きすることを危惧したのだろう。映画の是非はさておき、遺伝子組み換え作物の世界での栽培面積は年々、増加。日本ではまだ商業的には栽培されていないが、主要作物における遺伝子組み換え作物輸入比率(推定)では、トウモロコシ78%、大豆91%、ナタネ95%、ワタ98%にもなる(下グラフ)。大半は家畜飼料用だが、しょうゆ、みそ、食用油など加工食品の原料にも使われており、私たちはすでに知らず知らず、GM作物を口にしている。

(グラフ)

日本の遺伝子組み換え作物の輸入量推定(2012年)

◆なぜ嫌悪されるのか?

セミナーでは、こうした現状について説明したうえで、一般財団法人残留農薬研究所の青山博昭氏が、遺伝子組み換え作物の安全性について語った。

セミナーでは、こうした現状について説明したうえで、一般財団法人残留農薬研究所の青山博昭氏が、遺伝子組み換え作物の安全性について語った。

「昔からある交配による品種改良も、1996年に始まった遺伝子組み換え技術を使った品種改良も、生物の性質を決める遺伝子の組み合わせを変えているという意味では同じ。どちらも“遺伝子組み換え”なのに、後者ばかり嫌悪されている」(青山氏)

厚生労働省は、遺伝子組み換えの安全性については、「自然界では得られない組み合わせの遺伝子を人為的に作り出すことを懸念する声もある」とホームページで記している。 青山氏はまた、「遺伝学を学んだ毒性学者の本音」として、「食品中にどのようなタンパク質が含まれていようと、それらのほとんどは消化管で分解されたのちに吸収されるので、特殊な事例を除けば、それらが生理活性を発揮するとは思えない」などとも語った。 「特殊な事例」とは、アレルギーとBSE(牛海綿状脳症)を引き起こすのがタンパク質とされているからだ。アレルギーは、タンパク質を食べても体内でアミノ酸に分解されず、塊のまま、つまり、アレルゲンとして消化管ではなく細胞の隙間から入る。それが免疫細胞にキャッチされ、免疫反応が起こる。BSEは、やはりプリオンタンパクが消化管から体内に入り、肝臓で代謝されずに脳へ届くために起こる、という。ただ、これは特殊な事例、と言われても、不安は残る。

(写真)

一般財団法人残留農薬研究所の青山博昭氏

◆安全性をどう評価?

遺伝子組み換え技術そのものの安全性を強調する青山氏だが、商品化のためには開発されたそれぞれの作物を安全評価することは必要であると認める。

一般に、食品の安全性は、農薬などの毒性と違い、動物実験では評価できない。そのため「従来の作物や食品と比較して相違がないか」という、いわゆる「実質的同等性」で評価している。この評価概念で遺伝子組み換え作物を評価することを「正しいと思う」と青山氏。

また、商品化するにあたり、日本では3つの法律により安全性審査がなされている(カルタヘナ法、食品衛生法、飼料安全法)ことを紹介し、安全性を強調した。

「実質的同等性」という概念は、1993年にOECD(経済協力開発機構)が提案し、現在、世界各国で採用されている。一方、日本の法律は、諸外国と比べても厳しいものとして知られている。

◆セラリーニ研究への反論

セミナー後半では、冒頭で触れた生物学者・セラリーニ氏の研究への反論として、残留農薬研究所で「ラットを用いて実施した発がん試験」などを紹介した。

それによると、遺伝子組み換え作物の栽培が始まる以前の実験(1993?95年)と、同作物の栽培開始以降の実験(1997?2012年=実験用のラットも食べている可能性が高い)を比較したところ、ラットの乳腺腫瘍の出現頻度は、前者で3%、後者で4%。このことから、「統計学的には大差はない」と結論づけた。

◆「安全」と「安心」は別

こうした「科学的な情報」をきちんと伝えれば、消費者の抵抗感を払拭できるのか。

こうした「科学的な情報」をきちんと伝えれば、消費者の抵抗感を払拭できるのか。

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会の蒲生恵美氏は、遺伝子組み換え作物がなかなか受け入れられない理由を「専門家と消費者の意識のズレ」にあると指摘する。専門家は消費者の知識不足というが、消費者は知識よりも安心を求める傾向が強いという。「日本人が食の安全でもっとも高い関心を示すのは偽装表示。騙されていないか、に注目している」(蒲生氏)。 そして、安全性には情報提供が有効だが、安心のためには信頼関係の構築が必要と語った。

ここは重要なポイントだろう。日本では、遺伝子組み換え作物を使用した場合の表示義務が、豆腐や納豆、味噌など、極めて限られた食品にしかない。食用油や醤油など、大半の食品は表示の対象外だ。また、加工食品で表示義務があるのは、上位3品目に限定(重量比5%)されている。表示がなければ、消費者は自ら判断することができない。

(写真)

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会の蒲生恵美氏

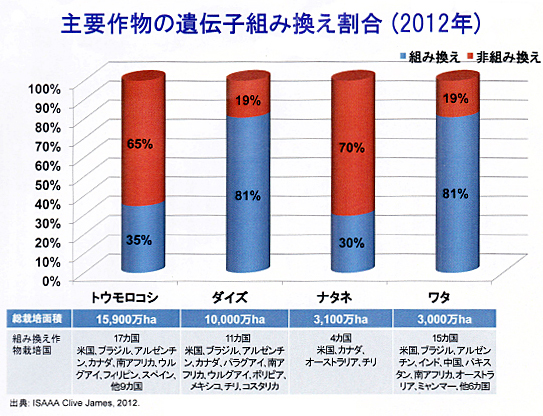

(グラフ)

主要作物の遺伝子組み換え割合(2012年)

【セミナーを聞いて…】

遺伝子組み換え作物(食品)が急増するなか、今後、日本では「安全性」とともに「問題点」についても、科学の英知を結集し、公表していくべきではないか。明確な表示制度の確立も急務だ。消費者には「知る権利」がある。知ることが叶わなければ、信頼などできないし、安心などできるはずがない。

【日本のGM表示制度】

日本では一部の食品には遺伝子組み換え作物を使用したかどうかの表示義務が課せられているが、たとえば、畜産物を生産する飼料には表示義務はない。

加工食品についても表示義務はあるが、その農産物が主な原材料(重量に占める割合の高い上位3位まで)で、かつ原材料の重量に占める割合が5%以上の場合のみである。しかも、よく見かける“遺伝子組み換えでない”という表示は義務ではなく、任意表示とされている。

大豆加工食品の代表である味噌は遺伝子組み換え表示義務があるが、醤油にそれはない。醤油は、加工後の食品から遺伝子組み換えタンパク質が検出されないという理由からだ。 ただ、味噌の原料大豆に遺伝子組み換え作物を使っていなくても、前述したように「原料大豆は遺伝子組み換えではない」と表示するのは任意。だから、表示がないこともある。

一方、醤油の場合はそもそも表示義務対象の食品ではないため、原料大豆が遺伝子組み換えなのか、そうでないのかは表示されない。 つまり、目の前の「味噌」と「醤油」のどちらも、原料に遺伝子組み換え大豆が使われているかどうか、現在の表示制度では消費者は判断できないことになる。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日