どこまで広がる?金融機関の「共同店舗」を研究しよう!【JAまるごと相談室・伊藤喜代次】2022年11月1日

加速するシェアビジネスと金融機関の「共同店舗」

A・ライフ・デザイン研究所

A・ライフ・デザイン研究所

代表 伊藤喜代次

最近は、おかしな店舗が増えてきました。何屋さんですか?と聞きたくなるような店で、昼間はコーヒーショップ、レストラン、夜はバー、一つの店舗が一日に何通りにも替わる、しかも経営者やスタッフも異なるのです。これは、いま流行りのシェアビジネスというのか、シェアエコノミーと呼ぶのか、それすらもわからない。新語のビジネスの定義が定かではないのだから、しようがないです。

新型コロナの感染問題が、町や店の姿を変えてきていますが、その典型例が先に紹介した飲食店や小売店などの形態ではないかと思います。このシェアビジネスとかシェアエコノミーというのは、明確な定義があるわけではないようです。たとえば、店舗の物的空間のシェアはわかりやすいです。

物的な空間のほかに、モノ(商品・機器など)のシェアリング、移動手段。時間、スキル、情報、マネーなど、シェアする経営資源はきわめて多様なのですから、定義がむずかしいわけです。この発想や店舗ビジネスのあり方について、JAも真剣に考えて欲しい点です。というのは、JA単独ですべての事業や施設を運営するという高コストの要素が高いからで、見直しが急がれると思っています。

ただし、要注意すべき点も承知しておきたいです。こうしたビジネスは、消費者や社会に対して何らかの貢献をしていくといったビジネス、手段ではないように思えるです。どちらかといえば、目先の利益目的のビジネスとの印象です。高い理念をもったビジネスではないために、少しでも障害があったり、問題に直面すると、挫折してしまう、そんな傾向も見られます。

ところで、ここ数年で、金融機関の店舗で、新しいタイプの店舗が登場しています。これは単なるブームではなく、将来の金融店舗サービスの動きとして注目しています。その代表的な店舗は、一般的に「共同店舗」といわれるものです。もっとも進展が著しいと思われるのが、同一グループの銀行と証券会社の提携による共同店舗化で、銀行店舗内に証券業務のブースを設置して対応する店舗です。

このほかには、銀行と証券会社が新たに提携し、共同店舗として事業の多角化を図る動きも進んでいます。また、提携のない他県の銀行同士が共同店舗を建設する、あるいは、銀行の既存の店舗に信用金庫の支店が同居する、きわめて"多様な共同店舗"が展開されようとしています。

多様な金融機関の「共同店舗」の登場とめざすもの

銀行や証券会社は、「共同店舗」は利用者の利便性を高めるため、といった意義を強調していますが、むしろ、ここ数年で顕著になってきた金融店舗利用者の減少、キャッシュレス化による為替機能の後退、ネット銀行の台頭などで、課題の多い店舗が増えている、また、経営の将来に不安が生じていることなどが要因と考えられます。

さらにもう一つ、「共同店舗」の動きは、金融庁が2018年8月に行った銀行法施行令の改正によって、休業日の緩和とともに、店舗の共同運営を認めたことも大きな要因になっています。というのは、地方銀行や信用金庫、信用組合などで、利用者の減少、事業の低迷、収益性悪化など、地域の店舗網の維持が難しくなってきていることへの対策として、継続営業を可能にし、少人数での店舗運営や人件費などのコスト削減につなげたいとの意向が強いようです。金融機関利用者の利便性の向上よりも、金融機関の事業・経営の問題が優先されていることは注意が必要です。

したがって、銀行サイドのニーズにもとづく共同運営型の店舗のあり方ではなく、利用者ニーズに配慮した、店舗機能をどのように描くか、何を整備し、どんな体制が望ましいのか、しばらくの間、試行錯誤が続くものと考えます。

とはいえ、共同店舗の展開で、現在の金融機関の課題が解決できるわけではありませんし、顧客サービスがどのように高まるかも不透明ですが、共同店舗が、一つの解決策となることは間違いなさそうです。しばらくは、さまざまな動きをウォッチして報告したいと思います。

JAにとっても、きわめて重要な課題であるからです。組合員や地域の利用者のみなさんへの金融サービスのあり方、ニーズへの対応、関係性の強化とともに、店舗機能の整備や体制変革は喫緊の課題です。他業態との提携や連携も避けられないでしょう。これまで行ってきた支店の再編などの取組みが、ともすれば、JAの経営ニーズでコスト主義が優先され、将来を見すえた工夫や変革に乏しいとの印象が拭えないからです。

超低金利で、インフレの進行に円高、このような経済環境が続けば、金融機関への預貯金一辺倒でいいのか、何かアクションが必要ではないか、と考える組合員もいるはずです。JAには、大口の貯金者も少なくありません。相談に来られる前に、出かけていって話ができる職員や体制が必要です。その場合、必要になるのは、出前型の資産管理相談と店舗の機能の整備と強化です。いま、検討し、育成すべきは何か、を考えてほしいです。

◇ ◇

本コラムに関連して、ご質問、ご確認などがございましたら、お問い合わせフォーム(https://www.jacom.or.jp/contact/)よりご連絡ください。コラム内又はメールでお答えします。

重要な記事

最新の記事

-

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【役員人事】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日

【人事異動】農林中央金庫(4月1日付)2026年2月19日 -

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日

「安定価格が生産支える」米卸大手、木徳神糧 長期契約に前向き 損切りには含み2026年2月19日 -

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日

農林中金 経常・純損益とも黒字に転換 JA三井リース損失分は523億円 第3四半期2026年2月19日 -

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日

担い手コンサルコンペティション開く 優良5事例を表彰・発表 農林中金2026年2月19日 -

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日

山ぶどう、バライチゴ【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第377回2026年2月19日 -

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日

金が上がると切り花の日持ちが短くなる【花づくりの現場から 宇田明】第79回2026年2月19日 -

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日

生産者と事業者が会する輸出コラボイベント「GFP超会議」開催 農水省2026年2月19日 -

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日

福井県産米「いちほまれ」「若狭牛」など20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月19日 -

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日

環境DNAで特定外来生物アライグマを検出 新技術を開発 農研機構2026年2月19日 -

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日

スマートフォンアプリ「MY YANMAR」をリリース ヤンマーアグリ2026年2月19日 -

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日

「my防除」直播水稲栽培向け処方の提供を開始 バイエル クロップサイエンス2026年2月19日 -

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日

災害時に温かい食事を提供 EVカー「走るキッチン元気くん」導入 グリーンコープおおいた2026年2月19日 -

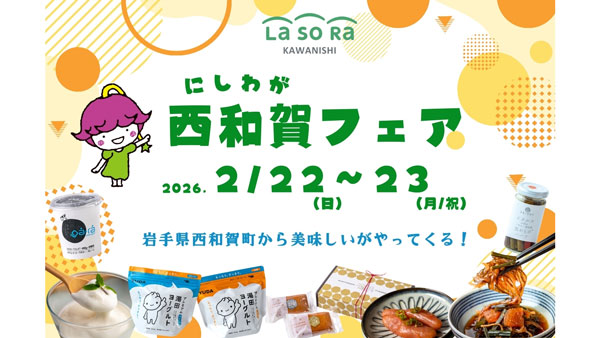

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日

豪雪地の食文化を関西へ「西和賀フェア」兵庫・川西で開催 岩手県西和賀町2026年2月19日 -

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日

講演会「農業系地域バイオマスの循環利用:脱炭素化への期待」開催 岡山大学2026年2月19日 -

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日

「脱炭素セミナー」長野県小布施町と共催 三ッ輪ホールディングス2026年2月19日 -

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日

「mybrown」発芽玄米 むすびえ通じ全国のこども食堂へ寄付 オーレック2026年2月19日 -

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日

離島の乳牛を救うデジタル診療 八丈島「ゆーゆー牧場」で遠隔診療の実証実施2026年2月19日 -

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日

鮮度が価値になる包材「Freshee(フレッシー)」販売開始 廣川2026年2月19日 -

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日

生産者と消費者300人が参集「パルシステム生消協」通常総会とフォーラム開催2026年2月19日