クルミ割り【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第364回2025年11月13日

栗とくれば胡桃(くるみ)だが、山形にある私の生家では両方とも植えていなかった。近所の農家もそうだった。市街地の農家だったからなのだろう。

それでも栗とクルミは、昭和生まれの子どもにはともになじみの深い木の実だった。

夕方近く、祖母からクルミ割りを命じられる。きっと近隣の山村の人が売りに来たのを買ったのだろう。今晩のおかずは菊の花のクルミ和えなのかもしれない。それはもちろん楽しみだが、そんなことより何よりクルミ割り自体が大好き、喜んでハーイと返事をする。そして庭石のなかの表面の平らなものを選び、そこのところに祖母から渡されたクルミの入った「ふご」(竹ひごで編まれた小篭)、金槌と縫い針、堅い殻から取った身を入れる大きな深い皿を持っていく。これで準備は完了、早速クルミ割りにとりかかる。

庭石の前にしゃがみ、ふごからクルミを一つ取り出し、凸凹のある固い殻の両脇を左手の親指と人差し指ではさみ、殻のてっぺんの尖ったところを上にして、庭石の上に立てる。そのてっぺんを、右手に持った金槌を振り上げて、思いっきり叩く。

それがうまくいって、殻の表面の真ん中をぐるっと一回りして入っている筋=突起に沿って二つにパックリと半分に割れ、茶色の実が割れた片方の殻から抜け、半分は片方の殻についたまま、姿を現す。実をとって空洞のできた殻を捨て、実の残っている方の殻から実(芸術的ともいえる面白い形をしている)をつまんで取り出す。そっくりそのままきれいに指で外せたとき、これはうれしい。できればそれをそのまま食べたい、しかしそういうわけにはいかない、ぐっと我慢してそれを皿に入れる。そして次のくるみを取り、また金槌を振り上げる。

この繰り返しなのだが、このように実を殻からうまくそっくり外せればいいけれど、なかなかそうはいかない。指でつまんでとろうとしても取れない場合がある。そこで縫い針の登場だ。針をクルミの実の真ん中に刺して殻から引っ張り出す。

ところが、これもうまくいかない場合がある。はずそうとしたら実が半分に割れてしまうことがある。そして半分が複雑な形をした殻の中に残る。そこでまず折れてとれた半分の実はふごに入れ、またもや針の登場である。半分の殻の中に残っている白くすべすべしたきれいな実に針を刺して殻から外す。これはきわめて難しい。残った実が複雑な形をした殻のなかに残っている上に、実も針もすべすべしていて摩擦力がないので針がすべり、なかなか外せない。何回も失敗しながら少しずつ何とか外す。それでも殻の底にちょっぴり残ることがある。もったいないから食べたいけれども、何としてもとれない。これが口惜しい。

さらに口惜しいのは、まちがって変なところを金槌で叩いてしまい、殻がぐしゃぐしゃに壊れてしまったときだ。実は粉々、それに殻の破片まで交じってしまったら、もう使い物にならなくなる。何とか食べられるところを拾って口に入れるが、その中に細かい破片が混じり込んでジャリッとなったら、残念ながら吐き出さざるを得ない。

それくらいの失敗ならまだいい。最悪なのは、うまく目標とするてっぺんを叩けずに外れてしまい、くるみを抑えている左手の指を金槌で叩いてしまう場合があることだ。当然のことながら飛び上がるほど痛い。ひどいときは紫色にふくれあがる。でもこれは自分の技術力不足、自己責任、半泣きしながらまたクルミ割りを続ける。

でもクルミ割りはやめられない。たまにクルミの実をこっそり食べる楽しみがあるからだ。これはうまい。茶色の薄い皮に包まれているが栗の渋皮と違って苦くも何ともなく、中は白いすべすべした舌触り、あの香ばしい味、上品な脂っこさ、食べただけで栄養たっぷりという感じである。もちろんそんなにたくさん食べるわけにはいかないが、手伝いの余得として黙認される。いつかこのクルミを思いっきり食べてみたいものだなどと考えながら、いかにうまく割るか工夫しながら、クルミ割りを続けたものだった。

この固くて凸凹の多い殻のクルミ、これはオニグルミと言い、日本の山野に昔から自生している一般的な品種であり、これを私たちは割らされたわけだが、本当にたまに、殻の表面があまり凸凹していないクルミを渡されることがあった。ちょっと小振りな感じで、割った場合それほど中の実の形が複雑でなく、取り出しやすかった。この品種の名前は記憶にないが、辞書などの絵で見るとヒメグルミのようである。これも日本の山野に昔から自生している品種とのことである。

いずれにしてもクルミ割りは大変だった。私だけでなく日本中で、いや世界各国どこでも苦労したようだ。「くるみ割り人形」、この名前を知ったのは戦後、中学校の音楽の時間だが、どんな人形なのか、どんなしくみで割れるのか不思議だった。本当に割れるのか半信半疑だったが、世界中で苦労していることがわかって何となくおかしかった。

でも、外国のクルミはオニグルミよりも殻がはるかに柔らかく、実の形も複雑でなくて取り出しやすかったようである。明治期にアメリカから日本に導入され、栽培されるようになったベルシャグルミもそのようである。それを私が知ったのはかなり後になってからのことだったが。

クルミ割り、生栗剥き、全国の子どもに体験させてあげたいものだ(年寄りの感傷でしかないのかもしれないが)。

重要な記事

最新の記事

-

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日

国産大豆の物流に新スキーム 産地支え流通円滑化へ、全農と相模屋が連携2026年2月18日 -

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日

最優秀賞にJAわかやま ありだ地域本部の伊藤大貴さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月18日 -

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日

プルデンシャルは他山の石【小松泰信・地方の眼力】2026年2月18日 -

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日

広島和牛「元就」など最大36%OFF「ぶったまげお肉市」開催中 JAタウン2026年2月18日 -

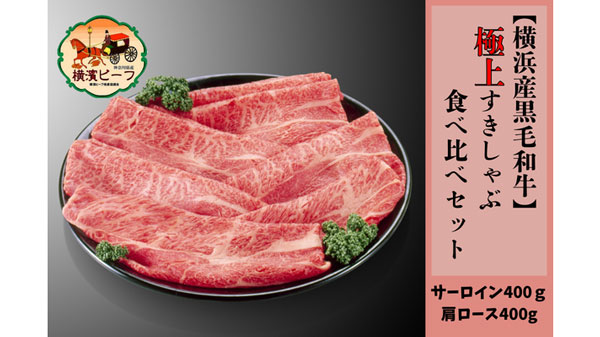

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日

A5ランク「横濱ビーフ」極上すきしゃぶセットが登場 JAタウン2026年2月18日 -

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日

三ヶ日青島みかん、いちごなど「しずおか『手しお屋』」で20%OFF JAタウン2026年2月18日 -

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日

【人事異動】雪印メグミルク(3月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【役員人事】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【人事異動】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日

【役員人事】ヤマタネ(4月1日付)2026年2月18日 -

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日

長期貯蔵が可能 ポテトチップ用バレイショ新品種「しんせい」開発 農研機構2026年2月18日 -

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日

【人事異動】共栄火災海上(3月31日付)2026年2月18日 -

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日

長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定締結 おてつたび2026年2月18日 -

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日

千葉県館山市の教室で茨城県のキュウリを収穫 次世代型食農教育を実施 AGRIST2026年2月18日 -

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日

ビーフン・フォー輸入量 2年連続で過去最高の輸入量に ケンミン食品2026年2月18日 -

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日

農業機械の稲シブ・飼料・油汚れを効率除去「シブクリアエース」新発売 日本メカケミカル2026年2月18日 -

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日

地域支援型農業と農福連携「みんなでつなぐ食と農のみらい」開催 千葉県四街道市2026年2月18日 -

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日

脱炭素農業と「広野産米」ブランド化へ 福島県広野町と包括連携協定 フェイガー2026年2月18日 -

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日

諏訪市で利用者のグループ活動報告会 アフタヌーンティーで交流 パルシステム山梨 長野2026年2月18日 -

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日

国の食堂調達 GAP認証農産物が優先対象に グリーン購入法に明記 日本GAP協会2026年2月18日