【インタビュー】米情勢と米穀事業 JA全農高尾雅之常務理事に聞く(上)2020年12月8日

令和3年産では主食用米で36万tの生産転換が求められる。適正な需給環境整備へ関係者が一体となった取り組みが求められると同時に、水田農業の将来をどう描くかを考えることも重要になる。JA全農は先ごろ国産小麦の振興と国産農産物のサプライチェーンづくりの一環として日清製粉グループとの事業、資本提携を発表した。その狙いも含めて米穀事業にどう取り組むか、高尾雅之常務理事に聞いた。

JA全農 高尾雅之常務理事

JA全農 高尾雅之常務理事主食用転換、財源が鍵

--米をめぐる情勢と課題をお聞かせください。

10月末現在、前年比で集荷数量は105%となっているのに対して販売数量は89%です。この数字が意味するのは、米価に先安感があって業者は集荷を手控え、行き先のない米がJAグループに集まってきているということです。販売が苦戦しているのは元年産米が相当量残っているからで、その要因はやはりコロナ禍で外食産業の営業時間が規制されているなどの影響です。

元年産米の10月末の持ち越し在庫量は昨年のほぼ倍の23万tです。新米に先安感があるので、古米を早く消化しなければ高い古米を抱えることになってしまうため、卸をはじめ流通サイドはともかく古米の消化を優先し、2年産米の販売数量が89%にとどまっているということだと思います。

需給環境を適正にするため、令和3年産では36万tの主食用米を生産転換しなければなりませんが、これはJAグループだけでできることではなく行政や関係者の支援も得ながらやらなければなりません。とくに県・地域の農業再生協議会が各段階でJAグループ以外の業者とも一体となった取り組みをしないと、目標とする36万tの転換は進まないのではないか。核になるのは再生協議会ですから、そこをどう活性化するかがポイントの1つだと思います。

ただし、国の需給見通しをもとに都道府県別、市町村別に過去のシェア割で自動的に計算し目安数量を出すと、最近販売が好調な銘柄の人気度合いや需要動向とずれが生じるのではないかと感じています。本来は事前契約を締結し、それが需要に合った生産になるのだと思いますが、一方で単純にシェア割で算出する目安数量があります。その食い違いをどう埋めて需要に応じた生産にもっていくか、産地の課題になると思います。

--政策支援のポイントは?

やはり主食用から水田活用米穀や麦・大豆、園芸作物などに転換するときに、主食用と比べて遜色がないよう交付金を充実させることが、産地を誘導するために何より必要な措置です。そこは補正予算で乗り切ると農水省が示していますが、どれだけ充実できるか、財務省との折衝がどう決着するかだと思います。

いずれにしても、作付けは生産者や団体の経営判断によってすべきものという、いわゆる「個々の自由」に対して、言い換えれば需給見通しから出るそれぞれの目安数量の配分は「公共の秩序」ということになります。全体として36万t以上米が余る、一方それぞれの経営判断で作付けするものという考え方をどう調和できるか、今回の最大の課題であり、どう克服するかだと思います。

そのためにも米の生産費を超える所得は必要です。60kgあたり生産費は、全算入全平均で1万5352円ですが、10ha以上層では1万1480円です。ですから今の最終精算額からすれば、10ha以上層の生産費はカバーできているということです。それを水田活用米穀や麦、園芸作物に転換したときにも同じような手取り水準が実現できない限りは、なかなか他作物への転換は難しいという状況になるのではないかということです。

需給均衡策 公平感持ち

--JAグループは令和2年産米の長期計画的販売に取り組みますが、どのような状況でしょうか。

令和2年産米のうち20万tは米穀周年供給・需要拡大支援事業を活用して長期的な販売に取り組むことをJAグループとして組織決定しました。全農としては都道府県別の取組数量を設定し、早めに卸との契約にこぎつける取り組みをやや前倒しで進めました。

全国の都道府県にそれぞれ一定の考え方を持って設定しましたが、現状は「西低東高」の作況が示すように西日本はウンカの影響で非常に作柄が悪く、一方、北海道、東北、北陸は平年並みかそれ以上ということです。そこでこの20万tについて、西日本はそもそも足りないのになぜ保管しなければいけないのかという気持ちにもなりますし、北海道、東北などはJAグループだけが取り組んだとしても、取り組まない人たちが需給調整にタダ乗りしてしまうのではないかという不公平感もあります。それぞれに温度差がありますが、各産地で卸・実需者に推進をして積み上がってきており、今のところ順調です。

この周年事業は金利と保管料の約半額の助成措置ですが、現在、一部の産地から指摘があるのは、来年、古米になってから販売するときの販売価格対策の財源です。それを共計で確保できるところとできないところがあるのではないかということです。これも今後の課題となります。

以下(下)、「JA全農の米穀事業の将来像」とは?

重要な記事

最新の記事

-

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

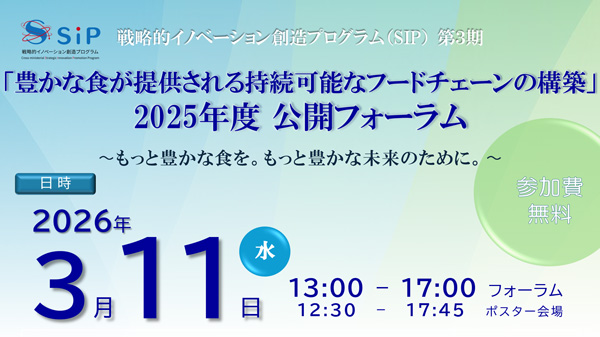

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日 -

「こんせんくん」が産地や工場をレポート テレビCM放映 パルシステム2026年2月3日

「こんせんくん」が産地や工場をレポート テレビCM放映 パルシステム2026年2月3日 -

「コープみらいフェスタ きやっせ物産展in幕張メッセ」15日に開催2026年2月3日

「コープみらいフェスタ きやっせ物産展in幕張メッセ」15日に開催2026年2月3日