「主役は組合員とJA」 JA全中 秋吉亮専務インタビュー2025年9月30日

8月21日に就任した全中の秋吉亮専務理事は同日の会見で「JAグループの主役は地域の農業を支える農家、組合員とJA。全中はみなさんを支える縁の下の力持ちのような存在」と語った。秋吉専務は「JA全中刷新プラン」の検討も担当する。改めて全中の役割とめざすことを聞いた。

創造力持ち信頼醸成

JA全中専務理事 秋吉亮氏

JA全中専務理事 秋吉亮氏

――全中の役割、めざすことを改めて聞かせてください。

全中にはJAグループ全体の代表機能、総合調整機能、経営相談機能という非常に大きな役割がありますが、これは全中の組織理念に掲げたから機能が果たせるものではありません。

現場を背負っているJAの組合長、役員の皆さんはもちろん、営農指導員やLA・渉外担当、窓口の職員、さらには全国の組合員の方々から、自分たちの代表機能をしっかり果たしてくれるという信頼があってこそ、初めてその機能が発揮できます。

私は、現場のみなさんからの負託を受けてこそ、全中が代表機能を発揮できると考えています。

そういう意味で全中は縁の下の力持ちであるべきではないかということです。

今年4月に参事に、8月に専務理事に就任しましたが、全中に入ると会員からの強い期待があることを非常に感じました。そして全中職員一人一人は、多くの経験とスキルを持ち能力も高いと思いました。

一方で、全中には農政、営農、組織経営、広報、教育、情報システムなど、様々な事業があり、事業・部署間の連携に課題があると感じました。

全中には、JAグループにおける各事業の溝を埋めたり、バランスを取ったりすることが期待されていますが、全中自身にも課題があり、まだ個人商店的な面もあると感じました。これはいい面もあり、個人が責任を持ち、活躍しているということですが、やはりそれらが一本になって仕事を進めていくことが信頼につながると考えます。

そうした全中の中で一体感を発揮できるように努めるのが、自分の仕事だと思っています。

多様な課題目配せ必須

たとえば、今は米が国民的な関心事になっています。この問題は足元では米の需給バランスなどが課題として挙がっていますが、農家の経営継続のための適正な価格形成や、食料の安定供給の問題でもあります。一方、とくに米作地帯ではJAの経営問題でもあり、それらは全部つながっています。

そのため、米政策の問題では、消費者にも理解を得て、生産者にとっては持続可能で生産力が拡充し地域が活性化していく、そしてJAの経営が安定化していくという全部に目配せをしたバランスのある政策提案が、必要です。

そうすると、ある分野の有識者だけでは全体のバランスをとった政策提案が難しいと思います。また、全中には様々な分野の専門家や現場との連携をとれる職員がいます。そうした人材が連携して、一体感をもって仕事をできるようにする。そうすることで、さらに会員の皆さんから信頼いただけ、また政府や国政からも会員・組合員を代表する組織として全中の発言を受け取ってもらえると思います。

――全中が役割を発揮するために大事なことは何でしょうか。

全中の役員、職員は現場で何が起こっているかについて自分のものとする努力が、これまで以上に必要ではないかと思っています。

もちろん全中は、各都道府県中央会と一体となってコミュニケーションをとっています。ただ、都道府県中央会から入ってくる情報に対して、現場がどういう状態なのか、と想像力を持てることが大事だと考えています。言い換えれば、現場の多様性に対する尊敬を持っていないと、ただ単に情報を得るというだけになりかねないということです。

私自身も誇れるほど現場経験を持っているわけではありませんが、たとえば、組合長とお話ししただけでは、現場の最前線で何が起こっているかは分からないケースも多い。ただ、それを分かる努力をしていくと、同じ県の中でもJAによって置かれている状況が全然違い、考えも違うということは当然あり、さらに県が違えば全く違う。

かたや、現場を分かる努力は必要ですが、全ての地域の現場が分かるわけではないため、ある種の謙虚さを持って地域から出てくる情報に対して、自分なりの現場感を持って整理する。そうすることで現場を背負えると思っており、そこはさらに努力していく必要があります。現場を担っている皆さんへの尊敬、謙虚さがあって初めて全国連の中での全中という存在がより増していくかと思います。

教訓背負い農政刷新

――「全中刷新プラン」を検討していますが、その狙いと検討状況を聞かせてください。

ご承知のとおり新Compass―JAシステムの失敗で期待をされていた都道府県やJAの皆さんに大変な迷惑をおかけしています。金額的にも先々に背負ってしまうコストは相当大きなものになり、この背負ってしまったコストをしっかりと処理をする必要はありますが、やはり新Compass―JAシステム問題はなぜ起きてしまったのか、これからどうしていくかが重要です。

私としては、やはり我々自身が現場で何が起こっているかをきちんと把握できていなかったのではないかと思っています。リスクやコスト、効果など冷静に見据えて、何が必要で何をしてはいけないかを全中の中でしっかりと検討して決めきれなかったと思っています。

今回の失敗は単にシステム開発の失敗ではなく、全中自身が背負っていた大きな期待と信頼を損なってしまいました。だからこそ、早急に教訓を生かして、全中自身の信頼を回復するための取り組みが必要です。

加えて、全中はそれほど多い人間がいる組織ではないため、全中でしかできないこと、全中にこそ期待されていることに焦点を当てて考えていきます。みなさんから信頼いただき、より期待をいただける全中にするためには、組織運営、ガバナンス、事業のあり方、人材のあり方、これらを抜本的に見直さなければいけません。それらを刷新プランとしてとりまとめ、会員のみなさんにご相談のうえ、ご意見をいただきながら固めていきます。

――農業構造の転換を集中的に進めるという農政も節目を迎えます。全中としてどう対応していきますか。

今後の全中の事業の重点化、あるいは経営資源の集中配置といった課題を踏まえれば農政は最大の焦点になります。農業の構造転換についてはかねてから議論し集中対策として別枠の大胆な予算も確保いただく前提のなか、現場に実効性のある政策提案につなげなければなりません。

組合員の営農活動、地域の問題、それからJAの経営環境、事業環境、これにかかわるさまざまな制度・政策関係は、組織を代表してすべて全中がしっかりと背負っていかなければなりません。

そのため、農業の構造転換推進を始めとする農政、組織経営に関わる制度的、法律的な事項、予算や税制、規制も含めて、今まで以上に全中が現場で何が困っているか、何をしたいか、この意思をきちんと背負って、国にも政策提案をし、自らの運動方針として具現化するとともに、自らも実践する。こうした一連の要として、全中が背負っていかなければいけないと考えています。

一律的戦略あり得ない

――最後に全国のJA役職員に向けた思いを聞かせてください。

現場にこそ意思があるべきだと思っています。一口に現場と言っても地域によって全く違います。同じ県の中でも置かれた環境によって抱えている問題は違いますから、東京で一律的に戦略を決めたりすることはあり得ません。

まずはやはり単位JA段階での意思、それはもっと細分化すれば店舗レベル、支所・支店レベルの意思の集大成だと思いますが、その意思がまずあることです。

そこから皆さんが一番取り組みたいことをしっかりと考えていただくことかと思います。我々は皆さんが考えやすいように材料を提供し、縁の下の力持ちとしてしっかり支えていく。それが全中の仕事になることから、地域の一番の主役は組合員・JAの皆さんという思いで取り組んでいただきたいと考えています。

【略歴】

あきよし・りょう 1968(昭和43)年2月生まれ。東京都出身。東大経済学部卒。1990(平成2)年農林中央金庫入庫。2017年執行役員JAバンク統括部長、2021年理事兼執行役員、2025年4月JA全中参事。趣味はジョギング。出張先にもシューズを携帯。

重要な記事

最新の記事

-

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

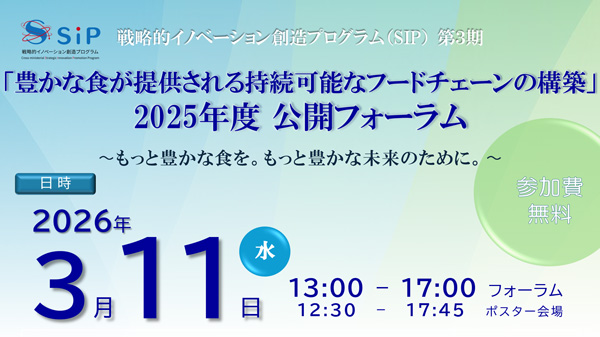

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日