JAの活動:消滅の危機!持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合

【農業危機と農産物の価格転嫁問題】直接支払いは農業者と消費者にメリット 明治大学教授 作山巧氏2023年11月13日

JAcom・農業協同組合新聞は秋のテーマに「消滅の危機! 持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合」を企画した。農業、農村、食料問題などに詳しい識者らに現状や課題など指摘・提言してもらう。明治大学教授のの作山巧氏に寄稿してもらった。

はじめに

明治大学 作山巧教授

明治大学 作山巧教授

本紙の特集テーマは「消滅の危機!持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合」であり、その懸念の中心は、生産資材の価格高騰を農産物価格に転嫁できず、多くの農業経営が窮している現状であろう。こうした危機感は、本年9月に食料・農業・農村政策審議会が示した食料・農業・農村基本法の検証・見直しに関する答申にも反映されている。具体的には、「フードチェーンの各段階でのコストを把握し、それを共有し、生産から消費に至る食料システム全体で適正取引が推進される仕組みの構築を検討する」とされた。

価格転嫁の必要性は、農協グループの主張が反映されたもので、生産資材価格の高騰による農業経営の収益性の悪化が明らかな以上、早急な対策が必要なことは論を待たない。他方で、価格転嫁の実現には、乗り越えるべき課題が多いことも事実である。このため本稿では、日本農業の収益性の推移をデータで確認し、答申の内容と問題点を吟味した上で、農業の収益性を恒久的に改善するための対案を示すこととしたい。

農業の収益性の悪化要因

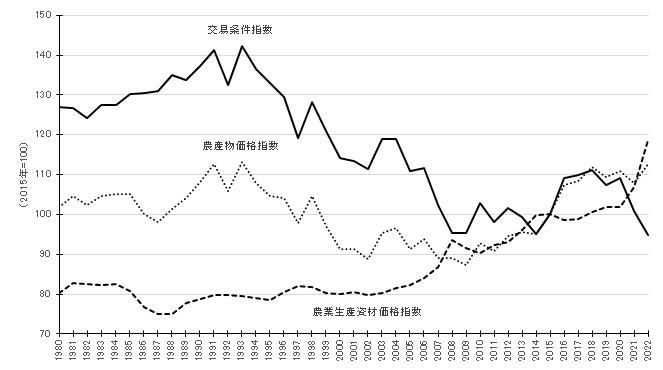

【図】農業の交易条件指数の推移

資料:農林水産省「農業物価統計調査」

注:交易条件指数=農産物価格指数÷農業生産資材価格指数×100

まず、日本農業の収益性の推移をデータで確認しよう。図中の点線は、農業経営体が販売する様々な農産物の価格を集計して指数化した農産物価格指数で、収入を表す。破線は、農業経営体が購入する様々な農業生産資材の価格を集計して指数化した農業生産資材価格指数で、コストを表す。実線は、前者を後者で割った交易条件指数で、農業の相対的な収益性を表す。全ての指数は2015年を100としており、交易条件指数が100を超えれば収益性は2015年より改善し、それを下回れば悪化していることを示す。

図は、日本農業の収益性の要因を如実に表している。1990年代半ばから2000年代半ばまでは、交易条件はデフレ下での農産物価格の低下によって悪化した。しかし、2010年以降になると農産物価格は上昇傾向に転じ、交易条件の悪化は農業生産資材価格の上昇に起因している。具体的には、交易条件指数が過去最低の95に低下したのは、2008年、2014年、2022年の3回で、小数点以下で見ると、2022年の交易条件指数は60年振りの低水準となった。つまり、最近の農業危機は農産物価格の低迷が原因ではなく、農業生産資材価格の高騰が農産物価格に反映されない価格転嫁の不徹底が問題なのである。

審議会の答申と問題点

政府の価格転嫁に関する検討状況を整理すると、本年5月には、基本法検証部会の中間とりまとめが公表され、前述の答申と同一の提言がなされた。それと相前後する本年4月には、「畜産・酪農の適正な価格形成に向けた環境整備推進会議」が設置され、6月に中間とりまとめを公表した。さらに、本年8月には「適正な価格形成に関する協議会」が発足し、10月には飲用牛乳と豆腐・納豆に関するワーキンググループが設置された。このように、価格転嫁については、審議会の答申通りの「検討」が行われている。

しかし、価格転嫁の「実現」を見すえると、答申には多くの問題がある。第一に、価格転嫁が困難な次の三つの要因が混在し、整理が不十分である。まず、恒常的には、多くの農産物が卸売市場でセリの対象とされ、需給に基づく価格決定が原則となっている。また、中期的には、過去30年のデフレで安さをアピールする競争が激化し、生産コストの上昇が販売価格に反映されにくい状況が定着している。さらに、短期的には、ウクライナ戦争等によって食料や肥料の国際価格が瞬時に高騰したのに対して、それを用いて生産される農産物価格への反映にはタイムラグがあり、農業経営の収益性が急激に悪化している。

第二に、価格転嫁は強制力を伴わないと意味がないが、それは既存の制度と衝突する。具体的には、卸売市場制度との衝突であり、売り手と買い手が多数で作況変動が大きい農産物では、需給を反映した価格決定の場として卸売市場が果たす役割は大きい。特に、青果物の市場経由率は日本では8割に達しており、生産コストの価格転嫁には、卸売市場制度の抜本的な変更が不可避となる。また、独占禁止法との衝突も難題である。市場経済の日本では、価格決定は売り手と買い手による自由な交渉が原則で、その制限は独占禁止法に抵触する恐れがある。このため、公正取引委員会との調整が避けられない。

第三に、消費者の価格負担力の問題がある。農産物の価格転嫁が実現すれば、生産コストの上昇を負担するのは消費者である。しかし、デフレ下では賃金が上昇しないことから、消費者の所得も増加せず、価格が上昇した農産物を購入する余裕は乏しい。こうした中で無理に価格を転嫁すれば、消費の減退や安い輸入品へのシフトで国産品への需要が減り、農業の収益性も悪化する。つまり、価格転嫁にはデフレから脱却し、「賃金の上昇→所得の増加→消費の増加→価格の上昇」という好循環が前提となるが、それを実現するのは財政や金融といったマクロ経済政策で、農水省は他力本願にならざるを得ない。

農業の収益性改善は直接支払いで

生産コストの価格転嫁は一つの手段に過ぎず、農業の収益性改善という目的を達成するには、農業政策の枠内で実施できる次のような良策がある。

まず、新型コロナやウクライナ戦争のような突発的な要因による収益性の悪化には、前述のタイムラグも考慮すれば、今回のような政府の緊急支援しかない。他方で、需給に基づく価格決定やデフレに起因する長期的な農業の収益性の悪化に対しては、本格的な直接支払いの導入が必要である。本稿で具体的な制度設計を展開する紙幅はなく、作目毎の単価や米の転作との関係等は今後の検討課題だが、例えば「農地維持支払い」(仮称)として、全ての農地に1万円/10aを支払えば、2022年度の所要額は4330億円となる。仮に単価を2万円にすれば、所要額は1兆円近くになる。

これによって、前述の価格転嫁に伴う問題点は解決される。まず、卸売市場制度や独占禁止法といった既存の制度と衝突しない。また、デフレ脱却のような他力本願でもない。直接支払いによって食料価格が低下し、エンゲル係数の高い低所得層を中心に消費者も受益する。例えば、民主党政権による15000円/10aの米戸別所得補償では、その4割は手取りの上昇で農業者が受益し、6割は市場価格の低下で消費者が受益した(荒幡克己「規制と市場原理の中間的政策」『米産業に未来はあるか』農政調査委員会、2021年)。つまり、直接支払いは農業者と消費者の両方にメリットがあり、格差を縮小する効果もある。

直接支払いの導入で生協との連携を

直接支払いの導入は生協グループ等も求めているが、答申では一顧だにされていない。それは、財政負担を懸念する財務省が反対するからである。筆者が農水省在職中に食料・農業・農村基本法の制定に従事し、中山間地域等直接支払いの導入を担当した際も、当時の大蔵省は抵抗した。しかし、欧州の直接支払い制度を研究して日本型に変換した上で、農業団体や市町村議会の要請を追い風に大蔵省を説得した。他方で、今回の価格転嫁に対する首相官邸の関与は乏しく、農水省にも成算はないことから、「検討使」で終わりかねない。今回の基本法見直しの発端は、農業生産基盤の強化による食料安全保障の強化だったことを想起すれば、農協グループも直接支払いの要求に舵を切る時なのではないか。

重要な記事

最新の記事

-

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日

百姓は〝徒党〟を組もう 農事組合法人栄営農組合前会長・伊藤秀雄氏2026年2月12日 -

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日

将来の食料輸入に不安 80.6% 消費者動向調査 日本公庫2026年2月12日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】水田政策見直しで放棄されるのか、米価下落対策、転作交付金、国家備蓄2026年2月12日 -

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(3)2026年2月12日 -

【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日

【GREEN×EXPOのキーパーソン】グリーンを活用したイノベーションへ 東邦レオ・小山田哉氏2026年2月12日 -

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日

アケビ―甘い果肉と苦い皮―【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第376回2026年2月12日 -

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日

振りかけるだけで食物繊維 米加工品「フリタス(FURI+)」開発 JA北大阪2026年2月12日 -

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日

愛知県下の農業系高校へ農機具等を寄贈 JA愛知信連2026年2月12日 -

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日

葉の光合成速度 軽量・小型装置で高速・高精度に推定 農研機構2026年2月12日 -

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日

「水田フル活用と作付最適化による高収益水田営農の実現」研究成果を発表 農研機構2026年2月12日 -

初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日

初のオリジナルBS資材「藻合力」新発売 タキイ種苗2026年2月12日 -

【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日

【人事異動】クボタ(3月1日付)2026年2月12日 -

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日

農業の未来に革新を「Agri-Entrepreneur Summit 2026」開催 YUIME2026年2月12日 -

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日

食の宝庫 福岡県の「美味しい」集めた「福岡県WEEK」展開 カフェコムサ2026年2月12日 -

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日

まるまるひがしにほん 富山県「入善町観光物産」開催 さいたま市2026年2月12日 -

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日

クローラー型スマート草刈り機「タウラス80E」 スタートダッシュキャンペーン開始 マゼックス2026年2月12日 -

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日

「第4回全国いちご選手権」栃木県真岡市「とちあいか」が最高金賞 日本野菜ソムリエ協会2026年2月12日 -

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日

邑久町漁協と魚料理を楽しむオンラインイベント開催 パルシステム2026年2月12日 -

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日

藤岡市と子育て支援で連携 地域密着の「生協」ネットワーク発揮 パルシステム群馬2026年2月12日 -

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日

東京農業大学 WEB版広報誌『新・実学ジャーナル 2026年2月号』発刊2026年2月12日