【緊急寄稿】初の女性総理誕生 高市政権の農政課題 危機迫る水田作 田代洋一横浜国大名誉教授2025年10月22日

10月21日、女性初の高市早苗総理が誕生し高市内閣が発足、農相には鈴木憲和衆議院議員が就任した。参議院選挙から3カ月経ってようやく新政権が発足したが、農政では今後の米価下落など懸念されるなか、水田政策の見直しの具体化などが喫緊の課題となる。横浜国大名誉教授の田代洋一氏に高市政権と農政の課題を提起してもらった。

高市早苗・第104代内閣総理大臣

高市早苗・第104代内閣総理大臣

国民感情からずれた自民党総裁選

戦後80年、今や歴史的な政治変動が始った。そこに焦点をあててこの間の動きを見る。

それは、世論調査で石破(内閣)支持率が上昇しつつあったまさにその時、自民党が石破を引きずり下ろす挙に出たことに始まった。世論の意向と自民党のそれが完全にすれ違った瞬間だ。

そのこともあり、総裁選は政策論争無き慣れ合いに終始し、国民の関心を呼ばなかった。高市勝利については、地方の、参政党に保守票を奪われたことへの危機感が決定的だったようだ。右寄りの支持者をつなぎとめるため、自ら右シフトする動きである。しかしそうすれば、右はもっと右に行く。右傾化を競う競争がとめどなくなることが懸念される。次回以降の選挙が注目されるところだ。

自公連立の終焉

総裁選が終わるや連立協議が始まった。維新が小泉勝利にかけたなかで、勝利した高市総裁はまず国民民主に呼び掛けた。そこに公明が連立解消する事態が起こった。政治資金の改革実現不可能、靖国参拝等の歴史認識、外国人排除の三点での公明の決別はすっきりしている。

自公連立は、単独過半数を維持できなくなった自民が、各選挙区1~2万票ともいわれる公明票を小選挙区自民候補に回してもらい、代わりに自民党票を公明の比例区に回すという「票取引の連立」だった。

しかるに公明の比例区得票は、2005年衆院選の898万票から2025年参院選の521万票へと2/3に減った。その一因は、自民党票が回ってこなくなったことだろう。加えて裏金問題を払拭できない自民党と組むマイナスが大きい。

自公連立政権26年が、政治の安定に寄与したと見るか、自民党延命策として1955年体制(自民半永久政権)の解体を遅らせたと見るかは、政治的立場によろう。公明という「歯止め役」を失った政権が、安保法制強化(防衛予算増)に走り、結果、農林予算があおりを食うようなことがあってはならない。

自維連立へ

国民民主は、「公明が連立から降りてしまった後の自民と組んでも少数与党化は避けられない」とみて、連立交渉から降りた。高市総裁は即、相手を維新に切換えた。維新は団体献金廃止を連立要件とはせず、より与しやすかった。

維新は、連立の条件として、それまでの大阪副都心構想、社会保障「改革」の二点に、衆院比例区定数の年内10%削減を加えた。投票の半分が死に票になる小選挙区に対し、比例区は、少数野党にも機会を与え、北海道、東北...といった問題を共有する広域地域の声をとどける点で、より民意反映的であり、農業・農村を国民的課題とするうえでも欠かせない。

自民は参政党にも触手を伸ばしている。参政は外国人「問題」とともにスパイ防止法の制定も主張しており、その点は総裁選での高市候補の主張と一致する。

このように、連立協議は各党の本音を引き出す効果もあったが、政治が「新しい戦前」に大きく右旋回していく危惧も残す。自維連立は閣外協力にとどまり、政治は流動化し続ける。そのなかで残る野党には、小異を捨てて政権奪取の一点で結集する気概をもつかが問われる。

高市農政はいかに

ともあれ史上初めて女性総理が誕生したことの意義は計り知れない。それが、日本社会を隅々まで変えていくきっかけになることを期待したい。

高市氏は総裁選に臨む所見発表演説で具体的な農業政策にふれなかった唯一人の候補だが、前から、食料自給率100%超のカナダ、フランスに「限りなく近づける」、農業構造転換集中対策期間の農林「予算をぐっと大きくしたい」、補正も含め「4兆円台の回復が必要」としている(日本農業新聞10月5日)。

しかし、自給率を1ポイント引き上げるにも多大の努力と予算が必要である。農林予算は1982年度3.7兆円(当初)がピークで、2024年度は補正とあわせて3兆円に減っている。そのようなことを承知の上での発言だろうか。

そのような危惧が残るなかで、消費者米価引き下げ・米増産・輸出に偏した前政権からの刷新感を打ち出すためにも、農相は人事の要だった。TPPに反対した気骨ある若手である鈴木新農相には、生産者・消費者、東日本・西日本の双方を睨んたバランスある農政を期待したい。

高市陣営は、「党を支持している農協(JA)の評判が良くない」として、小泉氏を別の役職に回す意向だった(朝日新聞10月6日)。「農協の評判」を気にするのはよいが、それには、TPPに反対する農協陣営を潰しにかかった安倍の「官邸農政」、ひいてはアベノミクスの払拭が不可欠だ。維新はかつてJAからの金融分離等を主張したことも忘れてはならない。

アベノミクスの核心は円安で、それが「インフレ輸入」の契機にもなった。今、国民は物価高騰に悲鳴を上げている。高市政権の最大の課題は、本人も言うように経済政策であり、円安に依存した輸出一辺倒からの脱却だ。

横浜国立大学名誉教授・田代洋一氏

農政焦眉の課題

連立政権合意書には「厳しい気候変動に耐え得る施設型食料生産設備への大型投資を実現」とある。それは施設型に限らず農業全体に言えることであり、農政最大の課題は、土地利用型農業の持続性確保である。

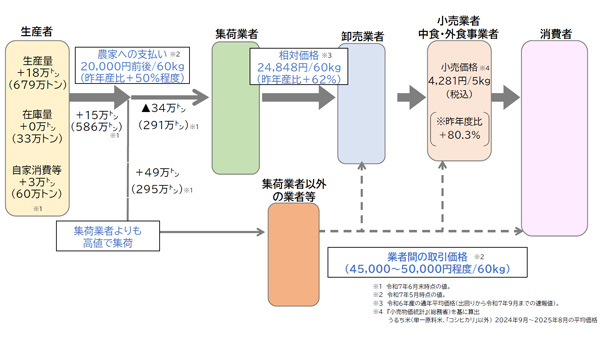

第一に、米不足の最奥には水田作経営の困難がある。1980年代以降、米生産調整の目標を概ね達成し、その意味で需給が均衡しているのに、米生産費調査による生産費は一貫して庭先米価を上回っている。そこで特に西日本の水田作経営の危機が強まっている。

令和の米騒動の中で消費者の値ごろ感は、玄米60kg当りに換算して1万8000円程度だ。それに対して、例えば中国地域1~3ha層の生産費は2万1000円。差額3000円を国が直接支払いする政策が不可欠だ。金額は動くとしても、差自体は構造的だからだ (「JAcom」6月30日、「農業協同組合新聞」6月30日号 拙稿)。

第二に、来年にかけて「水田政策の見直し」を具体化することになるが、水田活用直接支払いを田畑問わず交付すれば、転作部分の交付金は減額する。備蓄米放出が必ずしも米価を動かすものでないことも明らかになった。

石破・小泉農政が米価暴落の危機を置き土産にしたこともあり、主食用米需給調整と食料自給率向上をいかに組み合わせるか、備蓄を何のために、どれだけ行うかがポイントになる。

第三に、米騒動の一因は二年連続の米消費拡大である。その原因・趨勢の解明が進んでいない。米消費減少の主役は60歳代以上だが、実は、この年齢層は、今後、1976年からの米飯給食の経験世代になっていく。そのプラス効果が現れるのではないか期待している。そのためにも食農教育の全世代化を通じる日本型食生活の推進を重視する必要がある。

第四に、食料自給率、多面的機能を支えるには、何よりも「ひと」の確保である。年齢を問わない形で新規就農支援をより厚くし、支援期間をより長期化する必要がある。茨城県の20代農業者の「2人に1人」は外国人だという(「朝日新聞、10月20日夕刊)。日本農業を支えてくれる外国人の排斥につながるような政治があってはならない。

重要な記事

最新の記事

-

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日

【特殊報】ハクサイ黄化モザイク病 県内で初めて確認 愛知県2026年2月2日 -

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日

消費減税の次の経済政策が見えない【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月2日 -

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日

【26年度生乳需給見通し】3年ぶり減産 脱粉在庫はコロナ禍水準に2026年2月2日 -

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日

在庫報告、民間備蓄に「疑問」 チェーンストア協会が食糧法見直しで要望2026年2月2日 -

「所得補償制度」与野党で賛否真っ二つ 令和の百姓一揆実行委が政党アンケート 2026衆院選2026年2月2日

「所得補償制度」与野党で賛否真っ二つ 令和の百姓一揆実行委が政党アンケート 2026衆院選2026年2月2日 -

鳥獣害対策 みたけの里づくり協議会と奥三河高原ジビエの森が農水大臣賞2026年2月2日

鳥獣害対策 みたけの里づくり協議会と奥三河高原ジビエの森が農水大臣賞2026年2月2日 -

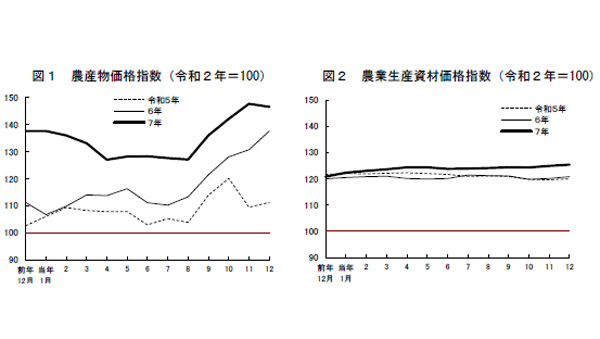

農業生産資材 前年同月比3.8%上昇 高止まり続く2026年2月2日

農業生産資材 前年同月比3.8%上昇 高止まり続く2026年2月2日 -

鳥獣害を超える! 全国サミットを開催 農水省2026年2月2日

鳥獣害を超える! 全国サミットを開催 農水省2026年2月2日 -

【スマート農業の風】(22)ブロックローテーション管理を軽労化2026年2月2日

【スマート農業の風】(22)ブロックローテーション管理を軽労化2026年2月2日 -

農林水産省「楽し味(たのしみ)プロジェクト」に参画 ABC Cooking Studio2026年2月2日

農林水産省「楽し味(たのしみ)プロジェクト」に参画 ABC Cooking Studio2026年2月2日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(2)2026年2月2日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(2)2026年2月2日 -

【人事異動】日本農業新聞(2月1日付)2026年2月2日

【人事異動】日本農業新聞(2月1日付)2026年2月2日 -

農業×スポーツで地域活性化「ディスカバー農山漁村の宝」に選定 JPFagri2026年2月2日

農業×スポーツで地域活性化「ディスカバー農山漁村の宝」に選定 JPFagri2026年2月2日 -

カンキツの害虫アゲハ類も退治「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売 KINCHO園芸2026年2月2日

カンキツの害虫アゲハ類も退治「ケムシアタッカーEXベニカWエアゾール」新発売 KINCHO園芸2026年2月2日 -

ウイロイドへの感染が「根頭がんしゅ病」の発病を抑制することを発見 農研機構2026年2月2日

ウイロイドへの感染が「根頭がんしゅ病」の発病を抑制することを発見 農研機構2026年2月2日 -

「ほこたいちごフェア」横浜ベイクォーターで開催中 茨城県鉾田市2026年2月2日

「ほこたいちごフェア」横浜ベイクォーターで開催中 茨城県鉾田市2026年2月2日 -

「ケンミン焼ビーフン」と「BE KOBE 農産物」コラボで販促イベント実施2026年2月2日

「ケンミン焼ビーフン」と「BE KOBE 農産物」コラボで販促イベント実施2026年2月2日 -

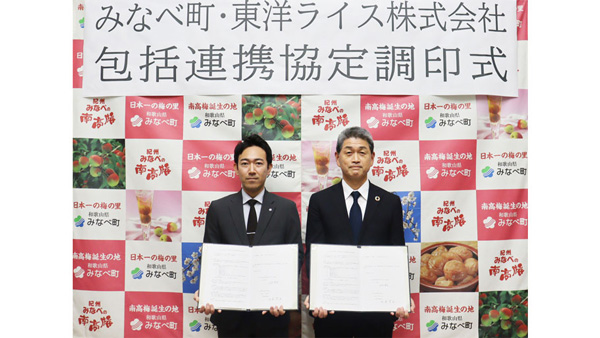

和歌山県みなべ町と包括連携協定を締結「金芽米」活用し健康増進、農業振興など 東洋ライス2026年2月2日

和歌山県みなべ町と包括連携協定を締結「金芽米」活用し健康増進、農業振興など 東洋ライス2026年2月2日 -

無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」JA主催デモ会や農業展示会など2月に開催2026年2月2日

無人草刈機「ALLYNAV Taurus80E」JA主催デモ会や農業展示会など2月に開催2026年2月2日 -

道内59市町村出展「北海道新規就農フェア」28日に開催2026年2月2日

道内59市町村出展「北海道新規就農フェア」28日に開催2026年2月2日