農政:バイデン農政と日本への影響

【バイデン農政と日本への影響】第4回 爆買いの背景にある中国農業の課題――バイデン農政へ与える中国農業の影響(その2)――エッセイスト 薄井寛2021年3月23日

中国共産党が100周年を迎える今年の2月22日、中国政府はその年の進むべき重要な方向を示す「第1号文書」、『農村振興の全面的推進と農業及び農村の現代化加速に関する中共中央と国務院の意見』を公表した。

レッドラインの「1億2000万haの農地」

18年間連続して三農(農村・農業・農民)問題を扱うこととなった今年の「第1号文書」は「農業現代化の推進加速」を掲げ、党指導部が三農問題を引き続き重視する姿勢を改めて内外に印象付けた。

同文書は特に「食糧及び重要農産物の自給力向上」を訴え、2025年までに穀物単収増の目標を実現するよう全国の省政府に指示した。

具体策として注目されるのは、(1)レッドライン(限界線)とした18億ムーの農地(約1億2000万ha)の死守、(2)バイオ技術等を使った優良種子開発と家畜交配の技術革新、(3)菜種・落花生等の生産増による食用油の供給増と大豆等の輸入先の多元化、および(4)養豚の近代化と豚肉供給力の強化である。

「第1号文書」から中国農業の今をどう読み解けるのか。少なくとも次の3点に注目すべきだ。

第1は耕作地の減少。国連食糧農業機関(FAO)の統計によると、中国の耕作地面積は2009年の1億2198万haをピークに漸減し、18年には1億1949万haと、10年間で2.1%減った。だが、主要作物の収穫面積は大幅に後退している。例えば、00~19年の20年間に小麦の収穫面積は10.9%減り、大豆は9.5%減、菜種は12.3%減だ。また、トウモロコシの収穫面積は完全自給の指令下で00~15年に94.9%も増えたが、15~19年には8.2%の減少へ転じた。

第2は飼料穀物と食用油の不足だ。この背景には、旺盛な食肉消費と食の高度化に伴う植物油の消費増がある。中国人にとって油炒めの肉料理こそ貧困脱出の象徴なのだ。年率0.3%台で今も増える14億4400万人の巨大人口(21年)が消費のアクセルを踏み続けている。

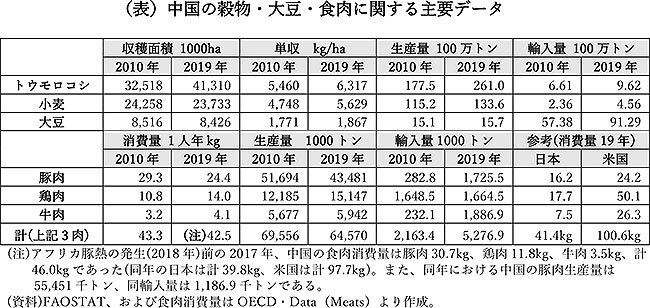

中国人1人当たりの食肉(豚・鶏・牛)消費量は年間42.5kg(2019年)。日本人(41.4kg)を2.7%上回り、米国人(100.6kg)の42%水準に達した(表参照)。8年後の29年、日米両国での食肉消費はほぼ横ばいだが、中国人は49.2kgへ増やすとOECDは予測する。

だが、この膨大な需要を中国は自国の資源で賄えない。結果は、飼料穀物に加え、大豆や菜種など世界の油糧種子輸出量の55%(21年度)と大豆油の10%、パーム油の14%を買い集めることとなる。

さらに中国は2021年度、2億1500万トンの飼料需要を満たすため2400万トンのトウモロコシを輸入する。だがそれでも足りず、低品質の小麦1900万トン、米1100万トン以上を家畜へ給餌する。過去3~4年の間、小麦と米の自給国の中国が数百万トンのレベルで米麦の輸入を増やしてきた理由はここにあるのだ。

農村と都市の間に存在する3倍近い所得格差

第3は伸び悩む単収。耕作地が減る中で、頼みは単収増だ。そのために、「第1号文書」は単収増の達成を各省へ指示したのだ。中国は21世紀初めに穀物の種子開発と単収増に力を入れたが(表参照)、輸出国の水準には及ばない。

中国のトウモロコシ単収は米国の60%、大豆はブラジルの59%程度だ(2019年)。それだけ"伸びしろ"はあるとも言えるが、単収増には壁がある。(1)零細な経営規模(農家の4分の3が0.7~2.7ha程度)、(2)出稼ぎ農民(農民工)の増加による農業従事者の減少と高齢化、(3)WTO加盟による価格支持政策の制限、(4)限られた灌漑農地の問題などを、多くの識者が指摘する。

なかでも、農民工の増加が深刻な問題だと筆者は考える。「第1号文書」は毎年「三農問題」の解決を訴えるが、農村と都市の格差は残されたままだ。中国統計年鑑の情報でも、農村部の1人当たりの可処分所得は都市部の37%(2018年)に過ぎない。

農民工の数は15年の2億7747万人から19年の2億9077万人へ依然増えている。都市との格差が大幅に縮小しない限り、耕作現場の空洞化はさらに進む。

「笛吹けと踊らず」の状況下で農業の食料供給力が徐々に弱まる中国にとっては、海外市場から農産物を買い集めて民生の安定を図るしかない。

他方、中国の巨大な食料市場の支配をめざす一握りの農業国が、国際市場の寡占化を進めている。米国農務省が3月に公表した資料によると、2021年度の大豆市場ではブラジル(50.1%)と米国(36.1%)、アルゼンチン(4.1%)の3カ国が輸出量の90%以上を牛耳る。トウモロコシ市場でも米国(35.1%)、ブラジル(21.9%)、アルゼンチン(17.3%)、ウクライナ(13.0%)の4カ国が87%以上を支配する。

世界の食料市場の寡占化がこれほど進む中にあっては、極端な気候変動が穀物や油糧種子の凶作を引き起こせば、食料価格の暴騰は想定外のステージに達し、パンデミック並みの危機をもたらしかねないのだ。

来月から近くのスーパーでもいろいろな食品が値上がりするようだ。爆食と爆買いの中国に"買い負ける"ことの現実を私たちが思い知らされる時は近づいている。「だれが中国を養うのか」の時代が四半世紀ほどの間に、「だれが日本を養うのか」の時代へ変転するのではないかと気にかかる(次号は中国畜産の大規模化等について報告する)。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】カンキツにアカマルカイガラムシ 県北・中部で多発のおそれ 和歌山県2026年2月24日

【注意報】カンキツにアカマルカイガラムシ 県北・中部で多発のおそれ 和歌山県2026年2月24日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月24日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月24日 -

【人事異動】JA共済連 県本部長(4月1日付)2026年2月24日

【人事異動】JA共済連 県本部長(4月1日付)2026年2月24日 -

将来を担う若手リーダー24人がレポートを発表 戦略型中核人材育成研修全国研究発表会 JA全中(1)2026年2月24日

将来を担う若手リーダー24人がレポートを発表 戦略型中核人材育成研修全国研究発表会 JA全中(1)2026年2月24日 -

将来を担う若手リーダー24人がレポートを発表 戦略型中核人材育成研修全国研究発表会 JA全中(2)2026年2月24日

将来を担う若手リーダー24人がレポートを発表 戦略型中核人材育成研修全国研究発表会 JA全中(2)2026年2月24日 -

春植えばれいしょ 高温と少雨で全国8%減2026年2月24日

春植えばれいしょ 高温と少雨で全国8%減2026年2月24日 -

岩手県で鳥インフル 国内20例目2026年2月24日

岩手県で鳥インフル 国内20例目2026年2月24日 -

鳥インフルエンザ 千葉県で19例目2026年2月24日

鳥インフルエンザ 千葉県で19例目2026年2月24日 -

【浜矩子が斬る! 日本経済】「高市政権初の施政方針演説にみる三つの発見」勘違い、根拠薄弱、逃げ2026年2月24日

【浜矩子が斬る! 日本経済】「高市政権初の施政方針演説にみる三つの発見」勘違い、根拠薄弱、逃げ2026年2月24日 -

暗雲が漂い始めた8年産米の動向【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月24日

暗雲が漂い始めた8年産米の動向【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月24日 -

【第72回JA全国青年大会】星氏、坂本氏、両副会長が次期会長に立候補2026年2月24日

【第72回JA全国青年大会】星氏、坂本氏、両副会長が次期会長に立候補2026年2月24日 -

198円弁当のラ・ムー運営会社 輸入米使ったサラダ巻きで「国産米」表示 「激安経営」に死角はないか2026年2月24日

198円弁当のラ・ムー運営会社 輸入米使ったサラダ巻きで「国産米」表示 「激安経営」に死角はないか2026年2月24日 -

J-クレジット「牛のげっぷ由来のメタンガスを減らす飼料添加物の使用」が追加 農水省2026年2月24日

J-クレジット「牛のげっぷ由来のメタンガスを減らす飼料添加物の使用」が追加 農水省2026年2月24日 -

不二家と共同開発「ニッポンエール パレッティエ」北海道産ミルクとメロンを新発売 JA全農2026年2月24日

不二家と共同開発「ニッポンエール パレッティエ」北海道産ミルクとメロンを新発売 JA全農2026年2月24日 -

山崎製パンと共同開発「ニッポンエール コッペパン生キャラメル&ミルクホイップ」新発売 JA全農2026年2月24日

山崎製パンと共同開発「ニッポンエール コッペパン生キャラメル&ミルクホイップ」新発売 JA全農2026年2月24日 -

協同乳業と共同開発「メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート」新発売 JA全農2026年2月24日

協同乳業と共同開発「メイトー×ニッポンエール 北海道ミルクジェラート」新発売 JA全農2026年2月24日 -

伊藤園と共同開発「ニッポンエール ミルク&あまおう」新発売 JA全農2026年2月24日

伊藤園と共同開発「ニッポンエール ミルク&あまおう」新発売 JA全農2026年2月24日 -

プレミアムいちご 埼玉県産「あまりん」販売中 JAタウン2026年2月24日

プレミアムいちご 埼玉県産「あまりん」販売中 JAタウン2026年2月24日 -

JAかとり自慢の千葉県産「べにはるか」販売中 JAタウン2026年2月24日

JAかとり自慢の千葉県産「べにはるか」販売中 JAタウン2026年2月24日 -

「宮城県産 和牛とお米のフェア」東京・大阪の直営飲食店舗で開催 JA全農2026年2月24日

「宮城県産 和牛とお米のフェア」東京・大阪の直営飲食店舗で開催 JA全農2026年2月24日