2025参院選 各党に聞く「米・農政・JA」【国民民主党】食料安全保障基礎支払いの創設めざす 舟山康江参議院議員2025年7月9日

「令和の米騒動」を受け、7月20日投開票の参議院選挙では米問題、農政についても注目が集まっている。猛暑の下の選挙戦で、各党は何を訴えるのか。与野党の代表、農政責任者に聞いた。

国民民主党 舟山康江参議院議員

国民民主党 舟山康江参議院議員

「令和の米騒動」と農政の問題点

昨年6月ぐらいに米売り場に穴が開き始め、8月には南海トラフ地震情報がダメ押しになって棚から米がなくなりました。

そのときに農水省はそれほどのひっ迫はなく、23年産米が高温と渇水で歩留まりが悪く流通量が目減りしているとは言っていました。また、パンや麺に比べて割安感があり消費が増えたとも。

しかし、6月末の民間在庫量は前年に比べて44万t減った。もともと必要生産量を小さめに見積もり、さらに実際の生産量はそれより少なかった一方で、需要は当初の推計よりもずっと多く、44万トンの需給ギャップとなったと見ています。

24年産米は23年産米ほど品質は悪くはなかったですが、やはり高温で歩留まり率は下がってきていると思います。そこで不足感からSBS輸入米に民間業者は早めに飛びつきましたが、そうした動きを見て備蓄米放出というメッセージを出すべきではなかったかと思います。

結局、1月に江藤前農相が備蓄米の放出のメッセージを出し、3月に売渡しを始めました。やはり需給見通しが甘かったのではないか。ただ、競争入札という方法は妥当だったと思っています。

というのは国の大きな責任は食料の安定供給であって価格ではありません。需給ギャップを埋めるための量を確保するということですから、流通相場を基準とした一般競争入札は妥当な判断だったと思っています。

しかし、小泉農相が随意契約での売渡しに変えたことで本来の政策のあり方からずれてしまった。備蓄米に限定したとはいえ、国が価格に介入してしまったからです。本当は不測の事態に対して備蓄米を活用するものですが、今回は不測の事態だったのかどうか。精米価格が昨年の2倍以上というのが異常な事態ということを放出の理由にしていますが、これまでコスト割れするような価格からやっと戻って2倍になったときもあります。それは異常事態なのかといえば、そうではないと思います。本来は供給量を徐々に増やして不足感を払しょくしていくなかで価格も戻していくべきだと思います。

米価高騰は、各地の特産物への転作に努力してきた生産者にも大きな影響を及ぼしました。米価高騰に対応し、米への作付けの転換を図った矢先に、政府の備蓄米放出による意図的な米価下落で、冷や水を浴びせられる結果になったのです。

消費者にばかり目が行き、収入機会の損失を生産者に負わせたことを、政府は重く受け止める必要があり、生産面と消費面の両面のバランスの取れた米政策をもとめていきます。

参議院選挙に向けた農政公約の柱

今回の米問題は安全保障全体を考える意味でもいい契機となったという気がします。

国民民主党は結党当初から農林水産業政策に関しては、いわゆる自分の国は自分で守るという安全保障のなかに農政を位置づけていることを強調したいと思います。まさに総合的な経済安全保障であり、国が国会に提出した経済安全保障法案でもそこに農業を入れるべきだと修正案を提出しました。

もう一つは、農政は農家や農村のためではないということです。農山漁村で農林水産業を営むということは食料や木材を供給するといった役割のほかに景観形成や温室効果ガス吸収への貢献、地域社会の形成など多様な役割を担っていて、その恩恵は国民全体が享受します。

ですから産業としての農業と、やはり地域政策としての農業と両方があるという点を明確に位置づけています。農業を守ることは食と地域、暮らしを守ることであり、安心して農業ができるために我々は「食料安全保障基礎支払」の創設を訴えてきました。

かつて民主党政権では、生産費と価格の差、つまりコスト割れを穴埋めするという考えで戸別所得補償制度を実施しましたが、今回は視点を変えて新たな政策を提案しています。すなわち、価格は農産物の需給で決まるわけですが、農業が持つさまざまな役割は価格にはなかなか反映されませんね。

その、価格に乗らない農業の様々な価値、農地のダム機能などを評価し、所得の支援をするというのが「食料安全保障基礎支払」です。いわゆる農業が果たしている外部経済効果に対する支払いということを強調したいと思っています。対象者は基本的には規模に関わらず営農している人すべてです。営農が農地を守ることに貢献しているからです。

それから生産基盤の弱体化に歯止めをかけるためには人を確保し、農地全体を確保することはもちろん大事ですが、この日本の気候風土に合った水田をもっと農業のなかにしっかり明確に位置づけていきたいと考えており、水田維持に力を入れていきたいと考えています。

長い年月にわたって日本で水田農業が営まれてきたのは、アジアモンスーンという高温多湿の気候の中で、やはり水田農業が一番安定していたからです。これから残念ながら気候変動が激しさを増していくなかで、雨を溜めるなど、いわゆるバッファーとしての機能がある水田をもっと大事にしていかなければなりません。水田と水路は、長年築き上げてきた大きな財産であり、その財産を守るには主食である米と水田を守るのがもう一つの柱と考えています。

また、主食用米のほか、加工用、飼料用、米粉、さらに最近は重要な輸出産品として注目されている日本酒の原料となる酒米など、米の生産をできるだけ拡大していくという政策とあわせて、水田農業のなかでの用途別の需給管理に国はもう少し主導的にコミットするべきではないかと思っています。

JAグループに対する期待と注文

今回のいわゆる米騒動のなかで、JAグループは政府備蓄米の供給が遅いなど、あたかも農協が悪いかのような論が世間の注目を集めていますが、それに対してやはり農協は毅然として自分たちの役割を発信してもらいたいと私は思います。

あわせて今国会では食料システム法が成立し、コストを価格にいかに転嫁するかの議論が進みました。そういう意味で農協は生産者の代表ですから、まさに生産者側に立った価格のあり方、米で言えば概算金ですが、常に生産者の声を発信していただきたいと思います。一人は万人のために万人は一人のために、という基本理念を常に頭に置いていただき、一方的な宣伝に負けるな、と思っています。

重要な記事

最新の記事

-

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日 -

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日 -

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日 -

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日 -

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日 -

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日 -

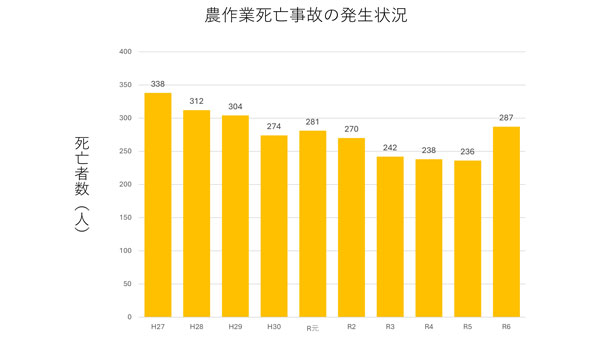

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日 -

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日 -

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日 -

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日 -

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日 -

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日 -

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日 -

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日 -

長野米、信州りんご、おやきなど対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月27日

長野米、信州りんご、おやきなど対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月27日 -

JA全面協力 食べ放題「いちごフェア」開催 ホテルマイステイズプレミア成田2026年2月27日

JA全面協力 食べ放題「いちごフェア」開催 ホテルマイステイズプレミア成田2026年2月27日 -

【人事異動】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月27日 -

欧州農薬関連事業拡大へ フランス子会社を統合 住友化学2026年2月27日

欧州農薬関連事業拡大へ フランス子会社を統合 住友化学2026年2月27日