農政:田代洋一・協同の現場を歩く

【田代洋一・協同の現場を歩く】JAおきなわ-ユイマールの心で2024年1月10日

集落営農、農協、生協といったさまざまな「協同」の取り組みの現場を訪ね、その息吹を伝える田代洋一横浜国立大学名誉教授のシリーズ。今回はJAおきなわを紹介する。

過酷なハンディを背負った船出

JAおきなわは2001年に発足したが、合併は困難を極めた。28JAで県内5JA化をめざすなかで、9JAが計350億円の不良債権を抱えることが判明した。うち四つは大型合併JA、一つは離島だ。

JA存続にはJAバンク等の「全国支援」が不可欠だが、条件は極めて過酷だった。①1県1JAを受け皿とする②出資金は1口分千円を残すのみ③経営責任の徹底追及、700人弱の要員削減、自己資本比率8%達成、不採算部門撤退、赤字店舗廃止等だ。

当然ながら「健全」JA等から反対が巻き起こった。それを乗り切ったのは、つまるところ仲間の農協の消滅を座視できない、「ユイマール」(結い)、「沖縄は一つ」の心だ。

次に問題は、いかなる組織を作るかだった。最初は、郡単位に営農センターを置き、その他は旧農協を支店とし、理事が支店長になるという「旧JA連合体」案だった。その2年の経過措置を終えるにあたり、「やはり地域への目配りが必要」ということで、郡単位の「地区事業本部体制」へ。しかしこれでは本店からの指揮命令が行き届かなくなり、5年後には地区事業本部の「事業」をとって「地区本部」とし、事業は本店・支店体制へ。後には本島北部、宮古、八重山を除き「地区本部」も廃した。このような目まぐるしい摸索を経て今日の姿となった。

販売額を伸ばしてきた

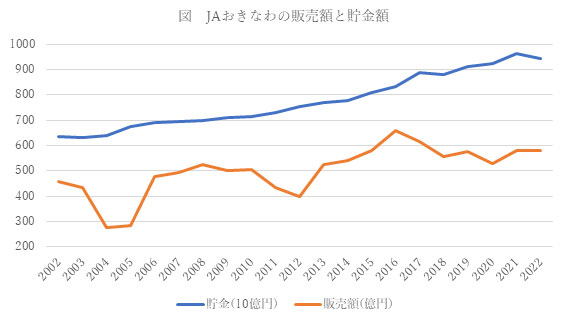

注.「総合農協統計表」による。

20年を経て、合併の評価は様々だろうが、今日的には、「合併しなかったらどうなったか」の視点が欠かせない。

貯金は当初は6千億円を切りかねない状況だったが、その後は図にみるように全国平均を上回る伸びを示している。注目すべきは販売額であり、とくにサトウキビが天候に左右されるものの、当初水準を上回っている。その要因は、第一に営農指導事業の事業利益の赤字額(営農指導赤字の他部門からの補填額)を、2000年代の12億円から2010年代後半には15億円前後に増やし、正組合員一人当たりにすれば1県1JAのなかでトップである。

第二に、1県1JAならではの大規模農業投資をとくに離島に集中して行っている(伊江島の製糖排水施設、北大東島の資材倉庫、南大東島の機械整備・農業研修センター等)。

第三に、新JAの発足当初からファーマーズマーケット(FM)を増設し、現在は10店、83億円(販売額の14.5%)、来客数400万人に達している。生産者会員は9千人強で、その7割が出荷している。50代以上が6割だが、専業的農家の出荷もある。専属の営農指導員を置いているFMもある。

第四に、買取販売にも注力してきた(野菜果実で22%)。買取販売は特に若手農業者の経営安定に資している。

JAおきなわのファーマーズマーケット「ちゃんぷるー市場」

JAおきなわのファーマーズマーケット「ちゃんぷるー市場」

厳しい経営状況

こうしてサトウキビ・パイン農業から畜産・野菜・果実・花きの複合農業地域に転換した。しかし農業で頑張るだけで何とかなるご時世ではない。事業利益面では、赤字から出発し2016年には10億円をマークしたが、2019年は赤字になった。信用事業の11.6億円もの減が主因だ。2021年度には賞与を減らし、事業利用分量配当をストップした。22年度には復活したが、経常利益の7割は事業外収益だ。それには農林中金の要請による一部劣後ローンの後配出資への転換もあった。自己資本比率は10.61%で安心はできない。

それに対し、自己改革で2017年より52支店を46支店に統合している。島しょをかかえ、ライフラインの店舗を減らすわけにはいかず、労働生産性の引き上げも困難を伴う。とくに島しょ支店の人の確保が大変だ。離島勤務は、一般職、管理職の計2回行うこと、1回2年を原則にしている。

JAおきなわは生活等事業の黒字が農業事業の赤字額を上回る稀なJAだが、2022年から共同購入業務をコープおきなわに移管し、両方の組合員になってもらい、個配のメリットを享受する。またホームセンター・コメリとの事業連携の具体を模索している。

課題は人材確保

沖縄農業の弱点は自然の厳しさと人の確保だ。農業労働力と小規模農家の減少率は全国平均を上回る。他方でサトウキビも機械化で定年後就農が可能になった(離島にハーベスタ導入)。

他出後継者が多いのも特徴だが、果たしてUターンしてくれるか。県は一括交付金を活用して県独自の対策を講じ、JAはコーディネーターを担当する。事業終了後も地区営農センターに新規就農相談員4人を置いている。

2017年からの5年間に新規就農が1,383人。青年が7割、78%が新規就農でUターンは12%(不明を除く%)、作目的には野菜30%、サトウキビ22%、果樹15%、肉用牛10%。また製糖工場の労働力確保に向けて「JAふらの」「JAにしうわ」と連携している。

国境を守る

回復したとはいえ、2022年度の事業利益は3.9億円。「合併してよかったのか」が問われるが、一つは確実に言える。「沖縄の全ての地域にJAを持続させることができたこと」だ。合併しなければ離島のJA、農業は消えていた。日本の地政学的状況が厳しさを増すなか、その意義は計り知れない。

重要な記事

最新の記事

-

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日

日本人にとって米とは何か 令和の米騒動から考える国土と文化2026年2月3日 -

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日

【いつまで続く? 気候危機】寒波やドカ雪も地球温暖化が一因 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月3日 -

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日

加工用もち米制度からコメ政策を考える【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月3日 -

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日

全日本卓球選手権大会 ダブルスの部の優勝副賞で「ニッポンの食」贈呈 JA全農2026年2月3日 -

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日

鬼怒川温泉あさやホテルで「とちぎ銘柄牛フェア」28日まで開催中 JA全農とちぎ2026年2月3日 -

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日

「ホクレン」おすすめ25品「お客様送料負担なし」で販売中 JAタウン2026年2月3日 -

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日

「かごの屋」全店で「熊本県産ゆうべに苺フェア」開催中 JA全農2026年2月3日 -

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日

農泊関係者が一堂に集結「農泊みらい交流フォーラム」参加者募集中2026年2月3日 -

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日

冬を彩る山梨県産柚子・柿「やまなしスイーツキャンペーン」初開催2026年2月3日 -

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日

全国の児童館・保育園へなわとび・長なわ1万8735本を寄贈 こくみん共済 coop2026年2月3日 -

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日

「コメリドットコム大感謝祭」大特価セール開催中2026年2月3日 -

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日

「カゴメトマトジュース」前年比116% 4年連続過去最高出荷量を更新2026年2月3日 -

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日

満足度高い食材宅配 総合1位は首都圏「生活クラブ」東海「パルシステム」オリコン2026年2月3日 -

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日

生活クラブ東京 都内全域で「スマート置き配」導入 ライナフ2026年2月3日 -

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日

子育ての喜怒哀楽を川柳で 第5回「CO・OP共済 育児あるある川柳」結果発表2026年2月3日 -

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日

国産大豆使用「豆腐ソーセージ」新発売 太子食品工業2026年2月3日 -

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日

居場所づくりや農作業負荷軽減など24団体へ 1904万円助成 パルシステムグループ2026年2月3日 -

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日

ノウキナビ 業務用清掃ロボット市場へ参入 地方・現場のDX加速 唐沢農機サービス2026年2月3日 -

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日

2025年産「予約登録米」追加登録募集開始 パルシステム連合会2026年2月3日 -

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日

「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」公開フォーラム開催2026年2月3日