農薬かく乱に対する生物密度の安定性に生物間関係性の「変わりやすさ」が影響 国立環境研究所ら研究チーム2024年10月22日

弘前大学、近畿大学、理化学研究所、国立環境研究所の研究チームは、生物間相互作用の「変わりやすさ(変動性)」が、農薬によるかく乱の下での生物密度の安定性に対して、どのように作用するかを実験的に明らかにし、特に、相互作用の変動性のタイプによって、かく乱に対する安定性を高める場合と、逆に安定性を低下させる場合があることを突き止めた。この研究成果から、相互作用の変動性のタイプをあらかじめ把握することで、人為的なかく乱が生じた場合に密度が不安定化しやすい生物を特定し、事前に保全対策を講じる可能性が広がる。

自然界では、異なる生物同士が生物間相互作用(捕食-被食、競争、共生など)で互いに結びつき、複雑なネットワークを形成している。一方、生物は周囲の状況に応じて他者との相互作用を強めたり弱めたり、場合によっては捕食-被食や競争などの敵対的な関係から共生関係へと関係性を変えたりすることが明らかにされてきた。さらに、近年ますます強まる人為的な環境変化に対して、こうした「変わりやすい」という生物間相互作用の性質がどのような機能をもつのかという問いに注目が集まりつつある。

しかし、多数の種が関わりあう複雑な野外の生態系で、相互作用の「変わりやすさ(変動性)」を定量することは容易ではないため、相互作用の変動性がかく乱への生物の応答をどう左右するのかの理解は進んでいないのが現状だ。

橋本洸哉助教(弘前大学農学生命科学部)、早坂大亮准教授(近畿大学農学部)、角谷 拓室長(国立環境研究所)を中心とした研究チームは、江口優志氏(当時・近畿大学大学院農学研究科)、瀬古祐吾特別研究員(国立環境研究所)、蔡吉研究員(当時・京都大学生態学研究センター)、鈴木健大研究員(理化学研究所)、五箇公一室長(国立環境研究所)とともにこの課題に取り組んだ。

研究チームは、水田の水生生物群集を材料として、水田を模して野外に設置した実験系(水田メソコスム)を用いて農薬施用の有無を操作する実験を3年間行い、プランクトンや水生昆虫などの密度時系列データを取得して処理間で比較することで、農薬施用に対する水生生物密度の安定性を評価。そして、Empirical Dynamic Modelling(経験的動的モデリング)と呼ばれる最新の時系列データ解析手法を用いて、水田メソコスム内における生物間相互作用の変動性を評価した。

その際、変わりやすい相互作用を他者と結ぶ生物の密度は、農薬施用に対して安定しているのか、それとも不安定になりやすいのかについても検証した。

相互作用の変動性の指標として、研究チームは「相互作用効果の密度依存的な変動」に着目。たとえば、捕食が起こると、食べられる側の生物の増殖速度が低下するという効果が生じる。「相互作用効果の密度依存的な変動」は、こうした相互作用(ここでは捕食)の効果が、相互作用をうける相手側の生物(ここでは食べられる側の生物)の密度変化に応じて変動することを指す。

もし相互作用効果の密度依存的な変動があるなら、相互作用の変化の影響が相手側の生物の密度にフィードバックし、かく乱に対する相手側の生物密度の安定性を左右すると考えられる。安定性が損なわれると、その生物の局所的な絶滅が生じやすくなるため、安定性を左右するメカニズムの特定は生態系の保全と管理に重要な意味をもつ。

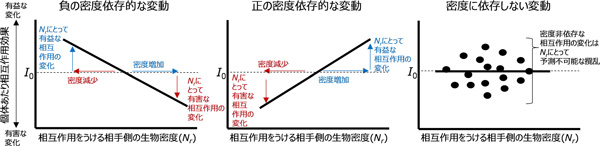

橋本助教らは、実験データから検出された相互作用効果の変動性を3つのタイプ「負の密度依存的」、「正の密度依存的」、「密度に依存しない」変動性に分類し(図1)、それぞれの変動性のタイプが、かく乱に対して生物密度の安定性にどのような影響を与えるのかを明らかにした。

図1:相互作用効果の密度依存的な変動の概念図

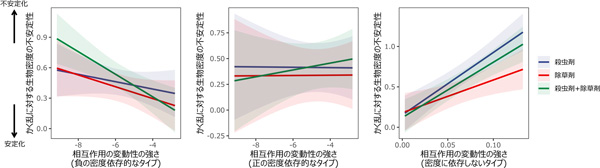

具体的には、生物間相互作用の変動性が「負の密度依存的」タイプである場合は、相互作用をうける相手側の生物の密度は農薬かく乱に対してより安定になる一方、「正の密度依存的」や「密度に依存しない」タイプの場合は、相互作用をうける相手側の生物の密度はかく乱に対して不安定になる傾向があることを示した(図2)。

図2:解析の結果観察された、異なるタイプの相互作用の変動性が、かく乱に対する生物

(相互作用する相手側の生物)の密度の安定性に与える影響

これまで、相互作用の「変わりやすさ」の効果については、かく乱に対する生物の応答の安定化が予測されるケースと不安定化が予測されるケースの両方があり、どちらが正しいかは議論が分かれていた。こうしたこれまでの予測に対し、今回の研究は、相互作用の変動性の影響は一面的ではなく多面的で、その影響は密度依存性に基づく相互作用の変動性のタイプによって決まることを明らかにした。

この結果は、相互作用の密度依存性のタイプを事前に知ることができれば、どの生物が人為かく乱の下で不安定になりやすいかを予測することが可能になることを示唆する。従来、「相互作用の密度依存性を事前に知る」のは簡単ではなかったが、近年のデータ解析手法の発展は目覚ましく、今後はさまざまな生物群・生態系のデータから同様の知見を得られるようになると予測される。

人為的な環境変化の影響が広域で顕在化しつつある現在、かく乱に弱い生物を特定し、優先的に保全することで、生態系の効率的・効果的な保全と管理に貢献することが期待できる。

同研究は、農薬をはじめとする人工合成化学物質などの人為的なかく乱が生態系に与える影響を評価・予測する「生態リスク分野」を、野外生態系の維持機構の知見を保全と管理に応用する「保全生態学分野」に橋渡しするもの。今後、この研究を足掛かりとして、異分野の垣根を超えた研究の発展が進むことが期待される。

同研究は10月22日19時(日本時間)に、『Communications Biology』誌に掲載される。

重要な記事

最新の記事

-

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日 -

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日 -

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日 -

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日 -

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日 -

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日 -

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日 -

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日 -

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日 -

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日 -

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日 -

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日 -

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日 -

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日 -

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日 -

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日 -

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日 -

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日 -

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日