生産資材:秋の農作業安全運動

安全な農作業は永遠の課題 三廻部眞己氏に聞く2013年8月30日

・人間は誰でも間違いや事故を起こす

・建設業よりも高い農作業事故発生率

・「注意力の喚起」は抽象的で効果ナシ

・「予防は治療に勝る」ことに学べ

・JAが安全を“つくり出す”

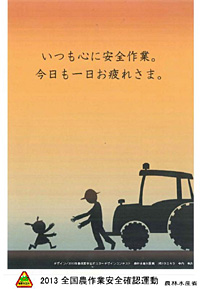

いよいよ秋の収穫シーズンを迎え、全国的に農繁期に入る。農作業事故が増えるのもこの時期だ。農水省では9月1日?10月31日までの2カ月間を「秋の農作業安全確認運動」と定め、行政、関係団体、JAなどと協力して安全作業の啓発を強化していく。

運動は例年、春と秋の2回行われているが、依然として、農作業事故死は多く、事故発生率も他産業に比べて際立って高い。農作業事故はどうすれば防げるのか、また、JAはどう取り組むべきか。長年、農作業事故防止の研究と農業者の労災補償運動に取り組み、その著書も多い労災予防研究所長で東京農大客員教授の三廻部眞己氏に事故防止のポイントを聞いた。

◆人間は誰でも間違いや事故を起こす

「農業者の命は病気を防ぐ健康管理オンリーでは守れません。農作業の機械化で、事故を防ぐ安全管理活動を同時に展開することが必要になってきました。この対策は、JAや農業委員会、集落営農組織が事故を防ぐノウハウをすべての農業者に伝えていかなければ事故は防げません。個人の努力では限界です。JAが農作業安全のイニシアチブを取るべきです」。

「農業者の命は病気を防ぐ健康管理オンリーでは守れません。農作業の機械化で、事故を防ぐ安全管理活動を同時に展開することが必要になってきました。この対策は、JAや農業委員会、集落営農組織が事故を防ぐノウハウをすべての農業者に伝えていかなければ事故は防げません。個人の努力では限界です。JAが農作業安全のイニシアチブを取るべきです」。

――なぜ、農作業事故は減らないのでしょうか。

「人間は誰でも勘違いをして、事故を起こします。思い込みや見間違い、聞き違いからヒューマンエラーを起こします。これは人間から取り除くことはできない、人間の特質です。特に“安全だ”との思い込みからの事故が多い。他産業は安全教育でヒューマンエラーを防いでいます。農業者は熟練の高齢者が多く、自信過剰で、安全の基本動作を軽視しがちです。手抜きをするから事故につながりやすいのです」。

◆建設業よりも高い農作業事故発生率

「厚労省の調べによると、農業では1年間に1000人あたり8.5人が休業4日以上の死傷事故を起こしています。建設業は5.2人、製造業は2.7人、全業種平均2.1人に比べても際立って高い。事故防止の基本戦略がJAの営農指導員の重要な課題になっています」。

「農水省が統計を取り始めた昭和46年から平成23年までの41年間の農作業事故死は一貫して高水準にあり、減らないことは社会問題です。その数は実に1万5836人。これは、直近8年間の新規学卒就農者とほぼ同じ数です。事故死以外の負傷者数は計りしれません」。

JAが地域農業の安全管理体制を確立する

――具体的な事故防止の取り組みはどう進めればよいのでしょうか。

「大事なのは、『具体的な指示』と『地域農業の安全管理体制の確立』です」。

「JAが地域農業の安全管理体制を確立して、事故防止のPDCA(Plan=計画、Do=実施、Check=評価、Act=改善)サイクルの活動計画を策定して、農作業のリスク水準を引き下げていく活動を展開することが必要です。危険ゼロをめざせば、事故ゼロを実現することができます」。

◆「注意力の喚起」は抽象的で効果ナシ

――そのとき、JAの営農指導員は何をなすべきですか。

「JAの役職員に聞くと、『注意は呼びかけている』というが、注意力の喚起では抽象的で具体的な指示になっていないから事故は防げません。安全の確保は農作業手順のどこに事故要因があるからと、具体的に指摘し、具体的に対策を指示することが必要です。『注意しろ』の連発は全農業経営者の禁句となるように、JAがリードしていくべきです」。

「農業経営者は農作業前の10分間ミーティングを必ず開くべきです。今日の農作業のどこに危険があるかの危険予知訓練(KYK)を実施して、作業者の危険予知能力を高めるように農作業方法の改革を進め、事故防止対策を作業者全員が共有していくようにすることが必要です」。

◆「予防は治療に勝る」ことに学べ

――事故防止のためには、リスクアセスメントが大事だと提言されていますね。

――事故防止のためには、リスクアセスメントが大事だと提言されていますね。

「『転ばぬ先の杖』と昔から言われていますが、これを科学的に実行する方法がリスクアセスメントです。その方法と中身は、農作業の危険や有害性を事前評価することです」。

「いま、世界的な事故防止の潮流は、事故調査などによる要因特定から、リスクアセスメントへと移行しています。他産業では、リスクアセスメントの実施で急ピッチに事故を減らしてきています。農業の側でもこの手法を学び、『予防は治療に勝る』との考え方を実践すべきです」。

「例えば、集落営農組織の土手の草刈り作業においても、作業前のミーティングに始まり、機械の点検、土手にビン、缶、大きな石がないかなど作業現場の確認、人員の配置、熱中症対策など作業手順のステップごとに安全対策を講じていくことが肝心です。事故予防対策を共有して対策を事前に実施すれば事故は防げます」。

◆JAが安全を“つくり出す”

――依然として、農作業事故は多く発生しています。その原因と、そしてJAが果たすべき役割とは?

「事故は、農業経営者の事故を防ぐ安全管理の失敗の結果として起きています。JAの地域農業の安全管理体制と、安全行政の確立が必要な対策になります。農業者の命を守る、人間愛の使命感が大事です」。

「JAの主導で安全運動を展開すれば、安全行政は生まれます。集落営農組織のリーダーなどと一丸となって、家族や雇用者などの安全を確保すべきです」。

「農作業事故対策を怠れば、地産地消はストップし、食の安全安心のポリシーも消えてしまいます。農作業事故により地域農業の担い手不足も続いて、食料自給率も、日本の国力も低下してしまうという重大な問題が生じてしまうのです」。

「農作業安全は、農業生産の永遠の課題です。事故防止の対策はいくらでも出揃っています。JA、農業経営者の実践力に期待しています」。

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日