【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】(153)物理的「距離」と心理的「距離」2019年10月25日

筆者は将棋を指すことは出来ないが、年の功で駒がどう動くかくらいは何とかわかる。仕事をしていて時々思うことは、物事には本当に様々な対処方法があり、どれかひとつを最善と決めつけることの愚かさである。

変数や時間が限定された環境下であれば、一見、ベストな解決策と思えるものが見つかることがあるが、それとてあくまでも一時的な現象に過ぎない。自然科学の世界ではもしかすると永遠に変化しないモノが想定されているのかもしれないが、筆者が研究と教育の対象とし、日々の生活を送る中で直面する課題の殆どは社会現象であり、常に変化している。

したがって、ある時点で最適あるいは最善と思われた対応方法が、環境変化により最悪の方法になることも珍しくない。とくに、今回の台風のように予期せぬ災害が発生した際、つまり非常時には、事前の想定とは全く異なる状況が現場では数多く発生する。そのため、結論を言えば、本当に大事な基本原則(例えば人命最優先)は厳守しつつ、細部においては現場ごとに最善と判断される対応をせざるを得ない。そこに平時の原則や対応方法を厳格に持ち込むことは、かえって被害や影響を拡大させることになるからだ。

誤解を恐れずに言えば、非常時にはルールの順守はもちろんだがその上で場合によっては一定の逸脱を含む「状況判断」が求められる。もちろん、これには責任が伴うからこそ、責任者が必要になる。さて、この結果、まともに機能したところもあれば、そうで無かったところもあると思う。これがうまく機能するかどうかは指示を出す人や部門と現場との「距離」問題という側面がある。経営学の中でリーダーシップ論やモチベーション論などの分野では、ボスと部下との「距離」について多くの研究が蓄積されているが、ここではそうした学問的な問題ではなく、あきらかに誤解しやすい「距離」の問題と単一解の問題を考えてみたい。

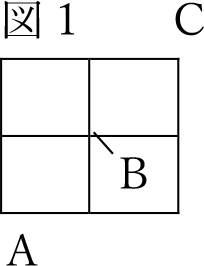

一般に、ある地点(A)から別の地点(B)までの間を測定した長さの量のことを通常は「距離」という。当たり前の話だが、実は難しい。例えば、図1のような道をAから移動する場合、後戻りをしないという前提であれば、AからBへは2通り、AからCへは6通りの方法がある。これだけ異なる方法があっても動いた「距離」は同じである。

これがわかれば、AからB、あるいはAからCへ行く、つまりBやCに到達するという目標を達成するためには最善の方法が複数存在することがわかりそうなものだが、人はどうしても単一解を求めたがる傾向、言い換えれば「思考の罠」があることに気がつきにくい。途中の道が悪いとか穴が開いているとかは別問題だ。

別の例として将棋の駒の動きを考えてみたい。飛車は前後左右に動き、角は斜めに動く。飛車が横に1つ動く場合と、角が斜めに動く場合、頭が固い人間には動いた「距離」は(マス目の1辺が1の正方形の場合)1かルート2かで異なる。だが、柔軟に考えれば、どちらも1マス動いたに過ぎない。動いたマス目を「距離」と考えれば縦横も斜めも同じ1マスである。数学では前者のマス目の例の「距離」をマンハッタン距離(あるいは市街地距離)と言い、後者の飛車と角の例の「距離」をチェビシェフ距離という。「距離」の種類はこの他にも存在するため、しばらく数学から遠ざかっていた人もたまにはいろいろと検索をしてみると意外に面白いはずだ。

常に変化する環境に対応するため、組織のベテラン経営者や管理者、そして何よりも長年自然を相手にしているベテラン農家には、こうした柔軟な視点を身に付けている人が多い。それに対し、どうも最近は学生もビジネスパーソンも簡単でわかりやすい単一解だけを求めようとするクセが着き過ぎている気がしてならない。

人と人との「距離」も実は似たようなものであろう。長年近くに住んでいてもほとんど話したことの無い人もいれば、面会15分のために遠路はるばる訪問してくれる人もいる。それは心理的な「距離」の方が物理的な距離(一般的な距離、ユークリッド距離)よりも遥かに優先されているからである。組織やグループを本当に活性化させるために必要なものは、多様な「距離」の視点と同時に、構成員の間に存在する心理的な「距離」と物理的な「距離」の差を可能な限り少なくすることではないだろうか。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日