〈こころ〉に届く大災関連本 桃紅は逝き、記者は涙し取材した【記者 透視眼】2021年3月15日

あの大震災から10年。記憶の風化が進む中で、いま一度、未曾有の災害を心に刻み、明日への糧にしたい。読み直しながら、思わず涙した大災関連本をいくつか。(敬称略)

桃紅、春に生まれ春に逝く

まず1日付小欄で、令和3年3月3日の〈三づくし〉の話題にちなみ触れた美術家・篠田桃紅。偶然にも掲載当日亡くなった。メディアに訃報が流れたのは3月3日夜。やはり「桃の節句」を思わせる方だった。享年107。

大震災直後、復興義援金アート展を開く。当時インタビューで〈どうぞ、心を育ててゆく気持ちも大切にされて下さい〉と応じている。芸術の力で鎮魂を込めた。

「河北新報のいちばん長い日」

『河北新報のいちばん長い日』(河北新報社、文藝春秋社)は震災下の地元紙のドキュメントだ。著名はむろん、先の大戦で終戦決断し昭和天皇の意向を実行した鈴木貫太郎内閣の苦悩を分刻みで追った『日本のいちばん長い日』(半藤一利)に因む。

10年前の「あの日」が、人々の息づかいが色と音を伴いよみがえる。まず、仙台に拠点を置くブロック紙・河北自身も被災者だった。レイアウトの心臓部が破損し翌朝の新聞が作れない事態に陥る。110年以上の紙齢を誇る日刊紙にとって、紙面製作不可能は〈死〉を意味する。危機を救ったのは災害協定を結ぶ新潟日報社だ。新潟日報で河北の号外、そして翌3月12日付の朝刊を作り刷り上げる。避難所に配ると、被災者は奪い合うように読み漁ったという。

ヘリで被災地に飛ぶと、ビルの屋上にはSOSの文字と救援を求める人々が必死に手を振る。カメラマンは「助けてやれないんだ。ごめんないさい」と謝りながら惨事を撮り続けた。九死に一生を得た三陸沿岸の支局の記者は、ずぶ濡れながら明け方に手書きで渾身の原稿を書いた。死者1万人を超す情報に、見出しを付ける整理部記者は苦悩する。「〈死者〉という言葉を被災者はどう思うだろうか」と。そして〈犠牲「1万人以上」〉と直す。

ほっとする特ダネに心が救われた。「9日ぶり2人救出」の記事は記者を乗せる運転手が警察無線を傍受し取材したものだ。通常災害時の生存ラインは72時間。それを大幅に超える生存者発見は、暗闇に一筋の光を射した。

筆者は当時、仙台・青葉区にある河北新報本社を訪れ、旧知の論説委員長・鈴木素雄と言葉を交わした。発災直後の河北社説表題は「生きてほしい!」。心情が痛いほど伝わってくる。鈴木はこう話した。「復興は長い道のり。100の被害者には100通りの復興があるはず。それぞれに寄り添い記事にしたい」と。全国紙とはひと味違う、地元紙の矜持がある。

「紙つなげ!彼らが紙の本を造っている」

『紙つなげ!彼らが本の紙を造っている』(佐々涼子、早川書房)は、大震災の津波で壊滅状態に陥った日本製紙石巻工場の再生の物語だ。

宮城・石巻港そばの巨大な製紙工場の存在は、煙突から出る白い煙と共に以前から知っていた。だが、これほど重要な施設とは考えもしなかった。この工場が稼働しなければ書店に当たり前のようにある本が造れなくなる。日本製紙は日本の書籍向け用紙の4割を生産し、石巻工場はその中枢だ。

広大な敷地を持つ工場に津波は牙をむき、あらゆる瓦礫を残し、紙製造マシンの運転を不可能にした。構内から発見された遺体は41体にも及んだ。世界最大級のN6(エヌロク)マシンは「戦艦大和」とほぼ同じ全長270メートル。日量1000トンを超す能力を誇る。まず同工場が「被災から半年で復活」を目指したのは次に大きい8号(ハチゴウ)マシン。出版用紙を製造する巨大マシンだからだ。「8号が止まる時は日本の出版が倒れる時」とさえ言われた。

同社は王子製紙から派生した。NHK大河「青天を衝け」主人公・渋沢栄一が手がけた100年企業の一つ。渋沢は製紙会社をメディア、情報の発達こそ文明社会に欠かせないと考えた。

先の河北新報の新聞製作にも関連する。製紙メーカーからの紙ロールの配給を受けなければ新聞は1ページも作れない。ちょうど巨大なトイレットペーパーと思えばいい。新聞は活字情報のフィルムを輪転機で回し瞬時で何万部も刷る。だから、ユーカリ原料チップなど破れない丈夫な紙が必要となる。タイトルの〈紙つなげ〉は新聞人にとっても同感だ。被災から半年後、再び巨大マシン8号が音を立てて動き始めた時、製紙マンの誇りを感じた。

それにしても、文庫本は会社ごとに色が違うのには驚いた。講談社はやや黄色、新潮社はめっちゃ赤、角川は赤でも〈角川オレンジ〉と称されるらしい。文庫の多くは日本製紙石巻工場の製紙から成る。読書の楽しみがまた一つ増えた。

「3・11から考える『この国のかたち』」

「東北学」を提唱する民俗学者・赤坂憲雄が新潮選書で書いた。だから民俗学の泰斗・柳田国男の『遠野物語』などに拠って三陸の被災地を歩き、大震災と〈この国のかたち〉を考える手法は説得力を持つ。赤坂は三陸の古くからの言い伝えから「海に殺され、海に生かされる」の歴史をひもとき、思考を沈殿していく。大震災がまた古き惨事の扉を開き、厄災の記憶を呼び覚ます。そして〈津波を忘れるな〉の教訓を説く。

一方で、大震災全般は復興会議を担った政治学者・五百旗頭真の『大災害の時代』(毎日新聞出版)が平易で大局観を備える。

五百旗頭は壮絶な被災体験を持つ。神戸大学時代に阪神淡路大震災に遭遇。東日本大震災で政府の復興会議の中心となり、同じ政治学者で旧知の蒲島郁夫熊本県知事に請われ熊本県立大学に移った途端に今度は熊本地震に直面した経験を持つ。

五百旗頭が日本記者クラブの講演で語った言葉が耳に残る。「東日本大震災は、日本の歴史で何に例えればいいか」との問いに「白村江の戦いかな。それほどの衝撃的なものだ」と即答した。白村江の戦いとは663年10月、日本・百済遺民と唐・新羅連合軍との朝鮮半島での戦い。日本は大敗北を喫し、それ以降、海外にはあまり目を向けず内向的な政策へと転換していく。

記者の〈透視眼〉で見ても、原発事故まで伴った10年前の大震災は、それほどの岐路を迫る歴史的出来事なのだ。

(K)

重要な記事

最新の記事

-

【農協研究会】行政との連携で都市型農業を推進 JAはだので現地視察(2)2026年2月26日

【農協研究会】行政との連携で都市型農業を推進 JAはだので現地視察(2)2026年2月26日 -

審査員特別賞 JAさくらんぼひがしね 奥山祐介さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月26日

審査員特別賞 JAさくらんぼひがしね 奥山祐介さん 第10回JA営農指導実践全国大会2026年2月26日 -

樹液と戦前昭和の子ども【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第378回2026年2月26日

樹液と戦前昭和の子ども【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第378回2026年2月26日 -

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】20~30万トンの脱脂粉乳の「過剰」で右往左往する愚から卒業しよう2026年2月26日

【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】20~30万トンの脱脂粉乳の「過剰」で右往左往する愚から卒業しよう2026年2月26日 -

群馬県が誇るフルーツトマト「ブリックスナイン」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日

群馬県が誇るフルーツトマト「ブリックスナイン」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日 -

安川電機と共同開発「キュウリ作業ロボット」ゆめファーム全農SAGAで稼働開始 JA全農2026年2月26日

安川電機と共同開発「キュウリ作業ロボット」ゆめファーム全農SAGAで稼働開始 JA全農2026年2月26日 -

「とちあいか」「とちぎ和牛」など栃木県の対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日

「とちあいか」「とちぎ和牛」など栃木県の対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月26日 -

自動走行で精密散布 農業用無人車「R100」「R200」販売開始 バイエル2026年2月26日

自動走行で精密散布 農業用無人車「R100」「R200」販売開始 バイエル2026年2月26日 -

植物の精細胞における目的遺伝子の自由な発現に成功 横浜市立大学2026年2月26日

植物の精細胞における目的遺伝子の自由な発現に成功 横浜市立大学2026年2月26日 -

最高金賞は異例の3品種「食べチョク全国みかん・柑橘グランプリ2026」結果発表2026年2月26日

最高金賞は異例の3品種「食べチョク全国みかん・柑橘グランプリ2026」結果発表2026年2月26日 -

観光果樹園検索アプリ「KAJUAL」最盛期のいちご追加 茨城県常陸太田市2026年2月26日

観光果樹園検索アプリ「KAJUAL」最盛期のいちご追加 茨城県常陸太田市2026年2月26日 -

キプロスからの偶蹄類由来製品等 輸入を一時停止 農水省2026年2月26日

キプロスからの偶蹄類由来製品等 輸入を一時停止 農水省2026年2月26日 -

農業分野の人手不足解消へ 鹿児島県肝付町と包括連携協定を締結 タイミー2026年2月26日

農業分野の人手不足解消へ 鹿児島県肝付町と包括連携協定を締結 タイミー2026年2月26日 -

動物と人間がともに暮らす地球環境 大人の動物園の楽しみ方 パルシステム連合会2026年2月26日

動物と人間がともに暮らす地球環境 大人の動物園の楽しみ方 パルシステム連合会2026年2月26日 -

土曜夜の相談会「北海道DE農業体験&就農相談会」東京・有楽町で開催2026年2月26日

土曜夜の相談会「北海道DE農業体験&就農相談会」東京・有楽町で開催2026年2月26日 -

店舗、宅配ともに前年超え 1月度供給高速報 日本生協連2026年2月26日

店舗、宅配ともに前年超え 1月度供給高速報 日本生協連2026年2月26日 -

中古トラックをEV化 グループ初のEVトラック導入で記念式開催 生活クラブ2026年2月26日

中古トラックをEV化 グループ初のEVトラック導入で記念式開催 生活クラブ2026年2月26日 -

早春に彩り アネモネ「ポルト チョコレート」新発売 サカタのタネ2026年2月26日

早春に彩り アネモネ「ポルト チョコレート」新発売 サカタのタネ2026年2月26日 -

生活クラブ生協のお店「デポー越谷」オープン4周年記念イベント開催2026年2月26日

生活クラブ生協のお店「デポー越谷」オープン4周年記念イベント開催2026年2月26日 -

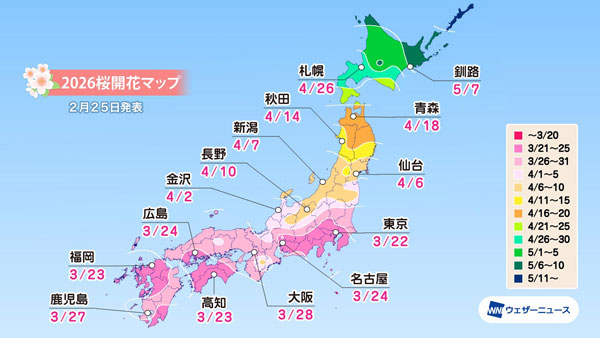

桜開花は3月22日東京から 西・東日本は平年並、北日本で早い予想 ウェザーニューズ2026年2月26日

桜開花は3月22日東京から 西・東日本は平年並、北日本で早い予想 ウェザーニューズ2026年2月26日