【地域を診る】地域の未来をつくる投資とは 公共性のチェック必要 京都橘大学教授 岡田知弘氏2025年2月19日

今地域に何が起きているのかを探るシリーズ。京都橘大学教授の岡田知弘氏が解説する。今回は「地域の未来をつくる投資とは」として公共的な投資の課題を探った。

京都橘大学教授 岡田知弘氏

日米の新政権トップによる初の首脳会談が行われた。その議題のひとつである日本製鉄によるUSスチールの「買収」問題について、玉虫色の「合意」がなされた。トランプ大統領は「投資」としてなら認めるとし、石破茂首相も「買収ではなく投資」だと応えたうえ、さらに対米投資を1兆ドル規模に増やすと会見で述べた。

投資と買収というのは、経済学の常識で考えると、二項対立の概念ではない。投資の方が広い概念であり、そのひとつとして買収もあれば、石破首相もほのめかした技術供与もある。国際的取引では、子会社化して親会社が経営権をもつのが直接投資であり、株式などの配当金目的にしたものが間接投資である。どちらのトップも「国益」を背負っているので、玉虫色になったといえる。

ここで、考えてみたいのが「投資」という社会的行為である。資本主義社会においては、利潤を目的にまとまったお金を投下することが「投資」である。個人や企業を問わず、お金を投下する場合には、ただ消費するだけでお金が戻ってこないやり方と、あとで利潤のようなリターンがあるやり方がある。後者が投資であり、株主や企業だけが行っているわけではなく、どの地域にもある農家、農業法人、民間企業、公的企業、協同組合、そして地方自治体も、毎年そのような投資活動をしている。公共の場合は非営利ではあるが。それによって、地域経済や地域社会が維持され、持続可能なものとなる。この力を、私は地域内再投資力と呼んでいる。持続性を実現するには、単にお金の金額が多ければいいということにはならない。投資先の経営や商品、サービスの質が最も重要な要素となる。

さて、1月の国会で、石破首相の施政方針演説があった。そこで首相が強調したのは、「地方創生2・0」を「令和の日本列島改造」として推進することであった。「日本列島改造」は言うまでもなく田中角栄氏が首相の座についたときのキャッチフレーズである。新幹線や高速道路などの大規模公共投資を列島全体に押し広げ、地方に大規模工業団地を建設しようとした。しかし、ほどなくオイルショックとロッキード事件によって政権は崩壊し、開発は止まり、環境を大切にする三全総の時代に移る。

さすがに角栄時代のインフラ投資の焼き直しはご免であるが、今回は「新時代のインフラ整備」を図るとして、GX(グリーントランスフォーメーション)とDX(デジタルトランスフォーメーション)を支える基盤に投資を集中するという。GXでは原子力発電や大型の再生可能エネルギー等の「脱炭素電源の整備と新たな産業団地」になんと150兆円超、さらにDX関連では、AI、データセンター、半導体工場などの整備に50兆円の投資を引き出すという。これで「地方創生」なるものができるのだろうか。

すでに原発だけでなく、メガソーラーや大風力発電所が引き起こす環境問題や地域経済への波及効果のなさは明白になっている。また、半導体工場として国が経済安保法によって指定した熊本や千歳の単独工場に10兆円近くの国ぐるみの投資が約束されている。これらの子会社の本社は、東京や台湾であり、そこで生産された半導体は軍事機密品なので地元中小企業との取引はなく地域波及効果は期待できない。しかも、熊本では水問題や地価高騰、賃金高騰の問題があり、地域農業だけでなく、商工業の持続可能性も奪っている。投資を考えるとき、そのリターンとリスクがどのようになるかをしっかりチェックする必要があるということだ。

では、施政方針演説で、農業については、どのように述べているのか。ここでは、従来通り、農林水産業と食品産業の「徹底的な高付加価値化」を掲げ、「もうかる産業」となるようスマート化、大区画化などの基盤を整備し、米を世界に輸出するプロジェクトの推進、安定的な輸出入と備蓄の確保によって食料安全保障をめざすという。

その直後に、農水省は、2024年の農林水産物・食品の輸出額が、過去最高の1兆5000億円に達したと報じた。しかし、貿易は、輸出だけでなく、輸入からもなる。統計は違うが、昨年12月に発表された貿易統計によると2023年の食品を除く農林水産物の輸出額は1兆3000億円でうち農産物が9000億円であった。これに対して、輸入額は12兆8000億円でうち農産物は9兆円であった。圧倒的に入超構造であり、だからこそ米不足や食料品価格の高騰や品薄問題が広がったのである。

農村経済を担うのは輸出志向の農家や農業法人だけではない。兼業農家も含む様々な地域内再投資力の主体の力量を総合的につけていかなければ、食料安全保障など絵にかいた餅であろう。さらに、防災に力を入れるというなら、国内の農林水産業の持続性の確保と、地域内流通の支援こそ、もっとも重要な公共的な投資の課題ではないのだろうか。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

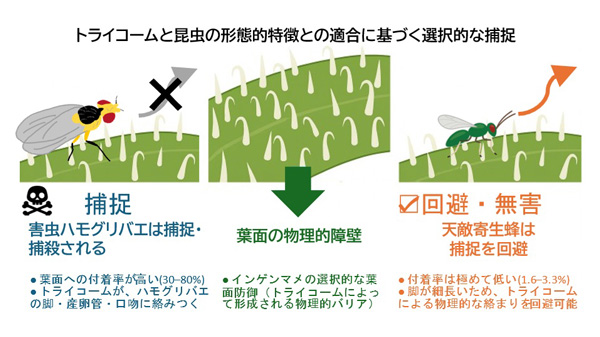

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日