【農林中金の赤字見込み5000億・1兆超増資問題】迫られる農協ビジネスモデルの転換 横浜国大名誉教授 田代洋一氏2024年6月3日

農林中央金庫は5月22日の決算記者会見で米国の金利上昇で保有する米国債などの評価損が膨らみ、今期は5000億円の赤字となる見込みであることや会員に資本増強を求めて協議していることを明らかにした。この問題をJAはどう受け止めるべきか。田代洋一氏は中金からの奨励金などへの依存する農協のビジネスモデルから営農経済事業を強化する姿へと転換するなど、「わがJA」を考えるときだと提起する。

中金の赤字化と増資

5月23日の一般紙朝刊は、農林中金が2025年3月期に純損益5千億円の赤字、それに対し1.2兆円の資本増強を行うと報じた。1行のみについての報道は珍しいが、メガバンク等の好調のなかでニュース性をおび、かつ影響大とみられたのだう。

赤字の原因は、米国の金利引き上げにより、中金の運用資産の2割以上を占める米国債等の時価評価が下落して多大の含み損を生じ、それを買い替えるために、赤字として表に出したことによる。

これに伴い中金は1.2兆円の資本増強を計画している。内訳は永久劣後ローン7千億円を償還し、それを会員(県信連、JA等)からの同額の後配出資に切り替え、併せて新たに5千億円の期限付き劣後ローンを調達する。

なお、金融庁は、中金の自己資本比率は16.4%で、十分な自己資本を有していると国会答弁している。

この道はいつかきた道?

第1回目は住専問題。農協系統は住専融資にのめりこみ、その破綻から95年度決算で24県信連が赤字化し、中金も初の赤字になった。以降、中金は国際分散投資に傾斜していき、次の危機を招くことになった。

すなわち第2回目は2008年のサブプライム危機。農林中金は、サブプライムローン(低所得層向け住宅ローン)を含むCDO(債務担保証券)の焦げ付きから09年3月期決算で2兆円前後の損失を出し、信連や単協の約1.9兆円の劣後ローンを出資金に切り替え要請し、自己資本を確保して国有化を逃れた。

あわや第3回目が2010年代末。世界のCLO(ローン担保証券、信用力の弱い企業向け融資を束ねて証券化したもの)のうち1割を日本の金融機関が有し、そのトップが中金で、2020年3月期決算で4千億円の評価損を出した(日経、2019年5月23日、朝日2020年6月3日)。

「いつか来た道」と今回はどこが違うか。ハイリスク・ハイリターンの運用リスクが金利リスクに変わった点だ。

ローンから出資へ

金利リスクが見通せなかったのか疑問が残るが、その前にJA等への影響をみておきたい。

第一は、劣後ローンの後配出資等へのつけかえの影響。まず誰に出資要請するのか。「具体策は信連などと協議して決める」(日農5月23日)そうだが、どの信連まで及ぶのかが焦点だ。県信連の無い県も増え、県信連も超低金利下で苦しんでいる。信連の一部となれば、貯金額の多い愛知、神奈川、兵庫、大阪、埼玉、東京等の大都市圏がまず考えられる。

次の問題は信連どまりか、信連もまたJAに出資要請するのか、だ。JAまで出資要請が波及するとすれば、その影響を考える必要がある。

系統内出資の単協への配当率は2013年以降は1.3%程度と相対的に高く、その限りで、ローンの出資への切り替えが「損」になるわけではない。問題はJAの財務体質への影響である。

出資配当は損益計算書では、事業外収益とされ、事業利益には算入されない。ローンの出資金への切り替えは、信用事業利益の事業外収益への付け替えになる。ところが事業外収益は、JAが長期計画等を策定するにあたってはあまり視野に入れられず、経常利益を押し上げることで自己資本比率の引き上げに貢献するものと位置付けられる程度である。

図1によると、事業外純収益(事業外利益-費用、系統出資配当が主)は2010年代以降、増加傾向にあり、今や事業利益の半分に相当し、経常利益の1/3に達する。このように事業外収益の比重が増していくと、単協は「オーナーズ・ソサェティ」(出資協同組合)的体質を強めることになり、事業を通じて組合員に貢献すべき農協がそれでいいのかが問われる。

注:『総合農協統計表』による。

なお、バーゼルⅢでは、ダブルギアリング(金融機関の金融機関への出資)は自己資本に算入できないが、協同組合の上部機関への出資は今のところその例外となっている。また劣後ローンの自己資本算入も段階的に不算入とされている。これらの国際規制が今後どうなるかによって、農協金融の基盤が揺らぐことになる。

赤字化に伴い出資配当がどうなるかも問題だ。フツーの会社だと赤字なら配当ゼロだ。そこでサブプライム危機時の2009年度の総合農協への出資配当をみると、前年度の21%減ではあるがゼロではなく、2011年には回復している(総合農協統計表)。その点は図1の事業外純収益でも確認される。そもそも配当をゼロにしながら新たな出資要請もないだろう。

奨励金への影響

第二の影響は、奨励金がどうなるかだ。既に中金は2019年より4年かけて奨励金水準を2/3に引き下げる方針を実施しており、JAは信用事業の利益減から事業利益減に見舞われ、新たな早期警戒制度下での成行きシミュレーション結果は厳しく、支店統廃合等のリストラに追い込まれている。短時間のうちに奨励金にさらに手をつければ信義違反だろう。

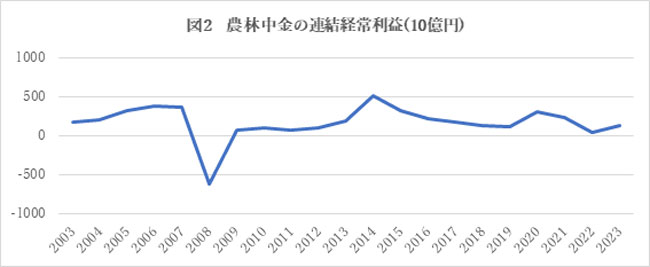

問題はより長期の見通しである。図2の農林中金の経常利益をみると、前述のサブプライム危機で赤字に陥り、その後は回復したものの、2015年からは低落傾向にある。つまり中金の経常利益は、二度の赤字も含めて長期低落傾向にあり、それに伴い奨励金も減額されていくとみるべきだろう。

農協ビジネスモデルの改革に向けて

「この道」に話を戻す。なぜ中金はハイリスク、ハイリターンの海外運用に走ったのか。今回の米国の金利引き上げも、コロナ・財政インフレ(コロナ対策としての厖大な財政支出が背景)下で、本当に見通せなかったのか。多数のエコノミストを擁する中金のやることとして疑問が残る。5千億円の赤字も、含み損をこの時点で処理する決断をしなければ先延ばしもあり得た。にもかかわらずそうしたのは、5千億円をかけての農協金融のあり方への警鐘ではないか。

戦後農協の制度化にあたってもGHQや大蔵省の信用事業分離論があったものの、結局は信用事業を有する「総合農協」として再出発した。ただし、1950年財務処理基準により単協は余裕金の2/3以上、信連は1/2以上を上級機関に預入するものとされた。単協、信連が自ら運用するリスクを制度的に制限したわけだ。こうして総合農協は預け金に対する奨励金に依存する信用事業依存型・上部機関依存型ビジネスモデルになった。

農協貯金の運用責任を一手に負った農林中金は、できるだけ多くの運用利益を上げて信連→単協に還元する責任を負った。また奨励金利が高ければ貯金も集まり安い。結果、2024年3月期の中金のJAグループからの調達費用は、奨励金を中心に2,600億円、配当利子も含めれば3千億円にのぼる。そして単協の信用事業利益の4割が中金からの奨励金だ(以上、日経5月30、31日)。

このような「わたし集める人、あんた運用する人」という、貯蓄銀行・投資銀行併せて一本の農協金融の構造を、いよいよ改めねばならなくなったのが今回の事態だ。

そのためには、まず単協の信用事業(奨励金)依存度を減らすビジネスモデル改革が不可欠だ。その方向は、農産物の生産・販売額を増やすことに尽き、そのためにはマン・パワーの増投が必要だ。

その点で気になるのは図1の営農指導事業赤字額の減少である。営農指導の「赤字の減少」とは、それだけ営農指導事業におカネをかけなくなったということだ。赤字減は、コロナによる営農指導事業の不活性化もあろうが、農協「自己改革」が、営農指導事業の縮小に手を付け始めている可能性が懸念される。

図1で今一つ気づくことは、前述の事業外純収益が営農指導事業赤字額の85~90%に相当するまでになっている点だ。つまりJAは事業外の収益で、(収益事業でないという意味で)事業外の営農指導部門の赤字をカバーしていることになる。奇想天外かもしれないが、これが「数字からみた総合農協の姿」だ。とすればそれを逆手にとって、事業外純収益の全てをつぎ込む覚悟で営農指導事業のコスト削減をくい止め、農産物販売額の増大につなげていく必要がある(農業事業黒字の産地農協の事業外純収益/営農指導赤字額は低い)。

折からJAは総(代)会シーズンに入る。「我がJAにどんな影響があるのか」、「我がJAはいかに対処するのか」を質問し、しっかり議論してほしい。

重要な記事

最新の記事

-

外食産業の海外展開に関するセミナー開催 農水省2026年1月19日

外食産業の海外展開に関するセミナー開催 農水省2026年1月19日 -

食品産業の海外展開へ 人材育成・発掘に関する情報交換会を開催 農水省2026年1月19日

食品産業の海外展開へ 人材育成・発掘に関する情報交換会を開催 農水省2026年1月19日 -

JAタウン「お肉の宅配 肉市場」リニューアルオープン「黒毛和牛肉味噌」が当たるキャンペーン開催中2026年1月19日

JAタウン「お肉の宅配 肉市場」リニューアルオープン「黒毛和牛肉味噌」が当たるキャンペーン開催中2026年1月19日 -

JA愛知みなみ「MINAMI Flower Days」30日から横浜・象の鼻テラスで開催2026年1月19日

JA愛知みなみ「MINAMI Flower Days」30日から横浜・象の鼻テラスで開催2026年1月19日 -

舞鶴の京野菜「佐波賀だいこん」出荷開始 JA京都にのくに直売所などで販売2026年1月19日

舞鶴の京野菜「佐波賀だいこん」出荷開始 JA京都にのくに直売所などで販売2026年1月19日 -

「三ヶ日みかん」生産者が東京・新宿駅で試食イベント開催 JAみっかび2026年1月19日

「三ヶ日みかん」生産者が東京・新宿駅で試食イベント開催 JAみっかび2026年1月19日 -

衆院選の争点は「戦争か平和か」【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月19日

衆院選の争点は「戦争か平和か」【森島 賢・正義派の農政論】2026年1月19日 -

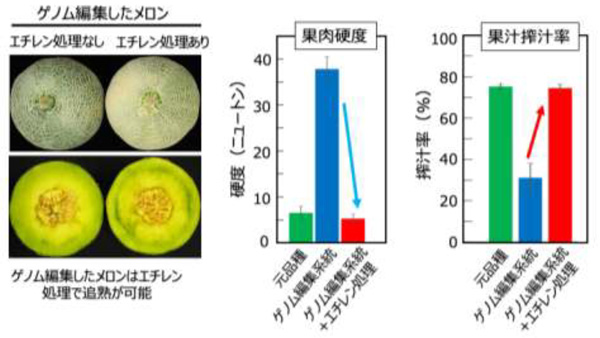

ゲノム編集で長持ちメロン誕生 廃棄リスクの低減と海外輸出にも期待 農研機構2026年1月19日

ゲノム編集で長持ちメロン誕生 廃棄リスクの低減と海外輸出にも期待 農研機構2026年1月19日 -

【消費者の目・花ちゃん】等級基準分かりやすく2026年1月19日

【消費者の目・花ちゃん】等級基準分かりやすく2026年1月19日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(1)2026年1月19日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(1)2026年1月19日 -

腸内細菌研究に基づくポリアミン産生技術を活用「ポリアミンがふえるサプリ」新発売 協同乳業2026年1月19日

腸内細菌研究に基づくポリアミン産生技術を活用「ポリアミンがふえるサプリ」新発売 協同乳業2026年1月19日 -

いつまでもあると思うな米と田んぼ『いま知りたい お米と農家の話』発刊 農文協2026年1月19日

いつまでもあると思うな米と田んぼ『いま知りたい お米と農家の話』発刊 農文協2026年1月19日 -

日本一のシソ産地・愛知県と「シソ病害虫AI画像診断技術」開発 ミライ菜園2026年1月19日

日本一のシソ産地・愛知県と「シソ病害虫AI画像診断技術」開発 ミライ菜園2026年1月19日 -

高糖度トマトを容易に栽培 エッジAI型の萎れ灌水制御に成功 静岡大学2026年1月19日

高糖度トマトを容易に栽培 エッジAI型の萎れ灌水制御に成功 静岡大学2026年1月19日 -

熊本県錦町の特産品を期間限定販売 新宿駅「ルミネアグリマルシェ」に出店2026年1月19日

熊本県錦町の特産品を期間限定販売 新宿駅「ルミネアグリマルシェ」に出店2026年1月19日 -

物価高だからこそ目利きに「いちご」テーマにフルーツ教室開催 青木フルーツ2026年1月19日

物価高だからこそ目利きに「いちご」テーマにフルーツ教室開催 青木フルーツ2026年1月19日 -

畜産糞尿の95.85%減容に成功 畜産経営を圧迫する糞尿処理の課題に挑む技術を実証 デザミス2026年1月19日

畜産糞尿の95.85%減容に成功 畜産経営を圧迫する糞尿処理の課題に挑む技術を実証 デザミス2026年1月19日 -

全てハート形「250%の愛にまみれるハッピーターン」新発売 亀田製菓2026年1月19日

全てハート形「250%の愛にまみれるハッピーターン」新発売 亀田製菓2026年1月19日 -

今年いちばん「うまい米」第12回「お米番付」最優秀賞など発表八代目儀兵衛2026年1月19日

今年いちばん「うまい米」第12回「お米番付」最優秀賞など発表八代目儀兵衛2026年1月19日 -

まるまるひがしにほん青森県三戸町「さんのへマルシェ」開催 さいたま市2026年1月19日

まるまるひがしにほん青森県三戸町「さんのへマルシェ」開催 さいたま市2026年1月19日