【全中26年度畜酪政策提案】重点に生産基盤強化、生乳需給安定対策も2025年11月25日

2026年度の畜産・酪農対策に関するJAグループ政策提案は、生産基盤と需給対策に重点を置いた。飼料など生産コストが高止まりする中で、持続可能な畜酪経営への支援拡充を要求。基本農政確立全国大会でも重点項目に据えた。(農政ジャーナリスト・伊本克宜)

JAグループの基本農政確立全国大会で畜酪需給対策強化にも言及した森山裕自民党農林最高幹部(前幹事長)(11月10日、東京都千代田区麹町で)

JAグループの基本農政確立全国大会で畜酪需給対策強化にも言及した森山裕自民党農林最高幹部(前幹事長)(11月10日、東京都千代田区麹町で)

■食料安保の柱、持続可能な畜酪支援

JAグループが持続可能な畜酪支援を求めるのは、部門別の農業生産額で約4割を占め、食料安全保障の柱となっているためだ。

耕畜連携を通じ、耕種部門、特に水田農業との連携も欠かせない。条件不利地の中山間地では畜産+水田などの複合経営が現実的な所得確保策ともなっている。一方で畜酪の離農、戸数減が加速している。放置すれば、地域農業の地盤沈下に直結しかねない。

◎JAグループ畜酪政策提案重点

・新酪肉近の実現・実効性確保

・農業構造転換集中期間中の施策実施

・生乳、食肉の需給対策の強化

・適正な価格形成と国民理解促進

・生産コスト高止まりの中で万全な経営安定対策の措置

・離農加速の中で生産基盤対策の継続・強化

・過度の輸入依存から脱し飼料自給率向上対策

・流通対策、輸入拡大対策

■新酪肉近初年度の"試金石"

今後の畜酪対策で注目されるのは、今春策定の2030年度目標の新酪肉近初年度で、計画の実現、実効性確保の"試金石"となるためだ。

新酪肉近では、生産基盤の維持・強化を進め、地域の特性に応じた経営形態・規模での持続可能な畜酪経営の確立に向け、着実な実践を後押ししていく必要がある。

■需要低迷の脱粉、牛肉の支援

持続可能な畜酪経営確立のために当面の課題は需給対策の強化だ。特に畜酪は需要低迷時に厳しい事態に追い込まれる。「出口」対策である需要拡大は、経営安定の大前提となる。

JAグループは、11月10日の基本農政確立全国大会でも畜酪の需給対策強化を柱の一つに据えた。要請に対し自民党農林最高幹部の森山裕・前幹事長は「畜酪の需給対策は国内農業の安定にとっても極めて重要な課題だ」と強調した。自民党畜酪対策委員会でも、特に国産牛乳・乳製品の需要拡大の取り組みなどで酪農・乳業団体、大手乳業、地域、小売店などの状況を意見聴取し、今後の政策に反映させる意向だ。

畜酪需要拡大の予算関連では、2024年度補正で「国産牛乳乳製品需要拡大・競争力強化対策事業」103億円、「和牛肉需要拡大緊急対策」に170億円が措置された。需要対策で、特に脱粉過剰在庫がこのままでは25年度末でコロナ禍水準に次ぐ8万トン超に積み上がりかねない。和牛肉は政治的配慮もあり緊急対策として170億円と一挙に3倍以上に増えた経過があり、今後の支援水準がどうなるかが注目されている。

加えて、国際情勢も新たな懸念材料だ。高市早苗首相の「台湾有事」に関連した国会答弁で、日中関係が悪化しており、中国からの訪日客の減少やインバウンド需要への悪影響も想定される事態だ。

■構造転換集中期間で畜酪施設対策

持続可能な国内農業を進め食料安保構築へ2030年度までの農業構造転換集中期間の大きな目玉は老朽化した共同利用施設、農業関連施設の更新、機能高度化だ。

共同利用施設では一般に耕種部門のカントリーエレベーター、ライスセンター、青果物集出荷施設などが挙げられるが、畜酪関連も全国規模での更新を迫られているのが実態だ。

具体的には、産地における畜酪生産基盤の抜本的強化を図るため、食肉処理施設、乳業基幹施設、飼料関連のレンダリング施設、家畜市場、飼料関連施設の再編・整備。さらには付帯施設・機械の導入・補改修・機能強化へ補助時率引き上げや、施設再編を促す地方財政措置を含め、思い切った対策の実効が問われる。

■「一丁目一番地」生産・経営基盤の強化

持続可能な畜酪確立へ最大の課題は、加速する離農にどう歯止めをかけるのか。その大前提、「一丁目一番地」は生産・経営基盤の強化だ。

不十分な需給セーフティーネット再構築による経営安定対策の強化に加え、生産面での改善も欠かせない。12月下旬決定の26年度畜酪対策でも大きな争点となる畜産クラスター事業の拡充も問われる。

さらに家畜改良面では、優良繁殖雌牛更新加速化事業やコスト低下、経営安定にもつながる乳用牛の長命連産性向上、異常気象を踏まえた家畜の暑熱対策支援継続。新酪肉近を合わせ示された家畜改良増殖目標をもとに家畜改良の着実な実施が必要だ。

和牛特有の脂肪交雑の強みを生かした輸出拡大な国内の多様な消費者ニーズに応じた新たな牛肉生産の取り組みも進める。高コストを招く、いわゆるサシ偏重への是正も含む。このため、家畜改良事業団などによる脂肪酸組成の新たな価値観に着目した改良推進や肉用牛の短期肥育・出荷月齢の早期化と再生産可能な価格実現に向けた生産技術の普及・定着、流通業者、消費者の理解醸成などへの支援拡充も求めた。

■地域計画踏まえ自給飼料増産

今後10年の担い手確保、農地有効利用を柱とした地域農業の青写真、地域計画をさらに実効性を上げ、耕種部門の生産性向上やコスト低下と合わせ、自給飼料基盤の強化を進める必要がある。

新酪肉近における飼料作物の生産目標数量は、現状(2023年度)の88万ha(336万TDN=可消化養分総量)から2030年度目標101万ha(409万TDN)と、100万haの大台を目指す。

ただ、新酪肉近の欠陥の一つは、日本農業の"アキレス腱"とされる、あまりに過度な輸入飼料依存に立脚した加工型畜産からの抜本的な転換の道筋を示せなかったことだ。飼料自給率は現状の27%から30年度目標で28%と、わずか1ポイントしか改善しない。トウモロコシなど濃厚飼料の国産振興が希薄なためだ。

代替策として、スケールメリットが生かせる青刈りトウモロコシ振興で良質粗飼料確保を前面に出したが、子実用トウモロコシなど濃厚飼料自給率をどう引き上げるかを考えなければ、いつまでたっても国内畜酪は、輸入飼料の価格変動で経営が左右される脆弱な体質を脱皮できない。ここは、地域計画を今一度ブラッシュアップして、自給飼料も農地利用にしっかりと組み込んだ地域全体の耕畜連携の循環農業の確立への政策的支援が問われる。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日

シンとんぼ(177)食料・農業・農村基本計画(19)環境と調和のとれた食料システムの確立・多面的機能の発揮2026年1月24日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(94)マレイミド(求電子系)【防除学習帖】第333回2026年1月24日 -

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日

農薬の正しい使い方(67)光活性化による毒物の生成タイプの除草剤の作用機作【今さら聞けない営農情報】第333回2026年1月24日 -

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日

メルカート・リオナーレ【イタリア通信】2026年1月24日 -

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日

スーパーの米価 5kg4283円 前週比で16円上がる2026年1月23日 -

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日

【特殊報】Alternaria brassicicolaによるブロッコリー黒すす症状 県内で初めて確認 埼玉県2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】直播は水田農業の中核技術に 梅本雅氏(3)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】ドローン湛水直播で規模拡大も可能に ヤンマーアグリジャパン(4)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】技術革新と行政支援が課題 JA全農耕種総合対策部(5)2026年1月23日 -

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日

【JA全農 水稲直播栽培研究会】宮城県で増える乾田直播 県本部が核となり実証(6)2026年1月23日 -

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日

焼き芋ブームを食文化に 農協がブームの火付け役 茨城で焼き芋サミット2026年1月23日 -

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日

(470)設計思想の違い1(牛肉:ブラジルと豪州)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月23日 -

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日

鹿児島生まれの極上柑橘「鹿児島県産大将季フェア」23日から開催 JA全農2026年1月23日 -

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日

JA大井川(静岡県)と2月18日から協業開始 コメリ2026年1月23日 -

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日

長野県「職場いきいきアドバンスカンパニー(アドバンスプラス)」認証を取得 松山2026年1月23日 -

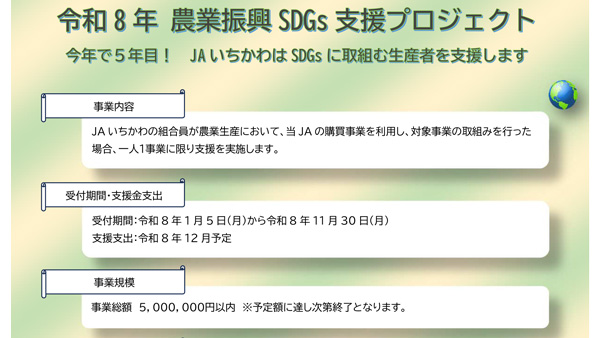

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日

令和8年農業振興SDGs支援プロジェクト JAいちかわ2026年1月23日 -

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日

クラリベイト「Top 100 グローバル・イノベーター 2026」受賞 住友化学2026年1月23日 -

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日

第2回「日本全国!ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」グランプリは「あきたと鶏めし」2026年1月23日 -

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日

静岡・東三河の食農産業関係者が集う「食農産業マッチング交流会」開催2026年1月23日 -

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日

スターバックス×霧島酒造「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」都城市に開業2026年1月23日