JAの活動:女性協70周年記念 花ひらく暮らしと地域

【花ひらく暮らしと地域―JA女性 四分の三世紀(7)】豊かさを求めて<番外編>映画余聞 大衆運動の一翼担う2021年10月14日

「国破れて山河あり」と言われた飢餓の夏から、コロナ禍を乗り越えて新しい時代に挑む今夏まで76年。その足どりを、「農といのちと暮らしと協同」の視点から、文芸アナリストの大金義昭氏がたどる。

■61年前の「感想文集」

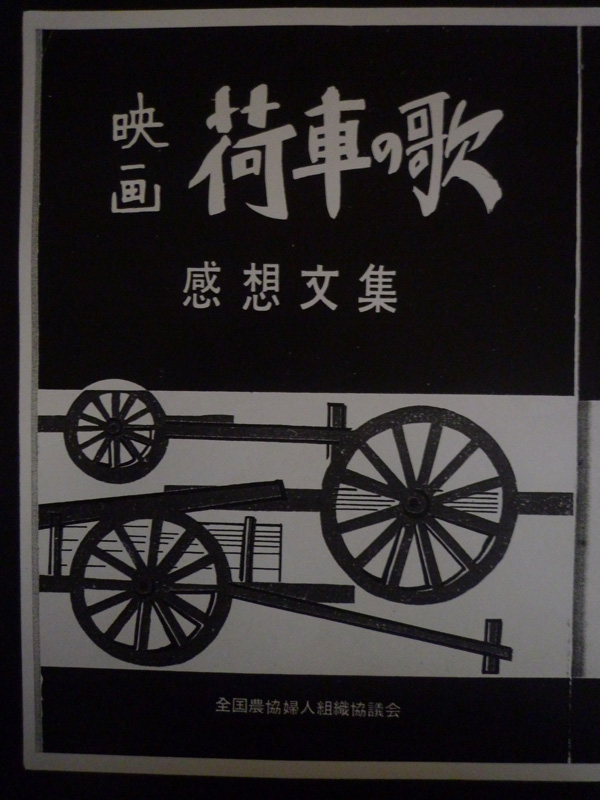

『全農婦協二十年史~農村婦人と農協婦人部の歩み』(昭和47〈1972〉年5月)の中で、迂闊(うかつ)にも見落としていた史料に気づいた。全農婦協が同35〈1960〉年3月に刊行した『映画〝荷車の歌〟感想文集』だ。

全国巡回上映で反響を呼んだ映画の感想文を募集したところ、586編の作品が集まり、優秀作5編と佳作25編を冊子に取りまとめたとあり、文集を「劇映画自主製作特別運動」の「記録運動」に位置づけている。

勢いある運動は、新しいアイデアや行動を生む。一つのアイデアが「追っかけ」アイデアを、さらに「上乗せ」アイデアを誘発する。文集もそんな勢いで発刊されたに違いない。

作品の選考には、「丸岡秀子全農婦協顧問、日高六郎東大助教授、伊藤昇朝日新聞論説委員、評論家古谷綱武氏、渡辺勘吉全中教育部長、神野全農婦協会長の六氏」が当たった。日高は、戦後の市民運動を牽引(けんいん)した「行動する社会学者」として知られる。

神野(ヒサコ・愛媛)は、市川つや(長野)・長谷川たか(愛知)に次ぐ第3代会長に就任。さらに2期目の市川つや・真庭はま(群馬)の後を継いで、昭和33(1958)年から同41(1966)年まで第6代会長を務め、延べ11年間、農協婦人部の礎を築くために奔走した。

その文集が、なかなか見つからない。ふと浮かんだのが、茨城県在住でひたちなか(常陸農協)の専務理事や瓜連町長などを歴任した先﨑千尋(まっさき・ちひろ)さんの書斎風景だった。案内されて訪ねた折りに垣間見た、整頓されて断崖のように書架を埋め尽くした農村資料の山だった。「あるいは」と問い合わせたら「コピーならある」と返答があり、郵送してくれた。

先﨑さんは、早逝した高城奈々子さんとの縁で原本を手に入れた。その原本は昨年、牧瀬暁子さんに献呈。牧瀬さんは、山代巴研究家で亡くなった牧原憲夫さんの夫人だ。「現物はやはり山代さんに近いところにあったほうがいい」ということだった。

牧瀬さんは、母親の菊枝さんを介して山代巴に知り合い、牧原さんと出逢った。知られる通り牧瀬菊枝は、戦後になって女性による生活記録運動を展開し、「聞き書き」を手法にした女性史を先駆的に発掘している。

生前の高城さんは全中職員として全農婦協事務局などを務め、親交のあった友人らの手で没後に遺作を集めた『婦人と農協』(日本経済評論社)が編まれている。元気なころの高城さんを偲(しの)び、文集にまつわる縁(えにし)に心打たれた。

■人が動き時代が動く

映画「荷車の歌」の自主製作が決まり、1人10円の資金カンパ運動や全国巡回上映が繰り広げられる昭和30年代半ばにかけて、時代はどのように動いていたか。

昭和30年代に入ると農村から都市へ移動する若者の心情を歌った「唄」が次々にヒットした。「別れの一本杉」「あれから十年たったかなァ」(春日八郎)「愛ちゃんはお嫁に」(鈴木美重子)「逢いたいなァあの人に」「東京だよおっ母さん」(島倉千代子)「お月さん今晩わ」(藤島桓夫)「リンゴ村から」「哀愁列車」「おさげと花と地蔵さんと」「夕焼けとんび」「赤い夕陽の故郷(ふるさと)」(三橋美智也)「南国土佐を後にして」(ペギー葉山)「僕は泣いちっち」(守屋浩)など、数え上げたらきりがない。

昭和35(1960)年には、西田佐知子の「アカシヤの雨が止(や)む時」(水木かおる作詞・藤原秀行作曲)が流行。「アカシヤの雨にうたれて このまま死んでしまいたい」というメロディーが、「60年安保闘争」の顛末(てんまつ)と重なった。

前年の同34(1959)年夏には、石炭から石油へのエネルギー転換政策のもと、三井鉱山で大規模な人員整理に端を発した三池闘争が始まり激化。「総資本対総労働の対決」と言われた争議と相俟(あいま)って、日米安保条約の改定阻止闘争が国会を取り巻く街頭行動に発展。翌年にかけて国内は「保革」の対立が渦巻いた。

「唄」にある「夜が明ける 日がのぼる」光景は、眠っていた大衆のエネルギーがマグマのように噴き出し、やがて急速に萎(しぼ)んでいく様相と二重映しになった。

「新安保条約」は、5月に政権与党が国会で単独採決を強行。三池闘争は8月の中労委斡旋(あっせん)案を受諾した労働組合の敗北に帰した。さらに10月には東京の日比谷公会堂で、右翼少年による浅沼稲次郎(日本社会党委員長)刺殺事件が突発し、衝撃が走った。

かくて、西田が歌った「唄」は、「冷たくなった わたしを見つけて」「涙を流してくれるでしょうか」という歌詞と共に若者の心に沁み透って広がった。

鬱屈(うっくつ)したそんな気分を掬(すく)い上げるように、同年11月には第一次池田内閣が「国民所得倍増計画」を決定。明けて昭和36(1961)年6月には、来るべき高度経済成長に対応し、農業の近代化を促す農業基本法がスタートする。この法律もまた、政権与党の強行採決によって成立している。

このように、物情騒然とした渦中で『映画″荷車の歌〟感想文集』は刊行された。全国巡回上映を中心に、1000万人を突破する観客を動員したと言われるこの特別運動は、平和を守り、社会変革を希求する大衆運動のうねりの中で繰り広げられた。

■「社会変革」求める声

感想文は、セキの境涯に寄せる共感や「息苦しくなるほどの憤懣(ふんまん)」「歯がゆさ」「腹立たしいもどかしさ」などに溢(あふ)れている。また「事なかれのグウタラな」茂市に象徴される男の「身勝手」「横暴」「エゴイズム」「ずるさ」「意気地なさ」などに怒り、「流した涙をたんなる映画の涙に」してはならないと自戒している。

「古臭い慣習と人間関係で明け暮れする」「家族制度の矛盾」に「あきらめて身を沈める」のではなく、「自由にのびのびと働ける農村」を実現するために、「逃げてばかりいないで体当たりするだけの勇気」や「私達がやらずに、誰がこのおくれた農村をたて直す?」といった自問自答も吐露している。

さらには「セキをよく理解し常に助言をしてくれた」近所の「心の友」ナツノ(水戸光子)のように、私たちには「みんなで力をあわせ、苦しみを分けあい、よろこびを共に」する仲間がいると認(したた)めている。

その仲間と活動するためにも「只一日一日を働くだけで新聞もロクロク読まない日々の連続であってはいけない」「婦人に参政権が与えられてから丸十年、もうそろそろ政治の面にも関心を持ち」社会の動きを「知らなくては」と唱えている。

このような一連の作品に、選者の日高六郎は「労苦をいとわない女性が、女性の上におしかぶさっている労苦を、なんとか軽くし、はねのけていかなければならないという、そのむずかしさ」を「どうしたらいいのか」グループで「話しあって」と呼びかけた。

一方、丸岡秀子は(1)映画で何を見、感じたか(2)生活に密着して考え、問題意識を発展させているか(3)"友だち"の必要、グループ的方法で打開することを感想の中にとり入れているか、を自らの審査基準にしたと明かした。

古谷綱武は辛口に「感想がセキの人間論だけに密着し」「その背後にある『家』のしくみ」が人間をどのようにゆがめていったか「やや視野をひろげての掘りさげ」がもの足りないと指摘。神野ヒサコは「部落の話しあいは大いに意義があり」「農村婦人が幸せになるための協同活動も、この何でもいえる話しあいの場から、成長していく」と励ました。

■「怒りと優しさ」力に

一本の劇映画が、こうした論議を呼ぶ。企画段階では、「今さら農村の因習や女性の苦労を映画で再現されても嬉しくはない」という反対論が強かったが、すべてを一任されて監督を務めた山本薩夫は、『私の映画人生』(昭和59〈1984〉年2月・新日本出版社)で完成試写会の模様を次のように記している。

私は、仕事に入る前に相当反対もあったことであり、農村婦人たちの反応が気がかりであった。だが、映画の幕が開くと、みんな熱心に鑑賞しはじめた。冬の農村作業の場面などが出てくると拍手が湧いた。みんな自分自身が映画の登場人物になりきっているようであった。映画の半ばを過ぎ、三國連太郎の演じた茂市という人物に妾ができると、

「このばか野郎!」

「このくそじじい!」

と声がかかった。

試写を見ていた三國連太郎は、自分が攻撃を受けているようで居たたまれなくなり、会場を抜け出してしまった。私の心配は杞憂であった。

その三國は後に「今も九段会館の前を通ると当時を思い出します」と語った。「あの会館は戦争中は偕行社(かいこうしゃ)で軍人会館でしたか。女性を悲しませてきた軍の施設で『荷車の歌』のような内容の映画の出発点になった、というのは、戦後の大きな転換期を感じさせましたね」と振り返っている。(『農業協同組合新聞』平成14〈2002〉年1月23日号)

セキを演じた望月優子にとっても格別の映画になった。「フィルムと一緒に、私も方々の農村へ旅行をし、農村婦人と膝を交えていろいろと語り合う機会に恵まれた」と自著『生きて 生きて 生きて』(昭和44〈1969〉年5月・集団形星)で述べ、こう続けている。

映画と一緒に農村を歩いているうちに、私はいつのまにか、日本中の女性の中で、一番親しくて、尊敬出来る相手は、農村夫人(ママ)であるという風に考えるようになっていたのです。

さて、現在はどうか。

◇

蝉の声が、いつの間にか虫の音に変わっている。

(文芸アナリスト・大金義昭)

重要な記事

最新の記事

-

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日

兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日 -

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日

持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日 -

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日

5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日 -

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日 -

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日 -

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日 -

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日 -

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日

本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日 -

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日 -

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日 -

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日 -

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日 -

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日 -

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日 -

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日 -

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日 -

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日 -

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日 -

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日