JAの活動:農協改革を乗り越えて -農業協同組合に生きる 明日への挑戦―

【対談・命と暮らしを守る『協同組合』は一体-JAに期待する】加藤好一生活クラブ会長・鈴木宣弘東大教授(前半)2017年11月7日

政府が主導してきた「農協改革」は漁協、森林組合にも及び協同組合全体を標的にしていることが明らかになってきた。よりよい協同組合のための自己改革はもちろん重要だが、政策の真の狙いを正面から認識しなければならない。対談では対岸の火事などと考え違いすることなく、協同組合の骨太の連携を作り出し地域を守ることが求められていることが強調された。

◆分断策に乗らない

鈴木 加藤会長は「農協改革」をはじめとするこの間の政策の本質をどう捉えていますか。

加藤 農協改革はもちろん問題ですが、いろいろな話が一気に出てきたことを問題にしなければなりません。TPPと農協改革は一体でした。

それとともに、私が感じてきたことは消費者とは何者かということです。私に対し、生協なんだから消費者の立場で発言してくれという注文が時にあるのですが、消費者といってもさまざまです。

たとえば私たちは長年、飼料用米の取り組みを進めてきましたが、ここにきて全国的な取り組みが進み下落していた主食用米の価格が一定程度回復してきました。ところが、米の価格が上がり消費者の利益にはならないという報道もある。

しかし、われわれは生産者とともに持続的な生産・消費の関係を作っていこうという立場の消費者ですから、報道される消費者とはまるっきりずれているわけです。

(写真)加藤好一・生活クラブ連合会会長(左)と鈴木宣弘東京大学教授

(写真)加藤好一・生活クラブ連合会会長(左)と鈴木宣弘東京大学教授

鈴木 食料について消費者は安いほうがいい、生産者は高いほうがいいという図式を描き、生産者と消費者、あるいは農協と生協が対立しているかのように報道し分断する。しかし、実はこれは協同組合全体に対する一体的な攻撃ではないか。

なぜかといえば、結局、儲けられる余地が減ってきた経済のなかで、さらに目先の自己利益を追求しようとする、今だけ金だけ自分だけの「3だけ主義」のみなさんにとって、JAが地域農業を振興して農家の所得向上と安全な食を提供し、それによって金融、共済も含めて地域全体を支える事業をやっていることや、そうした産地と提携した共同購入で消費者の安全、安心な食を支えている生協の事業は障害物でしかないからです。

それを岩盤規制だ、既得権益だと悪者に仕立て上げ、農協と生協、生産者と消費者で利害が対立するかのように分断して協同組合そのものを崩していく。それにとどめを刺そうという動きが強まってきている。そう思うのは今、森林組合と漁協が次の標的に挙げられているからです。農水省も体制を整え人事では自分を脅かすような次官候補ははずしました。

加藤 世界では新自由主義の暴走をどう制御するのかが問題になっていて協同組合は注目されています。国連が一昨年定めた持続可能な開発目標(SDGs)の実現に協同組合の存在が期待されている。またユネスコは協同組合を無形文化遺産に登録しました。にもかかわらずなぜこの国はこうなってしまうのか、そこを糾したい思いです。

◆「1%」が動かす構造

鈴木 これは通商交渉でもそうです。TPPについてはアメリカでも日本でも市民が反対し、アメリカ政府はこれはだめだと離脱した。しかし、日本はTPP11を推進している。なぜ、このように一般市民の評価と政治がかい離するのか。

実はトランプ大統領がTPP反対でも共和党議員は今でも賛成です。アメリカでは国民の78%がTPP反対だと言っていますが、共和党の大物、ハッチ上院議員は製薬メーカーから多額の献金をもらっています。だから薬を必要とする人がたとえ死んでも新薬のデータ保護期間を20年に延ばして儲けさせるルールをつくりたい。それがまさにTPPです。

日本でも加計学園問題に象徴されるように、一部の政治家と結びついている友だち企業や事業体の利益になるように政治がうまくルールをつくればいいということです。市民の評価がどうあれ、邪魔なものはつぶす。99%が支持しても政治は1%のために行われているということです。その1%と一部メディアと研究者が結びつき、国民を騙して政策を進めようとしている構造にあることを認識しておかなければなりません。

◆コモンズと協同組合

加藤 生活クラブは岩手県の重茂(おもえ)漁協という小さな漁協と塩蔵わかめの取引きで提携してきました。そこは東日本大震災の大津波で900艘ほどの漁船の大半が流されてしまいましたが、復興に向けた動きはどこよりも早かった。そこには重茂の中世からの、生業としての漁業の伝統があると思っています。「沖は入会、国境無差別」といい、当時から数少ない船で漁業をし、みなで平等に分け合っていた。こういう生業を生産性とか何とかと言う議論の対象にするのは不遜だと思います。今回も船を失うなか、復興に向け限られた船で獲った魚は平等に分けるということをやった。これは中世以来のかの地の漁業の伝統です。協同組合というのは本来そのような生業としてあったあり方の、今日的な姿だと思います。

今は農協法、生協法などに基づいて、農協があり生協がありと考えられているし、政権は法律を改正すればコントロールできると考えている。しかし、重茂漁協の歴史にあるように人の生活や協同とはそのようなものではない。

実際、3・11のような甚大な自然災害が起こったときに、きちんと使命を果たしたのは協同組合でした。今、「総合農協」が批判されていますが、「総合」の裏側には「地域」がある。そこが明確に認識されず、改革だ、などというのはどうしても納得できない。

鈴木 地域で協同して資源を大事にし、自主的な共通のルールをつくって管理していこうという考え方がまずあるわけです。まさにコモンズです。それを組織として体現したのが漁協です。

重茂漁協と正反対のことをしたのが宮城県の村井知事です。漁協があるにも関わらず、別の企業にも漁業権を付与するということをやった。今それを全国に広げようというのが政府の動きです。漁家のみなさんが必死で自分たちの生活を守ろうとして共同管理をしている地域のなかに、別の組織が勝手に入ってきて何やってもいいというかたちで漁業権が与えられるようなことになれば資源管理などできません。

そうした共用資源は漁業だけではなくて農地や水路、森も同じで、それらは個々の個人や企業が自己利益の追求のために勝手なことをやれば資源が守れず共倒れになる。まさに「コモンズの悲劇」です。農林水産業にはすべて本来的にコモンズの要素があり、昔からしっかりとした自主的な共同管理の取り組みがあり、それを体現したのが協同組合です。

しかし、それが非効率だと協同組合を攻撃しているのが今です。協同組合のせいで農家や漁家や林家の所得が増えていない、それを解体しもっと個人個人が好き勝手なことをやればもっと所得が伸びるんだと言っていますが、まったく理屈に合っていません。

なぜか。

続きは【対談・命と暮らしを守る『協同組合』は一体-JAに期待する】加藤好一生活クラブ会長・鈴木宣弘東大教授(後半)で引き続きお読み下さい。

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

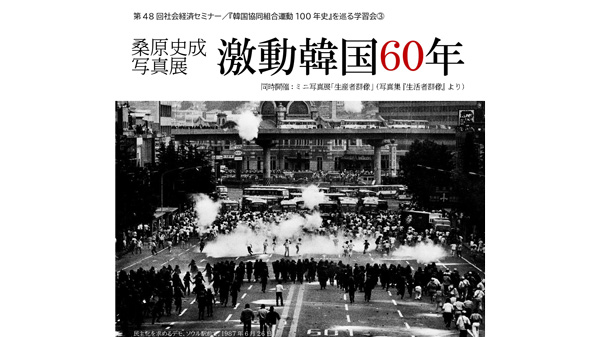

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日