〝国の基〟食と農を守る礎に 実現しよう「協同」「共生」の平和な世界(1)新年度農協協会三役座談会2022年4月11日

ロシアのウクライナ侵攻は、弱肉強食のグローバル経済の矛盾を露呈した。そのなかで19世紀以来、「協同」と「共生」を基本とする協同組合思想の潮流がある。2度の世界大戦の後や不況の都度、その流れが強まるが、いまその潮流がこれまでになく強まっている。戦争や気候変動など、グローバル経済が行き詰まった今、協同の社会を築くための最後のチャンスになるかも知れない。こんなとき農業協同組合、なかんずく農協協会は何をするべきか。会長、副会長による座談会で議論を交わした。

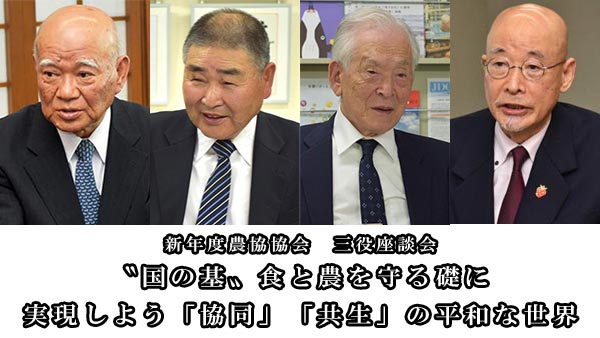

【出席者】(写真・左から)

農協協会会長・元JA全中副会長 村上光雄氏

農協協会副会長・農事組合法人となん(岩手県)会長理事 熊谷健一氏

農協協会副会長・元明治大学教授 北出俊昭氏

文芸アナリスト 大金義昭氏

ロシアの暴挙許さず 共生を追求

大金 新年度について語る前に、去る2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵攻について考えてみたい。民主主義が世界の共通の価値観になりつつある今日、1世紀も時代をさかのぼったようなロシアの暴挙にがくぜんとしています。その影響は大きく、この国はもちろん、協同組合としても避けて通れない問題です。この辺の認識に触れていただきながら、食料・農業・農村・農協そして農協協会の進むべき道についてご意見を交わしたいと思います。

村上 ロシアのウクライナ侵攻は核戦争の不安さえ抱かせており、日本のこれまでの80年近くの平和が不思議なくらいだ。決して許されないが、多くの人が死亡する一方で世界の兵器産業が潤っている。このことを冷静にみる必要があります。

日本国内では、元首相が火事場泥棒的に核共有論を持ち出しているが、唯一の被爆国である日本にとって重要な問題だ。被爆地の広島出身の岸田文雄首相にはこのことを、声を大にして訴えてもらいたい。本当に日本のことを考えるなら、言うべきことは核の保有ではなく、食料の安全保障です。ロシアのウクライナ侵攻による食料価格のさらなる高騰で、すでにそのことは明らかです。

熊谷 その通りです。この民主主義の時代になぜ100年前のような戦争が起こるのか。いま日本で重要なことは食料政策です。農家・農村のための政策をどう展開するかが問われているのであって、今のような、グローバル経済のもとで、農産物は安ければよいという考えで自由化を進めていては、食料の自給は遠のくばかりです。

北出 ロシアのウクライナ侵攻はまさに19世紀の発想だ。ジュネーブ協定などの国際法違反であり、人道にも反する。平和憲法を持つ日本は厳しく対応すべきであり、ましてプーチン大統領の「核」の脅しに屈してはならない。

大金 同感です。ロシアの武力行使は歴史の針を逆に戻しています。即時停戦を求めたい。いかなる事由があるにせよ、紛争解決の手段に比較優位の軍事大国が武力行使をする時代ではありません。

北出 このロシアの大国主義はウクライナだけの問題ではない。その他のロシアの周辺国も、侵攻される不安にさらされています。

改めて協同組合の役割考える

大金 互いの立場を尊重し、問題を武力ではなく「話し合い」で解決することが民主主義の基本です。これは民主的組織である協同組合の根幹にも関わることであり、ご意見は農協協会のメッセージとして拝聴しました。こうした深刻な状況のなかで、メディアとしての農協協会はどのような役割を果たすべきか。ご来歴や協同組合との関わり、農協への思いなどをお聞きし、協同組合の役割について考えてみたい。

北出 石川県の稲作農家の三男の生まれです。父は戦後20年間農協の組合長をやっていたこともあって、昭和29(1954)年にできた全国農協中央会に32年、第1期生として入り、主に営農、教育、農政を担当。長かったのは農政で、調査担当として価格要求に必要な農畜産物価格の算定に携わりました。その後全中を退職し、58年石川県立農業短大、61年明治大学の教壇に立ち、協同組合論と農政学を担当しました。

熊谷 農家の生まれで、小学生のころから母親と一緒に米や野菜を作っていました。高校卒業後に農協に勤めたが、そこで思ったことは、農家が一番困っていることは何で、喜んでもらうことは何か、それをいかに事業化するかでした。それは販売で、自分が作った農産物を買ってもらうには、他人と違ったこだわりのあるものを作り、それを農協自ら売ることだということを学びました。

具体的には平成4、5年、農薬・化学肥料の使用を半分にする特別栽培に取り組み、旧都南農協管内1000町歩のうち2年間で95%を特栽米にした。米とリンゴを農協職員自ら売り歩いた。生産者の実質的な収入が増えました。

昭和46(1971)年には直売所をつくり、それで自信をつけて、平成7年(1995)年、大型直売店の「サンフレッシュ都南」を開店。いまでは400人の出荷者で16億円の売り上げがある。さらに付加価値を高めるため食材加工協同組合をつくり、盛岡市民や学校給食に食材を提供しています。

一般に農産物の小売価格の半分は流通経費が占めており、生産者の手取りを増やすにはこの中間経費を減らさなくてはならない。そう考え、職員自ら営業に歩き、四国や広島のスーパーを開拓。四国の3店舗で5億円、東京・横浜の2店舗で3億円の売り上げがあります。

生産者には喜びを伝えることが大切だと考えており、研修旅行ではその店舗を訪問し、実際に自分の農産物が売れるところへ行って、生産者は消費者のニーズを自分の目で確かめます。お金だけでなく、その喜びを共にすることが大切だ。そして重要なことは、誰に買ってもらうかを決めてから生産することで、それが持続する産地づくりの基本だと考えています。

村上 私は農家の長男で、体が弱かった原爆症の父親を助け、小さいころから農作業をし、子ども心に農協は当然あるものと思って出入りしていました。農協の職員とともに青年団活動や農協青年部の活動をやり、26歳で農協の監事になって3期務め、理事もしました。その間、肉牛約100頭近くを飼育し、39歳の時、合併前の三和町農協の組合長に選ばれ、農業を中心とする農協らしい農協づくりをめざしました。

とにかく農家の所得を増やすことが第一だと考え、地産地消による直売に力を入れ、生活面でもAコープ 店舗をつくりました。Aコープ店は全国的に苦戦しているなかでも健闘しており、地域になくてはならない店舗として奮闘しています。

農協は総合事業を展開しており、組合員の営農・生活を支え、いかに喜んでもらえる仕事をするかを考えて運営してきました。

その間、「協同とはなにか」について問い続けてきました。賀川豊彦は、協同組合は、「愛が基本」と言っているが、それには平和であることが前提です。

農協にはその趣旨を述べた「JA綱領」があります。県内のJAで、総代会でもこの綱領を唱和しないところがあったので、広島県農協中央会長の時、徹底するよう呼び掛けた。綱領の前文では、「より民主的で公正な社会の実現に努めます」とある。ウクライナ問題にかんがみ、その意味をかみしめたい。

持続可能な農業、地域共生社会の実現へあるべき姿は

大金 地震や地球温暖化など自然災害の頻発。それに経済格差と貧困、社会的分断がコロナ禍のもとで広がる一方、SDGs(持続可能な開発目標)が唱えられています。この間に農協は懸命に「自己改革」に取り組んできました。政府は「農協改革」と称して准組合員の事業利用規制、全国組織の株式会社への転換などを目論んできた経緯がありますが、今後も予断を許しません。

そんな中でJAグループはいま「持続可能な農業の実現・地域共生社会の実現・協同組合としての役割発揮」を全国大会で決議し取り組んでいますが、食料・農業・農村をどのようにとらえ、「この国のかたち」はどうあるべきかについてご意見を聞かせてください。

熊谷 コロナ禍で、農協の活動にとって欠かせない人の交流・コミュニケーションが途絶えつつある。このままでは農協の活力が失われ、支店活動や集落営農に力をいれないと、農協の存在が薄れるのではないか。

集落営農や旧農協の支所単位の活動によって人と人のつながりを強めることは、広域JAの持つ課題を解決する際の基本になると思います。そのくらいの規模だと、コロナの影響を薄めることもできる。大規模化して束ねようとすると無理が生じるのです。

大金 人体に例えれば、血液循環をよくするということですね。

村上 その通りだと思う。支店の機能強化が大きな柱です。昨年のJA全国大会の決議には、そこのところが不十分で、広域になるほど、地域、事業、活動の基点として支店力を高めるべきです。

組合員と支店で接して、さまざまな相談に乗ることができる職員を育てることも大切だ。いまその瀬戸際にある。農協の数が減って大型になっても、組合員から見放されるようでは、その存在価値が問われます。

北出 国は昭和31(1956)年の経済白書で「もはや戦後ではない」と言い、戦後復興は終わったとして技術開発を進め、工業中心の経済発展をめざす方向を打ち出した。それが高度経済成長につながり、この理念は今も続いている。その象徴が巨費をつぎ込んでつくるリニア新幹線です。超深度で走るので地上より安全だというが、はたして大地震に耐えられるのか。

工業中心の国づくりはもう通用しないことは分かっているのに、農業の営みを「社会的共通資本」としてとらえ、環境問題の重要性を唱えた宇沢弘文先生の考えの片鱗もうかがえない。コロナ禍やウクライナ問題を機に、どのような形の国をつくるか、改めて考える必要がある。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日

シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日

農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日

米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日

(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日

スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日

【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日

【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日

【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日

令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日

「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日

2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日

福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日

いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日

三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日

【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日

【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日