世界の小麦需要は拡大の流れ 冷静な需給見極め 国産の奮闘継続を 宮城大学教授 三石誠司氏2023年3月27日

4月から輸入小麦の政府売り渡し価格が対前期比5・8%引き上げられる。昨年2月、ロシアのウクライナ侵攻直後の急騰に比べれば国際相場は落ち着いているとはいえ、2010年代の価格水準とは次元が異なる。改めて世界の穀物相場の動向と見通し、国産小麦増産の課題題などを三石誠司宮城大教授に解説してもらう。

宮城大学 三石誠司教授

宮城大学 三石誠司教授

価格高騰の政府の緩和措置 今回は奏功

2023年3月14日、4月期の小麦政府売り渡し価格がトン当たり7万6750円と公表された。昨年2月のロシアによるウクライナ侵攻により世界の小麦価格は急騰したものの、昨秋以降は比較的落ち着いていた。「また値上げか」という気持ちはわからなくはないが、ここは経過を含め少し考える必要がある。

小麦の政府売渡価格が決まる仕組みは、日々の消費者感覚とはかなり異なる。農水省は年2回、直近半年の買い付け価格をもとに売り渡し価格を算定する。2023年3月末までの価格は2022年4~9月が基準になる。これはウクライナ危機で国際価格が急騰したときの価格である。農水省によれば、これを元にした価格は本来8万6850円であった。それを「緊急措置により実質据え置き」、この3月まで7万2530円としていたのである。

そして今回、過去半年ではなく1年間の買い付け価格で算定して8万2060円となるところを、直近半年の価格を反映して7万6750円としたようだ。

ウクライナ危機直後に市場が急騰したいわば異常時の価格を除いて通常通り直近半年の価格を反映した上で算出したという。これは筋が通る説明である。ウクライナ危機による価格高騰を事前に予想したり、投機的な大量買い付けの実施は国家貿易としては論外であるため、価格高騰に対する緩和措置が今回は功を奏したと言って良い。

「のど元過ぎれば・・」とならぬように

しかしながら、「のど元過ぎれば...」とはよく言うもので、人は騒動の渦中では必死になるが、ひと段落するとツケを忘れがちだ。今期も上昇幅を抑制している点を忘れてはならない。

また、この1年間に食料をめぐる国際情勢、とくに輸入国の立場と意識がウクライナ危機前とは大きく変化している。食料安全保障に関する議論が進行中だが、中長期的な将来の食料調達・供給を見据えた仕組みを国民が再考する良い機会である。まずは、国内外の状況を正確に認識することだ。

食品価格のマクロ動向 冷静に理解を

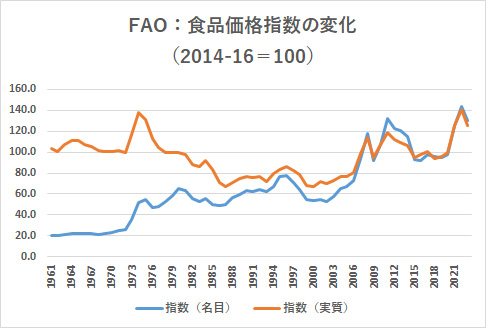

長期的な傾向はFAО(国連食糧農業機関)の食品価格指数が良い。1961年以降の月次及び年次データが公表されている(グラフ参照)。

これを見ると我々の不安心理の根底がよくわかる。過去半世紀以上、確かに名目指数は着実に上昇傾向にある。例えば1960年代以降、10年単位で名目指数の単純平均を求めると、途中多少の変動はあるものの1960年代の21・5から2011年代には90・3まで段階的に上昇し、2023年は130・2である。食品価格は過去半世紀、着実に上昇してきたとの印象を持ちやすいし、小麦などの価格上昇もこの流れで理解すると一見わかりやすい。

しかしながら、インフレ率を調整した実質で見た場合には異なる景色が見える。一言で言えば、1980年代から2010年まで、正確には2008年のリーマン危機までは、それ以前よりも実質食品価格は安い。1960年代と1970年代の実質食品価格指数の平均は104・7と110・2である。一方、1980年代と1990年代は80・7と77・0、2000年代でも86・4である。これが2010年代には102・9、直近3年間は130・3となる。

要は、1980年代からの30年間は世界的に食品が安価な時代ということだ。また、この時期は日本の国際競争力が恐らく最も強かった時期とも重なるため、さらにバイアスがかかるかもしれない。人間の感覚は不思議なもので、安い環境に慣れすぎると、その後たとえわずかな上昇でも大きな不安やストレスを感じるからだ。

以前の水準に戻り、さらに上昇傾向と言えば元も子もないが、今後を冷静に考えるためには流れを正確に理解し、その上で個別品目の需給を見極めることが必要である。

世界の小麦在庫は減少傾向

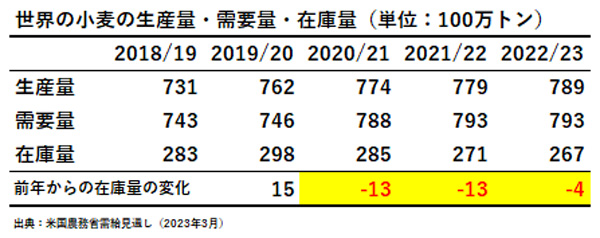

さて、米国農務省によれば、2022/23年度の世界の小麦生産量は7億8894万t、需要量は7億9319万tである。2017/18年は生産量が需要量を上回ったが、それ以降は継続して需要量が生産量より多い。その結果、在庫率は5年前の38%から34%へと4ポイント低下が見込まれている。

つまり、世界の小麦を全体として見れば、生産と需要はほぼ拮抗しているどころか、需要がやや上回る状況であり、徐々に在庫が減少していることがわかる。「徐々に」と述べたが、これも注意が必要である。よく見れば世界の小麦在庫数量は、一昨年、昨年、そして今年の3年間合計で約3000万t減少する(表参照)。世界的には、わが国の穀物・油糧種子の年間総輸入量に相当する数量の小麦が減少するということになる。

需要増を単収向上で補えるか

小麦の在庫水準は、飼料用・工業用が中心のトウモロコシなどと比較すれば十分に高い。だが、その理由は人々の食料供給に直結するための安全弁として一定水準の在庫が必要であることも押さえておきたい。

では今後、小麦需給が緩和する可能性はどうか。鍵は需要増加を単収向上でどこまで補えるかである。世界の小麦のヘクタール当たり平均単収は1960年には約1tであった。2tは23年後の1983年、3tはさらに25年後の2008年で、現在3・5tに到達している。その延長であれば、2008年から25年後の2033年、今から10年後に単収は4tに到達する、と期待したい。

ただし、単収が増えても耕地が2・2億ヘクタールで変わらなければ生産量は9億t弱である。現在、世界では8億tの小麦を79億人で分けているが、9億tを87億人で分ける時代になる。このあたりまでは何とかなりそうだが、20年後の2043年には93億人になる。単収3tから50年後、今から25年後の2058年には100億人が見込まれている。この時、世界の単収は過去のトレンド通り5tに到達しているだろうか。

将来が過去の完全な延長であれば答えはイエスだが、そうでなければ見通しは厳しい。したがって、先進国だけでなく途上国を含めた多くの国々で主食あるいは主食に準じた位置づけにある小麦需要の増加が変わらないとした場合、技術開発に加え、生産と流通におけるロスや廃棄の徹底的な削減が必須になる。それでも、緩やかに、かつ着実に需給は引き締まると考えた方が良い。もちろん、一時的あるいは局地的に需給が緩和することはあるだろうが、あくまでも大きな流れを見ていくことが重要である

それでは、わが国の小麦をめぐる状況はどうか、次にそれを考えてみたい。

戻りつつある国産の可能性

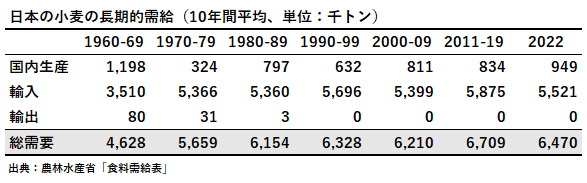

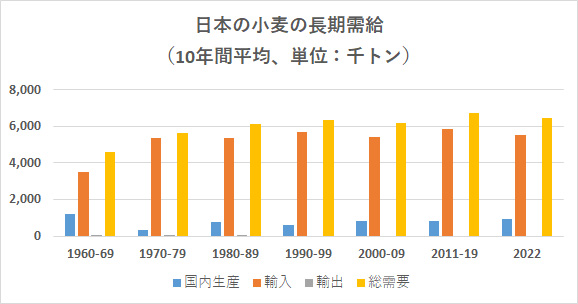

1960年の日本では144万haの小麦が作付けされ、153万tの収穫が記録されている。一方、この年の日本は261万tの小麦を輸入している。信じられないかもしれないが、1980年代前半までは毎年若干の小麦輸出すら実施していた。しかし、現在ではそれも無く、小麦の国内総需要は国産と輸入の合計数字として見れば十分である。

国産小麦の生産量は1973年には20万tにまで低下した後、着実に回復している。直近の2022年産は、作付面積23万ha、収穫量100万t弱という状況である。

以上を俯瞰(ふかん)するため、1960年代以降を10年単位で区切り、10年間の平均を示したものが表およびグラフである。結論は、100万tの国産と600万tの輸入、このバランスを今後、中長期的にどうするか、これが最大のポイントとなる。

第二次世界大戦以降、高度経済成長を経た日本の発展は、食生活面からみれば、いわゆる食の欧米化の歴史でもある。アジア人の主食である米を中心とした伝統的な日本の食事の中に、欧米人の主食であるパンを中心とした小麦製品が入ってきたからだ。戦後の絶対的な食料不足の際の緊急的対応だけでなく、加工が容易で味も良い小麦製品はパンやめん類に加え、菓子類などにも活用され、生活水準の向上に伴う形で食生活をかなり豊かにしてきたことは間違いない。

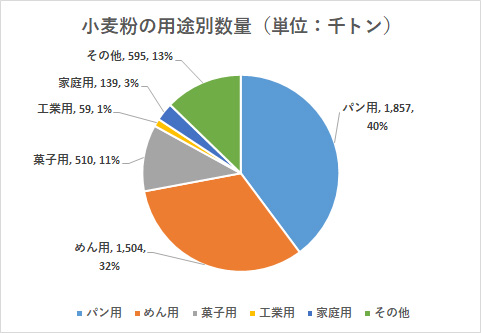

小麦粉は現在、約4割がパン用、約3割がめん用であり、この2用途で全体の7割強を占める。これに菓子用が1割、残りが工業用や家庭用に供される(グラフ参照)。今や、日本の食生活において米と小麦は車の両輪と言ってもよいであろう。

こうした状況の中で国産小麦はかなり奮闘し、近年では100万t水準の生産量を維持している。1960年代の生産量が何とか遠くに見えてきたようだ。これには研究開発の結果、パン用・めん用ともに外国産レベルの品質を持つ品種が開発・普及してきたこと、それを活用した現場の力が大きい。この流れはぜひとも継続して欲しいと切に思う。残る課題は栽培年や栽培地域による品質(とくにタンパク質の含有量)の振れであろうが、こちらは地域と用途に応じて最先端の技術を積極的に活用していくことが求められる。

「五穀」はバランス

最近では「五穀」と言ってもすぐに思いつかない人々が多いかもしれない。大昔の日本人が「五穀」という概念を構築した背景は、古事記や日本書記を振り返るまでもない。人が生きるためには多様な食をバランスよく取ることの重要性を理解していたためであろう。ゼロか1かの二者択一や、一点集中は短期的には良くても、持続可能性という点で問題が残る。米と麦、ご飯とパン、国産と輸入、いずれも将来への持続可能性を十分に考慮した上での適切なバランスが必要と考える次第である。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日