令和4年度農業白書を読む 底流にある低自給率、低所得の「宿痾」 横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏2023年6月19日

政府が5月に閣議決定した「令和4年度食料・農業・農村白書」では、巻頭で「食料安全保障」を特集している。農業情勢は政策に詳しい横浜国立大学名誉教授の田代洋一氏に「農業白書を読む」として、改めて白書の要点を解説してもらった。

横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏

横浜国立大学名誉教授 田代洋一氏

今年の白書(令和4年度)は特集1本、トピックス6本、そして食料・農業・農村・災害復旧の4章立てだ。特集の「食料安全保障の強化に向けて」は力投し(本紙5月30日に内容紹介)、今年は「食料安全保障強化白書」とも言える。

昨年はトピックスが先だったが、今年は特集をトップにもってきたのも妥当だ。トピックスのうち、輸出、みどり戦略、スマート農業は昨年と同テーマ、新規は鳥インフル、デジタル田園都市、食品アクセスで、それぞれ各章へのイントロにもなっている。食料安全保障と構造分析に焦点をあててコメントする。

転換点に立つ白書

特集は、日本はいま、「将来にわたって食料を安定的に供給していくターニングポイント」(転換点)に立つという。「転換」を水の流れに例えれば、そこには底流と表層流がある。

表層流における最大の変化は、生産資材原料の確保難と価格急騰である。これまでの「市場に任せれば全てうまくいく」式の新自由主義では太刀打ちできない。白書は、コスト高騰を価格転嫁できた農業経営はたった13.5%だとし、食料安全保障のためにも生産資材高騰の価格転嫁を課題とした。

自給率なぜ下がる

しかしたとえ価格転嫁等ができたとしても、それだけで底流の宿痾(しゅくあ)が癒えるわけではない。「宿痾」の第一は食料自給率の低さ、第二は農業の低所得である(この点は後述)。

白書は、自給率は「長期的には低下傾向にあり」とし、その原因を米消費の減退と畜産物・油脂類の消費増に求めた。つまり「食生活の変化」が原因という訳だ。ならば自給率向上には、「日本型食生活」や「地産地消」の取り組み(第1章第6節)をもっと前面に出すべきだ。

白書は、畜産物について食料国産率(飼料自給率を無視した率)と飼料自給率の向上に求めている。このことは、自給率低下の原因が食生活変化だけでなく、畜産物や飼料の自由化・関税引き下げにもあることを示す。これ以上の引き下げに歯止めをかけることも課題だ。

関連して白書は、飼料用米については、普通品種の支援単価の切り下げ、多収品種への切り替えを指摘している。

食料アクセス課題に

「トピックス6」は「国民一人一人の食料安全保障」を強調し、「食品アクセス問題」を提起している。しかし「買い物困難者」(買い物難民)問題と、貧困なるが故の「経済的」アクセス困難を一括りにするのはいかがなものか(検証部会でも指摘された)。

白書は特集の<フォーカス>で、「手頃な価格での飲食料品の購入」が「できていない」者が47%に達していることを指摘している。また食料費高騰で「低所得者層ほど負担が増加しており、家計へのしわ寄せが生じている」と指摘している。これらはフードバンクや子ども食堂での対応だけでは済まず、国民レベルでの貧困・経済格差問題である。

多様な担い手の支援

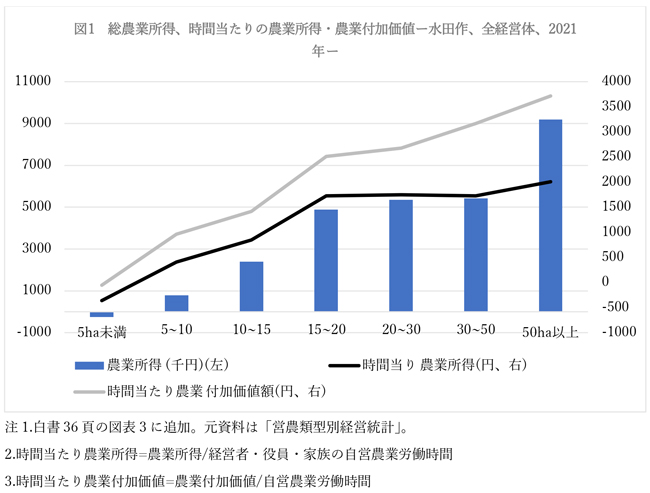

第2章第2節は「農業現場を支える多様な人材や主体の活躍」をタイトルに据えた。農業の多様な担い手を当初認めなかった検証部会よりはましだが、図1にみるように水田作経営の農業所得は、5㌶未満は赤字、総平均でもほぼゼロだ。農政として多様な担い手をどう経済支援するのかが問われる。

政策の主流は担い手への農地の集積集約を強調する。白書は担い手への集積率は東日本・九州で高く、その他で低いことを指摘する。そのことは、その他地域の第一義的な課題が担い手集積ではなく、担い手の確保そのものにあることを示唆する。

規模拡大効果は限定

ここで「特集」に戻ると、そのラストでは、作付け規模が拡大するほど農業所得が増えることを示し、食料安全保障のためにも農地の集積集約が必要とした。規模拡大効果を問題にするなら、農業所得よりも、それに支払い労賃・地代・利子も加えた農業付加価値をとる方がベターだ。そこで白書の図に時間当たりの農業所得・付加価値を加えてみた(図1)。

問題は二つある。第一は、総農業所得で見た規模拡大効果は20ha程度までという点である。時間当たり農業所得でみた場合も同様である(50ha以上は雇用型企業経営)。要するに青天井の規模拡大には問題がある。

価格から直接支払い

第二は、時間当たりの農業所得・付加価値の水準の問題だ(冒頭の第二の「宿痾」)。2021年の毎勤調査の調査産業・就業形態計の時間賃金は2,347円だが、農業所得でそのレベルに達した階層はない。付加価値でそのレベルを明らかに超えられるのは30ha以上層に限られる。ちなみに階層平均を取れば、農業所得はたったの12円、付加価値は676円だ。これは農業基本法以来の農工間所得格差という宿痾だ。

つまり「適正な価格」にはもう一つ、自家労賃評価の問題がある。

自家労賃を、例えば同一労働同一賃金ということで前述の他産業平均賃金並みの2,347円で評価したら、べらぼうな食料価格水準になってしまい、グローバル競争の時代、輸入品にすべて持っていかれる。最低賃金制賃金の平均900円で評価しても相当な値上がりだ。

その全てを価格転嫁できないとしたら、食料安全保障のためにも、農業所得・付加価値に既に相当含まれている直接所得支払いの、そのさらなる引き上げが不可欠である。

白書は価格転嫁の仕組みについてフランスのエガリム2法を紹介している。しかしフランスは農業所得の相当部分を直接所得支払いでカバーした上で資材価格転嫁を課題としているのであり、日本とは次元が異になる。

水田の役割強調

白書は生物多様性の保全に果たす水田の役割、田んぼダムの役割の強調など、水田としての維持の必要性を示唆し、検証部会「とりまとめ」の水田の畑地化重視とはややニュアンスが異なる。

また農村の章では、日本型直接支払い、そこでの集落協定や住民との提携が役割を発揮していることを強調している。その維持には広域化や連携強化が不可欠だが、集落・大字間をつなぐ市町村の農業部門の職員は2005年から4分の1に減っている(日農、4月14日)。農村政策全体にテコ入れする交付金的なものが求められる。

白書が東日本大震災をはじめ大災害について目をそらさずにいることも貴重である。

基本法改正下の白書

検証部会では特段、白書に関する議論はなかったようだ。その「とりまとめ」は、食料安全保障に関する「基本計画」の指標を大幅に増やして、自給率を格下げした。その基本計画の期間も短期化し、他方で、法に基づく毎年の政策評価もある。

同じような「検証」が乱立する中で、白書がいかなる任務を担うべきか。シンプルで分かりやすい食料自給率の旗を高く掲げ続け、その検証をアピールしていく。そして今年の特集のように、焦眉の課題を徹底的に深堀りする場になってよいのではないか。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日