「持続可能な食」 食育で強調-農業理解重視2021年4月2日

政府の食育推進会議(会長:野上浩太郎農相)が3月31日に決定した第4次食育推進基本計画では栄養バランスに配慮した食生活の実践など国民の健康の視点とともに、持続可能な食を支える産地や生産者への意識を国民が育む視点や、コロナ禍で求められている「新たな日常」やデジタル化などへの対応も重点事項となっている。

食育推進会議で「国民運動として推進を」とあいさつする野上農相

食育推進会議で「国民運動として推進を」とあいさつする野上農相

農山村への理解と食育

2005(平成17)年に食育基本法が施行され、5年ごとに食育推進基本計画が策定されてきた。食育は当初、内閣府の所管だったが、2014(平成28)年度に農林水産省に業務が移管された。

今回の第4次食育推進基本計画(2021~2025年度)は農水省に業務が移管されてから初めて策定された。

今回の重点事項は▽生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進、▽持続可能な食を支える食育の推進、▽「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進の3つ。

31日に農水省で開かれた食育推進会議で食育推進評価専門委員会座長の服部幸應(学)服部学園理事長は今回の基本計画は第3次計画からの継続性とともに、国際的な取り組みになっている国連のSDGs(持続可能な開発目標)の視点のほか、昨年3月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画に盛り込まれた食と農のつながりを深めることが農村の維持、和食文化の継承にもつながるといった視点も議論にあたって重視したと話した。

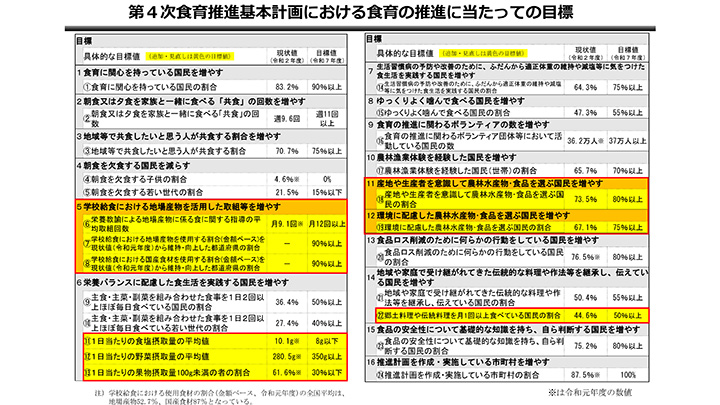

推進する目標は栄養バランスに配慮した食生活の実践のほか、産地や生産者への意識、学校給食での地場産物活用を増やすことなど挙げ、具体的な取り組みでは、農林漁業体験や、わが国の食料需給状況への理解と地産地消の促進、環境と調和の取れた農林漁業の活性化とともに、環境に配慮した消費の推進も重視する。

農水省は生産性向上と持続性の両立をめざす「みどり戦略」の策定を検討しているが、食育基本計画にもこの戦略策定についても記述した。そのうえで、学校給食で有機食品を利用し地域農業振興などにつなげている事例を共有するといった取り組みも食育推進の一貫して記している。

農林水産省は基本計画本文案が固まった2月初旬からパブリックコメントを実施した。1000件ほど意見が寄せられたが、そのうち8割は学校給食関係への意見で有機、無農薬栽培の食材、nonGM食品を使ってほしいと声が寄せられたという。

ただ、一方で農業者の高齢化、農村人口の減少など、食の生産基盤そのものの弱体化も懸念される現状もある。今回、重点事項に掲げた「持続可能な食」について、農水省は、こうした「日本の農山漁村を支えるなかで学んでもらいたい」(消費者行政・食育課)と狙いを話す。

計画では「農林漁業体験を経験した国民(世帯)の割合」を現状値(2020年度)65.7%を目標値(2025年度)70%以上としたほか、「産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の割合」を現状73.5%を目標80%以上などとした。

食育推進基本計画

食育推進基本計画

コロナ禍「共食」に影響

一方、新型コロナウイルス感染症の拡大は、食育推進の目標値にすでに影響を与えたことも明らかになった。

食育では家族など人と一緒に食べる「共食」を重視し、2020年度までの第3次計画では「地域等で共食したいと思う人が共食する割合」を70%以上とすることを目標に掲げ、2019年度に73.4%と目標を前倒しして達成した。

ところが、2020年度は70.7%へと再び低下。かろうじて目標値は達成したものの、明らかにコロナ禍による外出自粛などが影響したといえる。ただし、それは同時に自宅で料理や食事をすることが増え、国民が食生活を見直す機会にもつながっている。農水省が3月31日に公表した意識調査では自宅で食事を食べる回数が増えたと回答したのは全世代で35.5%。このうち20~30歳代は54.4%だった。

そこで今回はこの社会の変化を捉え、乳幼児から高齢者まですべての世代で「栄養バランス、食文化、食品ロス」など食に関する意識を高めることにつなげる。そのためにICTなどのデジタル化に対応した食育推進を掲げるが、一方ではデジタル化に対応が困難な高齢者の存在に十分に配慮した情報提供の必要性も強調した。

地場産使用 金額評価へ

基本計画ではいくつもの目標値を設定している。3次計画で目標を達成しなかったものは第4次計画でも引き継ぐ。たとえば、朝食を欠食する子どもの割合はゼロが目標だが、2020年度は計画策定時の4.4%より増えて4.6%。引き続きゼロを目標とする。

さらに3次計画の15目標・21目標値の見直しを行い、食塩、野菜、果物の摂取量に関する目標値を追加したほか、学校給食に地場産品を活用する目標を食材数でなく金額ベースへと変更した。食材数ベースではゴマや砂糖などで使用した場合と、ごはんなどで使用した場合でも同じ評価となり現場の努力が反映されないと指摘が出ていた。また、農家の減少、高齢化で必要な地域の食材数を現状維持することさえ難しいとの声もあることから、「学校給食における地場産物を使用する割合(金額ベース)で現状値(令和元年)よりも維持・向上した都道府県の割合」を90%以上とすることを目標とした。

なお、給食については、引き続き米飯給食を着実に実施することは計画に明記されたが、パブリックコメントをふまえて「児童生徒が多様な食に触れる機会にも配慮する」との一文が加えられている。

食育の推進には行政、教育、消費者、農林漁業団体など多様な関係者の連携が必要だ。とくに食育基本法では地方公共団体には国の計画を基本として都道府県・市町村の食育推進計画を作成する努力義務を定めている。

食育推進会議会長の野上農相は「食は命の源であって人間が生きていくうえで欠かせない。食育の推進は重要だ」とし、推進には「多くの国民の連携と協働が不可欠。新たな計画のもと、より一層手を携えて、国民運動として推進されるよう協力を」と呼びかけた。昨年決定した食料・農業・農村基本計画でも「食と農に関する国民運動の展開」を掲げた。今後は2つの国民運動の「実践」が課題となる。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日