農政:世界の食料・協同組合は今 農中総研リポート

【世界の食料・協同組合は今】持続可能な農業、エネルギーを ドイツのバイオメタン発電の現状 農中総研・藤島義之氏2024年7月26日

農林中金総合研究所の研究員が世界の食料や農業、協同組合の課題などを解説するシリーズ。今回は「ドイツにおけるバイオメタン発電がおかれている状況」をテーマに理事研究員の藤島義之氏が解説する。

畜産ふん尿を用いたバイオガスの製造、製造されたメタンからの発電は1980年代からドイツで増えているとされている。そして、ドイツのバイオガス協会は今日では1万を超える会員がいるとされ、メタン発酵における勢いが感じられる。

しかし、なぜそのように多くのステークホルダーがバイオガス協会に登録するのであろうか?

会員の多くは畜産農家であり、欧州の窒素規制から家畜ふん尿をそのまま撒けないということがきっかけとなり、ふん尿をためなければならないものとなっている。手間暇や設備投資を考えれば、ふん尿集めて多少の切り返しを行って堆肥化すればよく、手間や設備投資が必要なメタン発酵や発電を行う必要はないはずだ。以下に現在のドイツがおかれている状況を解説したい。

規制的な背景を考えると、土壌中の窒素については、欧州委員会による1991年の硝酸塩指令が発効されたことが最初にある。この指令により規定濃度以上の窒素は撒けない。実質的に、ふん尿を無処理で農地に撒くことはできない。

一方でエネルギーについては、「環境に配慮するエネルギー指令」が2009年に発令され、再生可能エネルギーへのシフトが動機づけられた。それに追い風となったのが、日本の東日本大震災である。ドイツの原子力発電をすべて止める判断が2011年に行われ、自然エネルギーへのシフトを進めることが方向づけられた。これらにより、ドイツのバイオガス発電拠点は大きく数を増やすこととなった。

日本では、バイオガス発電は牛ふんか生ごみを用いるものが主体であるが、ドイツにおいてはそれらに加え豚ぷん、鶏ふん、食品工場からの加工残さ、期限切れ食品、と殺場からの残さ、ふすま、果実搾りかす、菜種、乳業バイプロ、パルプなどを加え、様々な生物由来の廃棄物がバイオガス発電の原料として使用される。

農林中金総合研究所理事研究員 藤島義之氏

ドイツのみならず世界に大きな転機となったのが、ロシアのウクライナとの戦争が開始した2022年であった。この侵略戦争はドイツの農業にも大きなインパクトを与えた。この戦争に反対するドイツに対し、ロシアはリンをはじめとする肥料の輸出を止め、また天然ガスパイプライン「ノルドストリーム」からの供給を止めた。さらに2023年には原油の輸出を止めた。これらのことはドイツのエネルギー産業の混乱にとどまらず、安価な天然ガスで行っていたハーバーボッシュ法によるアンモニア生産も止められることにつながった。

エネルギー用途としての天然ガスや原油については、奔走してLNG等を調達することでしのいだといわれるが、安価な天然ガスに頼っていたアンモニア生産についてはコストが合わないものになるという結果を招いた。

これらの結果として、バイオガス発電については、固定買取制度・FITに頼らなくても、比較的高価で電力が取引され、また、ガスとしても、(制度は無いものの)スポット市場でバイオガスが取引される環境が出来上がっている。

一方、肥料成分として必須であるリンの輸入については、代替地としてモロッコにもとめることが進められているが、混入するカドミウムの除去が課題であるとされている。ほかにもノルウェーがあるとされが、埋蔵量やクオリティーは現在調査中とのことである。つまりは、リン・カリ・窒素を含むメタン発酵消化液は農業のために大変貴重なものになっている。

消化液から分離される固形物は、ピート代替の土壌としての引き合いが強い。欧州では環境保護のためにピートの使用を制限する動きがあり、消化液から分離される固形部分が園芸用途として高値で取引されている。

上記のようにメタン発酵、発電、消化液の利用は、今日のドイツのニーズにマッチしたものとなっており、外圧や規制に起因するとはいえ、持続可能な農業、持続可能なエネルギー産業へのシフトに貢献している。

過去数十年にわたりメタン発酵に取り組むドイツは、徹底的な自動化を進めており、人の手を介する場面は非常に少ないとされる。聞き取りをしたWeltec社のブレーメン近くの施設では、通常運転時ではアサインされた人員は一人であり、ふん尿と共に投入される藁のホッパーを毎日一度確認するのが主な仕事であり、それ以外は正常運転しているかどうかを見回るのみという。それ以外の計器は異常があった際にアラームで知らされることとなっているので、その場に張り付く必要はないとのことである。

このような効率的な仕組みを支えるのが、ドイツバイオガス協会であり、前記の通り1万を超える会員をおよそ40人のスタッフでサポートする。バイオガスに関する技術(発酵、処理、メンテナンス、機器管理等)、法規制、補助金申請、生産物の売り先、政府に対する業界ニーズの交渉、海外展開の際のサポート等を行っている。共通課題については、会員への共有を行い、ハンドブック等を発行する。会員の問い合わせに対する手厚いサポートがあることから、各バイオガス発電事業者の持つべきテクニカル部門は比較的軽いもので済むと考えられる。ここでも経費の削減が可能であると推定される。

発電やガスの販売、消化液部分のアウトプット価値の改善と、労力の最小化を行うことで、メタン発酵事業はペイするものとして確立している。

日本においても、「みどりの食料システム戦略」で持続可能な農業生産や再生可能エネルギーの実現を議論し、「食料・農業・農村基本法」にも食料の安定的な供給と農業の持続的な発展を望む記載がある。循環的かつ環境への配慮、地下資源への依存低減は日本の狙う未来型農業の形の一つであると解釈できる。

置かれている環境が異なるとはいえ、ドイツのバイオガス生産とそれに伴う資源循環の在り方は、日本も学ぶべきところがあるかもしれない。

本記事の作成に当たり、情報提供に協力していただいたドイツバイオガス協会、Weltec Biopower社、Geltz社に敬意を表したい。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

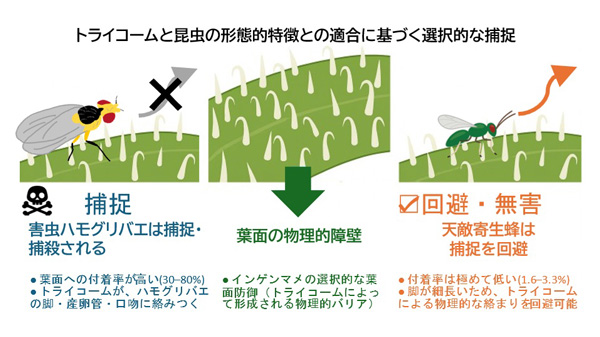

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日