農政:世界の食料・協同組合は今 農中総研リポート

【世界の食料・協同組合は今】化石補助金に対する問題意識(1)循環型社会 日本が先導を 農中総研・藤島義之氏2024年12月27日

農林中金総合研究所の研究員が解説するシリーズ。今回は「欧州のサーキュラーエコノミーと世界の基準作り―化石資源補助金に対する問題意識」として理事研究員の藤島義之氏が解説する。

農林中金総合研究所理事研究員 藤島義之氏

農林中金総合研究所理事研究員 藤島義之氏

気候変動や生物多様性ロス、地政学的リスクが我々を取り巻く中、石油・石炭やミネラルなどの地下資源の直線的な使用から再生可能資源を循環させて使うことが望まれるようになってきている。国内ではごみ削減の観点から循環型社会構築が2000年に作られた循環型社会形成推進基本法を境に種々のリサイクル法がつくられ、現在に至っている。一方、海外では、直線的な経済から循環的な経済を目指す言葉として、サーキュラーエコノミーという概念が欧州のグリーンディール政策の代表的な動きとして知られている。

日本政府は、環境省を中心として循環型社会形成推進基本法を2000年に制定した。そして、循環型社会の形成に向けた基本的な枠組みとし、資源循環推進計画と「3R」に取り組んでいる。持続可能な未来のために3R、つまりはリデュース=ごみの発生や資源の消費自体を減らす、リユース=ごみにせず繰り返し使う、リサイクル=ごみにせず再資源化する――ことが強調されている。

この基本法に基づく資源循環推進計画は2003年に第1次基本計画として公表され、その後5年ごとに見直されている。計画改定を伴いながら、廃棄物処理法が改定され、資源有効利用促進法、建設リサイクル法、食品リサイクル法、グリーン購入法、自動車リサイクル法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法が制定されている。

また循環的利用や適正処分のために、一般廃棄物に係るごみ処理施設、産業廃棄物の中間処理施設、下水道や浄化槽などの汚水処理施設、一般廃棄物や産業廃棄物の最終処分場などの整備を進めている。天然資源のうち化石燃料や鉱物資源など、自然界での再生産が不可能な資源の使用量を最小化し、環境に配慮しつつ収穫されたバイオマスの利用の推進が求められている。

現在進められている第5次計画では、循環経済への移行を前面に打ち出すものとなり、環境面に加え、産業競争力強化・経済安全保障・地方創生・質の高い暮らしの実現にも貢献する旨が述べられている。

欧州のサーキュラーエコノミーは環境政策の欧州グリーンディールのもとに、生物多様性ロスや気候変動を抑えること、持続可能な成長と雇用を作ることを述べている。対象として、電子部品、ICT、電池、乗り物、パッケージング、被服、建築物、食品、水、栄養素等を取り扱うこととしている。欧州で食料についてはFarm to fork戦略(農場から食卓まで)が農業関連政策として良く知られている。

歴史的には、2010年にEurope 2020として資源効率がフラッグシップイニシアチブとして欧州経済の競争力強化と雇用戦略として作成され、2011年に資源効率化ロードマップが作られた。これを達成する手段としてサーキュラーエコノミーパッケージが2015年に作られ、それに伴う資源効率化の行動計画と廃棄物関連指令が改定されるに至った。この動きを受けてEU加盟各国が戦略を作り、民間企業も様々な取り組みを進めている。

有機物の循環においては、直線的経済のスタート地点である化石資源に頼らない社会の在り方の世界的議論が様々な場において環境や資源について、行われている。気候変動が顕著になり、化石資源に頼っていたエネルギー供給や、一部の国に供給を依存していた農業資材が地政学的要因により滞ったことが昨今の意識の高まりにつながっているように見える。しかし、このような議論は今に始まったわけではなく、1972年にストックホルムで行われた国連人間環境会議(ストックホルム会議)までさかのぼることができる。環境問題全般についての初めての大規模な国際会議として開催されたものであり、その当時先進国では第2次大戦後の急速な経済発展、生産規模の拡大により、排ガス、排水、廃棄物などが飛躍的に増大し、公害が大きな社会問題となっていた。

開発途上国では、増大する人口により加速された貧困と環境の悪化からの脱却が急務となっていた。こうした背景のもと、国連人間環境会議では、経済発展と環境問題について議論されたが、開発が環境汚染や自然破壊を引き起こすことを強調する先進国と、未開発・貧困などが最も重要な人問環境問題であるとする開発途上国とが鋭く対立した。

最終的には、環境問題を人類に対する脅威ととらえ、これに国際的に取り組むべき旨を明らかにした「人間環境宣言」および「行動計画」が採択され、各国連機関の環境への取り組みを促すための触媒的機能を果たす機関(後の国連環境計画=UNEP)の設立が決められた。

現在進められている様々な環境保護の国際的取り組みは、オゾン層保護の国際的取り組みの基礎となったウィーン条約の採択や「人間環境宣言」、UNEPの貢献によるものと考えられる。しかし、「行動計画」については採択されたものの、着実に進めるためのフォローアップの構造が設けられていなかったことや、程なく世界を襲った石油危機の中で不況からの脱出が重視され、その実行は十分になされ得なかった。

その20年後の1992年のブラジルのリオ・デ・ジャネイロにおける国連の環境開発会議(いわゆる地球サミット)では、「気候変動枠組条約」「生物多様性条約」が採択され、併せて後の「国連砂漠化対処条約」につながる動きが始まったことが具体的な環境改善を目指す動きとして大きい。2015年に開始された持続可能な開発目標(SDGs)も、地球環境の保全も含めた在り方を国連の場で議論し、陸、海の環境に配慮する意識の高まりを見せている。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

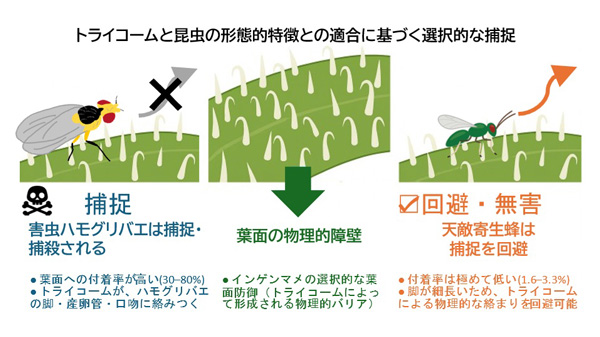

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日