農政:どうするのか? 崩壊寸前 食料安保

【どうするのか? 崩壊寸前 食料安保】関税と政府支援で自給率を引き上げよ! 京都大学教授・藤井聡氏2025年5月7日

わが国の農村では集落が維持できない地域も増えるなど農業生産基盤の弱体化が進む。危機感を持って抜本的な農政を打ち出すことが不可欠だ。京大の藤井聡教授は「食料自給率」は国家の安全保障の根幹を成す問題と強調し関税と政府支援で向上させることが求められていると提起する。

京都大学教授・藤井聡氏

京都大学教授・藤井聡氏

食料安全保障のために食料自給率向上は必須

「食料安全保障」、そしてそのための「食料自給率」の向上は、わが国における枢要な国家政策に位置づけられるべきものである。

例えば将来、世界的な干ばつや大火山噴火などで世界的に深刻な食料不足が生じないとも限らず、食料供給国と外交的、軍事的な緊張が高まる可能性がないとも限らない。そんな時に食料自給率が低ければ、最低限の食料を確保するために、膨大な国家資産を支払わなければならなくなる。

仮に「カネ」だけで解決できるのだとしても、その時に必要な「カネ」は莫大な水準となる。しかも食料は常時求められるものなのだから、そんな支出増は一過性でなく、半永久的に求められることになる。仮にカネの支出が不要であっても、「食料を調達し続けなければならない」という事態が、外交上の大きな弱みとなる。

つまり、食料自給率が低ければ、①国民の健康と生命が守れなくなる②持続的な海外への支出拡大とそれを通した日本のデフレ不況拡大の巨大リスクを負うことになると同時に③海外の食料供給国達に将来日本を脅すのに使えるかもしれない巨大な「外交カード」をタダで配り歩いていることになる――のである。こうした理由から、食料自給率問題はあらゆる国家において、安全保障の根幹を成す問題と位置づけられているのである。

平時の経済成長のためにも食料自給率向上は必要

ただし、そんな「有事」が仮に永遠に訪れないとしても、食料自給率はやはり向上させねばならない。そこには純粋に「マクロ経済学的な理由」があるからだ。

そもそも国民が生きて行くためには、所得が必要でありそのための産業が不可欠だ。そして、産業が成立するためには「需要」が必要だ。しかし、「需要」は無尽蔵にはない。人間は食料を無限に食べ続けることができないし、クルマを何百台も買い続けることもできない。

かくして私たち国民は、「限られた需要」を効果的に「活用」しながら、調和ある産業を保護・育成し、十分な「雇用」と「所得」を効果的に創出し、維持していくことができてはじめて、幸せに生きていくことが可能となるのである(しかもそれは、さらに「需要」を拡大するというポジティブなフィードバック効果をもたらすものでもある)。つまり、人間という生物は、「限られた需要」を「餌」として、皆で分け合いながら細々と生きていく集合動物のような存在なのである。

食料自給率向上のための「国費投入」は絶対必要

こうした認識から、食料自給率の向上には、有事/平時を問わず重大な意味を持つのである。

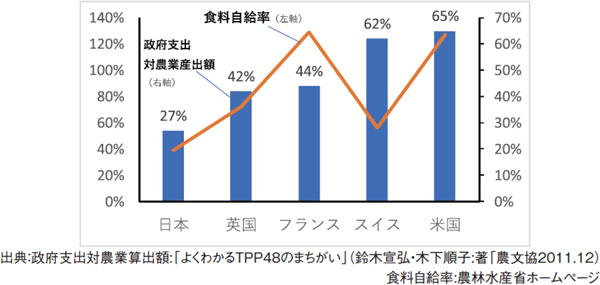

だからこそ、多くの国で、その自給率向上に向けて大量の「国費」が投入されてきているのが実態だ。例えば図-1に示すように、米国やスイスは、農業産出額の年間総額に対して、実に6割以上もの水準の農業予算を政府が支出している。英国やフランスにおいても、その割合は4割以上となっている。つまり、農業という産業は、半分前後が「国費」によって支えられているのであり、要するに農業は半分程度は「政府事業」であり農業従事者は半分程度は「公務員」の立場にあるというのが一般的な先進諸国の常識なのである。

ところが、わが国の農業産出額に対する政府支出は、同じく図1に示した様に僅か「27%」しかない。それは英国、フランスの3分の2、スイスや米国の4割程度という貧弱な水準だ。

それだけ貧弱な政府支援しかなければ、食料自給率が低くなるのも当然だ。実際、図-1に示したように、わが国の自給率(カロリーベース)は僅か4割。これは、これら諸外国の中でもとりわけ自給率の低い(アルプス山中のため農地を作りにくい)スイスと比べても7割程度、英国に比べれば約半分、フランスや米国と比べれば3割程度しかない。これは極めて深刻な国家的問題だ。

ましてやこれから日本は日欧FTAやTPPなどを通して、これら諸国と激しい国際競争を始めようとしている矢先なのだ。それだけ手厚い政府補助を受けた国々の農家と、貧弱な保護しか受けていないわが国の農家がさらに激しい自由競争をすれば、日本勢が大敗することは火を見るよりも明らかだ。自由貿易を進めるのだと息巻くのなら、わが国においても欧米並みの政府支出の拡充がなされるべきものであることは論を待たない。それができないのなら、合理的な関税水準を維持し続けるべきなのである。わが国の農を巡る財政(そして関税水準)が、理性的な水準に至らんことを、心から祈念したい。

【図1】日本と各国の、食料自給率と政府支出対農業生産額

【図1】日本と各国の、食料自給率と政府支出対農業生産額

関税と政府支援の引き上げは必須

食料自給率確保に向けて、政府による農業への国費投入に加えて、もう一つの効果的な方法が農産品の高い水準の関税の設定だ。

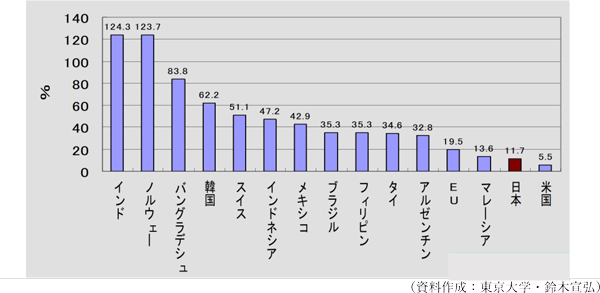

図2をご覧頂きたい。これは、世界各国の農産品の平均関税率だ。

ご覧の様に、日本は11.7%であり、諸外国よりも圧倒的に低い関税水準であることがわかる。韓国は日本の5倍以上、ノルウェー、インドは日本の10倍以上もの圧倒的に高い関税で、それぞれの国の農業が「保護」されているのである。

【図2】世界各国の農産品平均関税率(資料作成:東京大学・鈴木宣弘)

【図2】世界各国の農産品平均関税率(資料作成:東京大学・鈴木宣弘)

ここでEUに着目すると、その関税水準は19.5%であり、日本の倍近い水準があることがわかる。また、先のグラフではスイスもまた、日本よりも政府は農家に対してより豊富な財政支援を行っていることが示されていたが、このグラフからは関税水準についても、その EUの2倍以上、日本の4倍以上も高い、51.1%という水準であることがわかる。

すなわち、EU、そして(EUに加盟していない)スイスにおける農家は、日本の農家よりも圧倒的に多い政府支援によって守られると同時に、同じく圧倒的に高い関税でもって守られているのである。このことは、図1において示した(EUの)英国、フランス、そしてスイスにおける食料自給率の高さは、すでに指摘した政府支援の多さのみならず高い関税によって支えられていることを示している。

一方で、この図2より、日本は世界的に関税が低い国であるが、その日本よりさらに関税が低い国が、一つだけみられる。米国である。米国の平均関税率は日本の半分程度の5.5%に過ぎない。

このことは、米国の農家は、米国内の市場における外国農家の農産品との勝負において、ほぼ関税に守られない形での「ガチンコ勝負」を強いられることを意味する。

そうであれば、米国内での米国農家のマーケットシェアが低下し、米国農家の所得が減少し、農家そのものが減少していき、その結果、米国の食料自給率が低減していく、というリスクが発生することとなる。

しかし、図1に示した様に米国の食料自給率は100%どころか120%を超える水準を維持している。

米国の関税は日本の半分程度の水準であるにもかかわらず、なぜそれほどまでに高い自給率を保つことができているのかと言えばそれは、同じく図1に示した様に日本よりも圧倒的に高い政府支援金が、米国農家に支給されているからである。

政府支出の対農業産出額は日本が27%に過ぎない一方で米国ではその2.4倍もの水準に当たる65%に達している。つまり米国政府は関税を世界最低水準に設定しているものの、世界最高水準の政府支援金でもってして、米国農家をがっちりと「保護」していのである。

そう考えた時、我が国日本は、関税も世界最低レベルであり、農家への補助も世界最低レベルであり、諸外国との農産品の国際競争にほとんど「丸裸」で放り出されている。その結果、近年の農家の平均収入から平均経費を差し引いた平均所得は、驚くべきことに年間一万円という常軌を逸した異常な水準にまで下落している。これではほとんど「農家ジェノサイド」のような状況に陥り、その結果、食料自給率は下落し続けたわけだ。

食料自給率を高めるためにも、我が国は諸外国の農業政策の基本方針を僅かなりとも導入し、関税引き上げと政府支援の拡充を果たさねばならない。そのためにも、食料自給率の上昇が、本稿冒頭で指摘した様に、有事の安保のみならず平時の経済成長、地域振興にも甚大な意義を持つと言う当たり前の認識を、我が国においても可及的に速やかに形成していくことが求められている。

重要な記事

最新の記事

-

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日

【注意報】イネに細菌病類 県下全域で多発のおそれ 岩手県2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 「評価軸」を固め 供給責任の雄に 宮城大学教授 三石誠司氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 建議権削除響く 届かぬ現場の声 茨城大学教授 西川邦夫氏2026年2月16日 -

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日

【農協時論・番外編】失われた10年 准組問題は途上 農業振興が原点 農業・農協アナリスト 福間莞爾氏2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(1)2026年2月16日 -

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日

【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(下)分割再構築に奔走(2)2026年2月16日 -

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日

歩く健康法「中之条研究」成果を活用し、自治体とJAの連携を JA共済総研がセミナー2026年2月16日 -

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日

共同利用施設の再編集約でシンポジウム開催 農水省2026年2月16日 -

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

新潟県「魚沼産こしひかり」「砂里芋」など対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日

JR大阪駅で「みのりみのるマルシェ愛媛の実り」22日に開催 JA全農2026年2月16日 -

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日

JAタウン「あつめて、兵庫。」で「サンキュー!キャンペーン」開催2026年2月16日 -

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日

「盛りあげよう!秋田の農業!eat AKITA キャンペーン」開催中 JAタウン2026年2月16日 -

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日

「とやま和牛」「チューリップ」など富山自慢の商品が20%OFF JAタウン2026年2月16日 -

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日

「つなぐステーション~海とお茶とSDGs」東京駅でイベント開催 JA全農2026年2月16日 -

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日

初の「責任投資レポート2025」を発行 JA共済連2026年2月16日 -

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日

【今川直人・農協の核心】農業資源の活用(3)2026年2月16日 -

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日

虚構の自民圧勝【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月16日 -

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日

良日持ち性ボール咲きダリア新品種「エターニティファイヤー」登場 農研機構2026年2月16日 -

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日

「北海道スマートフードチェーンプロジェクト事業化戦略会議2026」開催 農研機構2026年2月16日 -

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日

全国各地の「牛乳」の個性や思いを紹介「ニッポンミルクガイド」公開 Jミルク2026年2月16日