農政:東日本大震災10年 命を守る協同組合

【特集:東日本大震災10年 命を守る協同組合】農業産出額 震災前の3割 原発事故被災地2021年3月8日

東日本大震災から3月11日で10年を迎える。津波で大きな被害を受けた農地は94%、排水機場は100%復旧したが、原発事故被害を受けた福島県の被災市町村では営農再開できていない地域も多く、農業産出額は震災前の3割にとどまり厳しい状況にある。10年目の被災地の農業の復興状況をまとめた。

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、発災直後47万人が避難を余儀なくされた。その後、復旧、復興が進んだが、今も4万2000人(2020年12月)が避難生活を強いられている。

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、発災直後47万人が避難を余儀なくされた。その後、復旧、復興が進んだが、今も4万2000人(2020年12月)が避難生活を強いられている。

農林業関係被害は農地(2.6万ha)4288億円、水路、揚水機、集落排水施設(1万8140か所)4711億円、林野関係2155億円など1兆1789億円、水産業関係で1兆2637億円と合計で2兆4426億円の被害が発生した。阪神・淡路大震災の約26倍、新潟県中越地震の約18倍の被害額となった。

その後の復旧作業で農地は94%、農業集落排水施設は99%などほぼ復旧した。復旧は土地改良法特例法などに基づき、国が直轄災害復旧事業を実施するとともに、農地の大区画化にも取り組んできた。岩手、宮城、福島の3県で津波被災農地を8230ha整備する計画でこれまでに8160haが完了。このうち6990haが0.5ha以上に大区画化し整備された。

福島県南相馬市の原町東地区では525haの農地を津波被害からの復旧と併せて、10a~30aの区画を1.2haに整備する計画が進められている。生産性の高い大規模な営農が展開されることが期待されている。

津波で東北一のイチゴ産地、宮城県亘理町、山元町の農業者は壊滅的な被害を受けた。380戸のうち356戸、96haのうち91haが被災した。被災した2011年に阿武隈川沿いの耕作放棄地で5haの代替地でパイプハウスを整備して土耕栽培で生産・出荷を再開した。2013年8月まで高設養液栽培を導入した約40haの団地を新たに整備し。同年10月に選果場を再整備し本格的に出荷を再開した。

2017年3月に品種登録出願をした宮城県育成品種「にこにこベリー」は収量が多く、今後作付け面積を増やす予定。2019年産は246戸が約64haでイチゴを栽培している。販売額は約37.8億円で震災前の33.5億円を上回っている。そのほか、津波で甚大な被害を受けた石巻市の北上川下流域では、「次世代施設園芸」の全国モデルの1つとして2016年に「宮城県拠点」が完成した。次世代施設園芸とは高度な環境制御技術と地域エネルギーなどを活用した最先端の施設園芸。現地では被災農業者が中心となって設立した(株)デ・リーフデ北上が、2.4haの大規模なガラス温室を整備しトマトとパプリカの周年生産に取り組んでいる。地域の雇用創出にも貢献し、木質バイオマスや地中熱をハウスの加温に利用し化石燃料の使用量を削減している。

また、福島県では水耕栽培によるトルコギキョウの周年栽培技術の確立に取り組んでいる。トルコギキョウは世界的に人気の花で日本が世界の約75%のオリジナル品種を持つ。輸出品目として期待されるが、年1作のため端境期がある。そこで福島の復興プロジェクトで水耕栽培を活用した年3作の周年栽培技術を確立した。今後の生産者の所得増大と輸出促進に期待がかかる。

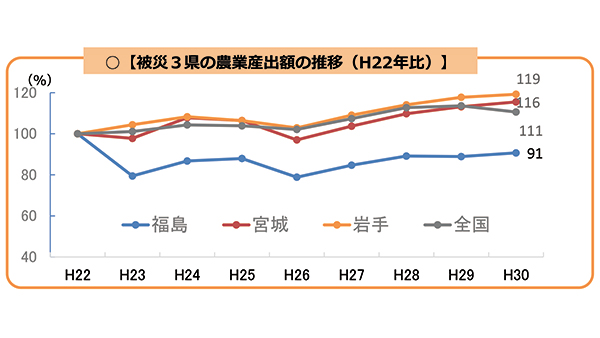

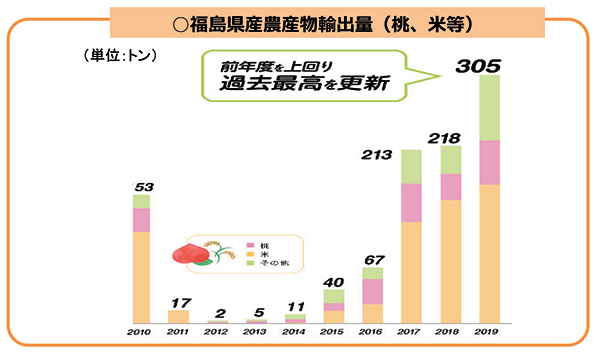

一方、福島県でも原発事故被災地は厳しい状況にある。2019年に福島県の農産物輸出量は前年を上回る305tとなり過去最高を記録した。しかし、岩手、宮城の農業生産額が震災前を上回ってそれぞれ119%。111%と回復してきたのに対し、福島は91%となっている(2018年)。

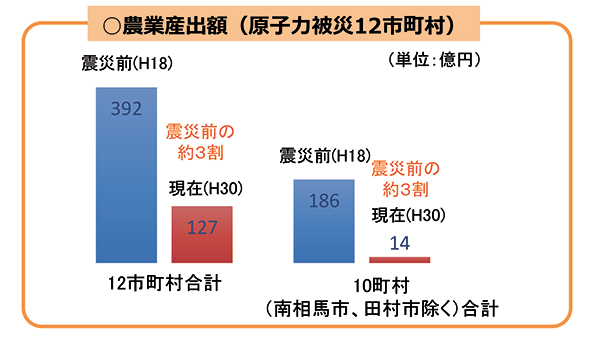

原発事故被災の12市町村の農業生産額は震災前に合計392億円(2006年)あったが、2018年で127億円、約3割にとどまっている。

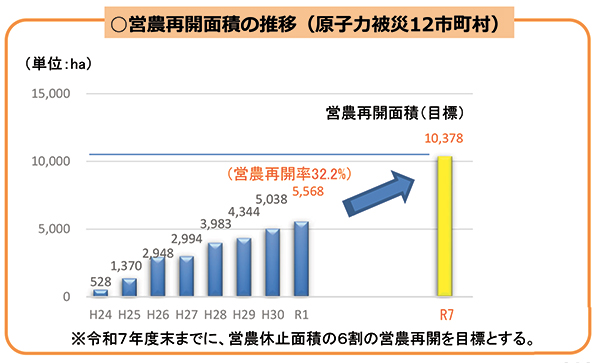

12市町村の経営耕地総面積は2万869haで営農休止面積は1万7298ha(帰還困難区域2040haを含む)。このうち営農再開面積は5568haと約3割にとどまっている。

ただ、避難解除の時期によって営農再開率に差が生まれ2極が進んでいる。広野町81.0%、川内村60.5%、田村市都路町58.6%と高い地域がある一方、飯舘村6.3%、浪江町1.9%などほどんど営農再開ができていない地域もある。もちろん帰還困難区域ではゼロだ。

2017年から20年にかけて行った12市町村の被災農業者2034人への意向調査によると「再開未定、再開意向なし」との回答が55%を占めた。このうち「農地の出し手となる意向あり」が約7割だった。このため地域外も含めて担い手とのマッチングが必要だと農水省は課題としている。

農水省と福島県、JA福島中央会は意見交換を実施しているが、地元の担い手の育成ともに、法人も含めた外部の担い手の参入が必要との意見が出された。また、農業者に対して具体的なビジョン、やモデルを示すことの必要性も指摘されたという。また、米以外の作物の生産や、スマート農業の導入で若者が魅力を感じる農業形態をつくる必要があるとの意見や、「営農再開農家の元気な姿をこれから再開する農家のモチベーションにつなげていきたい」との声も出されている。

そのためには風評被害対策も重要だ。福島県産の食品購入をためたう消費者は減少傾向が続き今年2月の調査ではこれまでで最小の8.1%となっている。しかし、いまだ一定程度存在しており、震災前にくらべると米、牛肉、桃、ピーマンなど重点6品目の出荷量は依然として回復しておらず、全国平均を下回る価格の品目が多い。

科学的根拠に基づかない風評や差別が残っている。政府は食品の安全性について「知ってもらう」的確な情報提供、福島県産産品の魅力や美味しさを食べてもらい、そのために福島県に来てもらう取り組みなどを政府一体で取り組むとしている。

また、米では2021年度から本格販売する新品種「福、笑い」をトップブランドにするための取り組みを県あげて展開することにしている。震災から10年が経過したが、まだまだ課題が多い実態を知り、さらに支援が必要なことを改めて認識したい。

重要な記事

最新の記事

-

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(97)JIRACの分類【防除学習帖】第336回2026年2月14日 -

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日

シンとんぼ(180)食料・農業・農村基本計画(22)水田政策の見直し2026年2月14日 -

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日

農薬の正しい使い方(70)アミノ酸合成阻害【今さら聞けない営農情報】第336回2026年2月14日 -

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日

ローマで一度は訪れたい博物館――国立ローマ博物館【イタリア通信】2026年2月14日 -

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日

【人事異動】JA全農 部課長級(4月1日付) 2月13日発表2026年2月13日 -

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日

全中トップフォーラム【情勢報告】JA全中常務 福園昭宏氏 役職員で意義共有を2026年2月13日 -

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日

【実践報告①】JA十和田おいらせ組合長 畠山一男氏 支店長を核に出向く活動2026年2月13日 -

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日

【実践報告②】JAセレサ川崎組合長 梶稔氏 相談体制と職員育成に力2026年2月13日 -

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日

【実践報告③】JA富山市組合長 高野諭氏 トータルサポート室奏功2026年2月13日 -

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日

【実践報告④】JAたじま組合長 太田垣哲男氏 "地域ぐるみ"接点強化2026年2月13日 -

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日

【実践報告⑤】JAえひめ中央理事長 武市佳久氏 新規就農の育成に力2026年2月13日 -

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日

【実践報告⑥】JA鹿児島みらい組合長 井手上貢氏 "考動"し実践する職員に2026年2月13日 -

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日

【特殊報】キュウリ退緑黄化病 県内で初めて発生を確認 三重県2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(1)生物的防除とは2026年2月13日 -

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日

【地域を診る】気仙沼・陸前高田を訪ねて 「思い込み」からの解放を 京都橘大学学長 岡田知弘氏2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(2)物理的防除法2026年2月13日 -

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日

【サステナ防除のすすめ】IPM防除の実践(病害編) 生態系、環境に配慮(3)耕種的防除法2026年2月13日 -

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日

2週連続で価格上昇 スーパー米価5kg4204円 高止まり、いつまで2026年2月13日 -

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日

米価高騰背景、純利益55億円の「過去最高益」 木徳神糧25年12月期決算2026年2月13日 -

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日

【26年度生乳生産】5年連続減産、初の都府県300万トン割れか2026年2月13日