農薬:防除学習帖

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(22)【防除学習帖】 第261回2024年8月10日

令和3年5月に公表され、農業界に衝撃を与えた「みどりの食料システム戦略」。防除学習帖では、そこに示された減化学農薬に関するKPIをただ単にクリアするのではなく、できるだけ作物の収量・品質を落とさない防除を実現した上でKPIをクリアできる方法を探っているが、そのことを実現するのに必要なツールなり技術を確立するには、やはりIPM防除の有効活用が重要だ。そこで、防除学習帖では、IPM防除資材・技術をどのように活用すれば防除効果を落とさずに化学農薬のリスク換算量を減らすことができるのか探っている。IPM防除は、①化学的防除、②生物的防除、③物理的防除、④耕種的防除の4つの防除法を効率よく組み合わせて、作物の生産圃場を病害虫雑草が生きていきづらい環境、いわゆる病害虫雑草自身の生命活動を維持しにくい環境にすることで効率的に防除効果を発揮しようというものだ。

このため、病原菌種別や害虫種別、雑草種別に使えるIPM技術を整理すると、作物が異なっても応用しやすくなるので、現在、病害虫雑草別に主として化学的防除を除いたIPM防除法の組み立て方を検討している(化学的防除法については病害虫別に後日整理する)。

前回までに病害の病原菌別にIPM防除の組み立て方を検討したので、今回からは害虫別に検討する。

1.害虫とその種類は

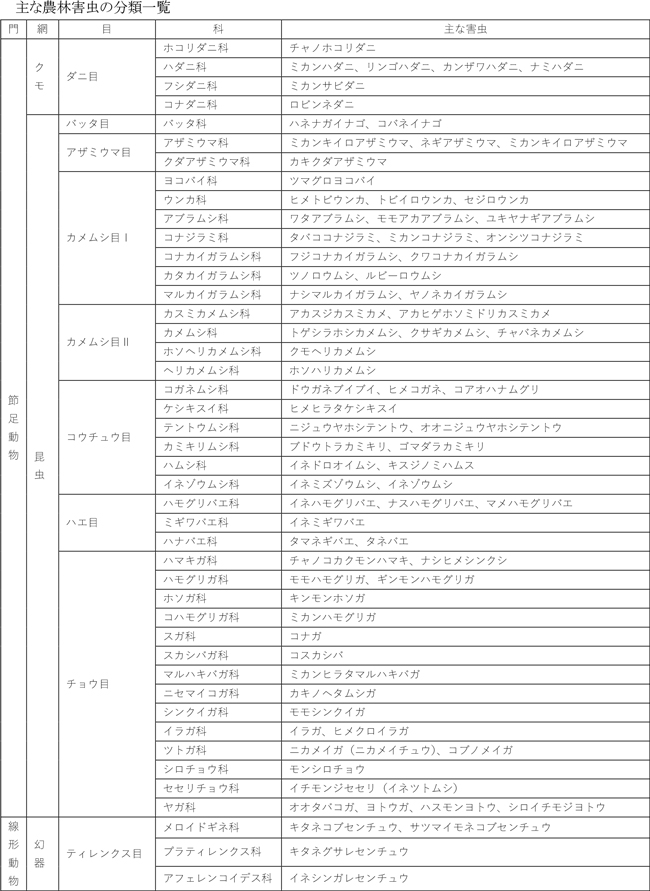

害虫とは何であるか。農林分野での害虫とは、農作物や林産物を食害したり、それらの病気を媒介したりして、人間の利益や生活に間接的に被害を与えるものをいい、現在ではダニや線虫なども害虫に含められている。その害虫の種類は多く、多岐に及んでおり、それぞれが独特な生態を持っており、IPM防除を考える上では、これらの生態を良く理解し、それを逆手に取る戦略を立てる必要がある。(別表)

2.害虫による農作物の被害

害虫によって起こる、農作物の被害は、もっぱら害虫が生きるために行う摂食行動によって起こる。農作物の葉や根などをかじったり果実に食入したりする食害や、果実や茎から吸汁害など、農作物の各部位に直接的に害を為すことを直接害といい、吸汁行動による病原ウイルスの侵入や食害痕からの病原菌の侵入などによる被害を間接害と呼んでいる。

食害は、害虫が農作物の特定の部位への摂食行動によって起こり、害虫の種類によって被害の出方や部位が異なっている。このことを把握しておくことは、防除上重要となるのでしっかり把握しておいてほしい。

茎葉を食害する害虫には、コブノメイガ、フタオビコヤガ、イナゴ、ヨトウガ、アオムシ、コナガ、また、被害が大きい芯葉を食害するハイマダラノメイガなどがある。これらによる被害は、主に幼虫が茎葉を摂食することによって起こり、葉に穴が開く、ひどい場合には葉を葉脈だけを残したような状態になってしまうなど、およそ葉としての機能が果たされなくなる。その結果、光合成ができなくなり生長に必要な養分を作れなくなって、生育不良、枯死、品質低下が起こる。

果実を食害する害虫には、ナシヒメシンクイやモモシンクイガ、オオタバコガなどがあり、幼虫が果実に食入し果実内を食い荒らしたり、果実表面をかじって傷をつけて商品価値を無くすといった被害を起こす。

幹や稈を食害する害虫には、ニカメイチュウやゴマダラカミキリなどがあり、幼虫が幹や稈に食入し、内部を食害することにより、生育不良が起こる。

根を食害する害虫には、ネキリムシやコガネムシ類、線虫類などがあり、根をかじったり、食入するなどして、根の機能を失わせ、地上部が生育不良になり、収量低下、品質低下を引き起こす。

茎葉から吸汁する害虫には、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、アブラムシ類、コナジラミ類、ナミハダニなどが多くの害虫があり、吸汁によって農作物に生育不良や品質低下を起こしたり、病害ウイルスの媒介や口吻の刺し傷による品質低下、病原菌の侵入を助けるなどの害を起こす。

果実から吸汁する害虫には、カメムシ類、カイガラムシ類などがあり、口吻の刺し傷による品質低下、病原菌の侵入を助けるなどの害を起こす。

3.害虫の生理・生態

害虫は、発育段階で大きな形態的変化を起こすが、そのことを変態という。

この変態は、卵から幼虫が生まれ、幼虫が脱皮を繰り返しながら成長し、やがて成虫へと変身する。脱皮は、害虫体内の器官から内分泌されるホルモンによってコントロールされており、脱皮を繰り返すごとに幼虫の身体が大きくなっていく。

変態には、卵→幼虫→蛹→成虫と姿を変える完全変態(チョウ目、コウチュウ目、ハチ目、ハエ目など)と、卵→若虫(仔虫)→成虫と蛹を経ないで成虫になる不完全変態(バッタ目、アザミウマ目、カメムシ目、ダニなど)の2つがある。この過程を1世代というが、通常1年に1世代を過ごすものが多いが、中には1年に2世代あるいはそれ以上の世代を繰り返す害虫もいる。複数の世代を繰り返す害虫の代表にニカメイチュウやモンシロチョウがある。このような害虫の場合、生育適温が続く季節に農作物があれば世代を繰り返すのが特徴だ。

害虫は変温動物であり、その発育は温度に大きく左右される。害虫ごとに生育適温があり、その範囲内で、低温では生育が遅く、高温では早くなる。加えて、適温を外れるような温度になると害虫は生きていけない。このため、多くの害虫は、生育に不適な環境に遭遇すると、発育を停止し、呼吸量を減らすことによって環境への抵抗力を増す。これを休眠という。休眠は、卵、幼虫、蛹、成虫のいずれかの形態で起こり、どの形態で起こるか、どんな環境条件で起こるかは害虫によって異なっている。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

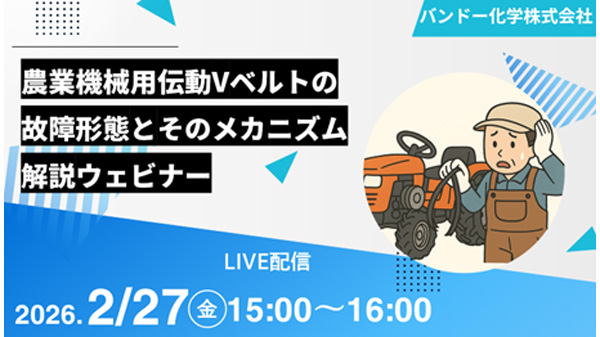

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

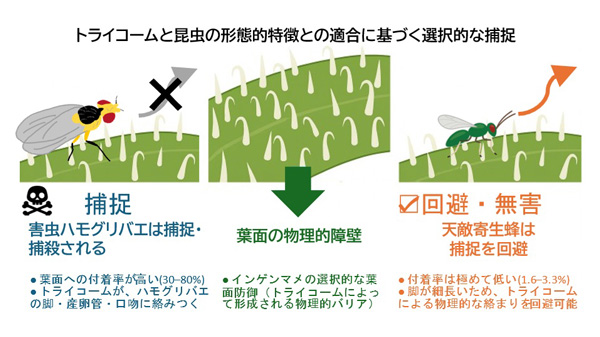

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日