トマトの病原菌を食べる菌発見 作用メカニズム解明でバイオ農薬開発に期待2025年5月22日

摂南大学農学部農業生産学科の飯田祐一郎准教授と農学専攻博士後期課程2年生の前田和弥大学院生、同博士前期課程2年生の巖瑛心大学院生、理工学部生命科学科の西矢芳昭教授、滋賀県立大学の住田卓也講師、九州大学の西大海助教、農研機構の中川博之上級研究員と須志田浩稔研究員(当時)、日本女子大学の鈴木智子助教(同)らの研究グループは、菌寄生菌(カビを食べるカビ)Hansfordia pulvinataが、他のカビで胞子を作るために使われていた化合物の合成能力を獲得し、病原菌に寄生しやすいように進化したことを発見した。

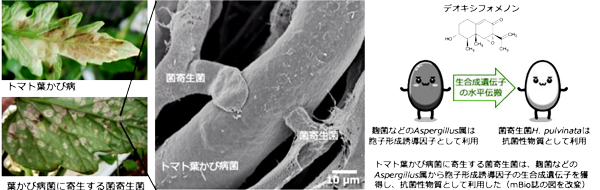

トマトは世界中で重要な野菜の一つだが、植物工場や温室などの施設内で栽培された場合に、高い湿度を好むトマト葉かび病という病気が多発してしまい大きな問題となっている。

同病原菌に抵抗性を持つ品種が市販されているが、その免疫システムを回避できる菌の系統も出現。また、同病原菌には化学農薬が効かない耐性菌の出現も問題となっており、葉かび病からトマトを保護するために化学農薬や抵抗性品種に依存しない新たな保護技術が求められている。

同研究グループでは、葉かび病菌に寄生することで発病を抑制する菌寄生菌Hansfordia pulvinataを発見し、その抗菌作用の鍵となる化合物「デオキシフォメノン」の生合成に関わる遺伝子群(DPHクラスターを同定。さらに他の菌類におけるDPHクラスターの分布についても把握したいと139種の菌類のゲノム情報において共通な遺伝子領域を解析した結果、発酵食品などに使われるAspergillus oryzae(麹菌)とその近縁種にも保存されていることが分かった。このことから、Aspergillus属菌との共通祖先から7680万年前に水平伝播によって、菌寄生菌がDPHクラスターを獲得したことを推定。加えて、この化合物は元々、Aspergillus属菌で胞子形成を誘導する役割を担っていたが、菌寄生菌はDPHクラスターを獲得後に大量にデオキシフォメノンを産生し、寄生する葉かび病菌に対する抗菌性物質として役割を変化させて利用するという適応進化を遂げていたことも明らかにした。

これは異なる菌類において、同じ化合物をそれぞれの性質に応じた異なる目的で利用するように進化したという興味深い現象。近年、ヒトの病気に対する医薬において抗生物質の効かない耐性菌のまん延が問題となっているが、農薬においても化学農薬の効かない耐性菌が発達しており、病気の防除が難しくなっている。

また、新たな化学農薬の開発は数百億円にのぼる巨額な開発コストとおよそ10年の開発期間が必要とされる一方、新たな耐性菌の出現によりすぐに使い物にならなくなるリスクも抱えてる。対応策として、耐性菌の発生を防ぐために、異なる効果のある複数の化学農薬をローテーションで使用したり、耐病性の高いトマト品種を栽培したりしている。

トマト葉かび病菌は化学農薬に耐性を示す「耐性菌」の発達が問題となっており、抵抗性品種に依存した防除戦略が取られてきたが、同研究から葉かび病菌を抑制する新たなバイオ農薬として、カビを食べるカビ、菌寄生菌を利用した新たな防除技術の可能性が見いだされた。

同研究の成果は4月9日、アメリカ微生物学会の国際学術誌『mBio』に論文が掲載された。また、特に興味深い研究成果として編集者が厳選する「Editor'sPick」に取り上げられた。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日

シンとんぼ(179)食料・農業・農村基本計画(21)食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策2026年2月7日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(96)JIRACの分類【防除学習帖】第335回2026年2月7日 -

農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日

農薬の正しい使い方(69)植物ホルモン作用の攪乱【今さら聞けない営農情報】第335回2026年2月7日 -

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日

【注意報】イチゴにうどんこ病 県内全域で多発のおそれ 大分県2026年2月6日 -

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日

スーパーの米価、前週比で6円上がる 取引上流では下落も、小売価格は「高止まり」2026年2月6日 -

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日

5kg4000円台で「買い控え」 2025年の「米」購入、額は過去最高だが実質6.1%減 物価高で生活防衛2026年2月6日 -

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日

(472)6分の発表前の1年間【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月6日 -

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日

山積する課題 「めいっぱいやってきた」 全中の山野会長2026年2月6日 -

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日

大分県産米「なつほのか(令和7年産)」販売開始 JAタウン2026年2月6日 -

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日

栃木県産いちご「とちあいか」無料試食 東京スカイツリータウンでイベント開催 JA全農とちぎ2026年2月6日 -

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日

大粒でジューシーないちご「栃木県産とちあいかフェア」6日から JA全農2026年2月6日 -

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日

愛媛大学附属高校で講義 「グローバル人材育成教育」に講師派遣 井関農機2026年2月6日 -

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日

業務用精米機「ミルモア(R)Ⅱ」のラインアップ拡充2026年2月6日 -

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日

県産県消「大分白ねぎのテリネギ」Jリーグ大分トリニータ開幕戦で販売 ピザーラ2026年2月6日 -

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日

まるまるひがしにほん「"会津。をプロデュース"プロジェクトプレ販売会」開催 さいたま市2026年2月6日 -

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日

アシストスーツの悩みをオンラインで 企業向け「相談窓口」新設 アシストスーツ協会2026年2月6日 -

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日

「無花粉ガーベラ フルーツケーキ」ブランド本格始動 デュメンオレンジジャパン2026年2月6日 -

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日

鈴与商事と資本業務提携 農業領域で連携強化 日本農業2026年2月6日 -

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日

農業派遣の82Works 岐阜県揖斐川町に農業生産法人を設立2026年2月6日 -

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日

栃木県に「コメリパワー矢板店」22日に新規開店2026年2月6日