【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】(141)「草食系○子」と「肉食系○子」2019年7月26日

恋愛や出世、金儲けなどにガツガツしない人のことを「草食系○子」と呼び、逆を「肉食系○子」と呼ぶことはかなり定着した感がある。こうしたイメージはある一面を非常に上手く反映していることが多いが、その影響で本当の姿が歪められることも多いため、注意が必要である。

例えば、「肉食民族と草食民族」のような対比を持ち出すと、どうしても欧米は肉食系、アジアは草食系...のようなイメージが付随することが多いが、これも大きな誤解であろう。肉食と言っても、その対象が羊や山羊、牛などのように一度の出産において基本的に1頭しか生まない動物と、豚のように多産の動物、あるいは鶏を含む鳥類のように成長サイクルが短く実質的に多産となるような動物とでは歴史の中での食用としての位置づけが異なると考えた方が良い。

前者の多くは、例えば牛のように搾乳や農耕の補助的な役割を持つなど、純粋な食用以外の目的のもとに飼育されていた、あるいは野生動物のような人間の生活場以外の場に住んでいたものである。これに対し後者は、基本的に食用として意図的に生活場の中に飼育されてきたことが中心という点に大きな違いがある。人々は大昔から自分たちが生きていくための食料として、地域と環境などの条件に応じた農耕と狩猟、そして家畜飼育のバランスを考えてきたということだ。

ところで、「豚は従来は西アジアで8千年前にイノシシから家畜化されたと考えられていたが、中国大陸ではそれ以前(1万年以上)に家畜化された可能性が高い」(注1) と言う。太古の昔の人類と豚との関係を想像するのは難しいが、西アジア地域に住んでいた人々の中心が遊牧民や農耕民であったことを考えると、まずは多産ゆえに食用として人間との共生、そして普段は日々の食事の後の掃除を担う役割などではないかと考えられる。

仮に養豚の起源が8000~1万年前の中国とすれば、中国人にとって豚肉はまさに穀物とならぶ伝統的食物のひとつと考えて良いであろう。その豚肉の中国における消費動向は近年どうなっているのか、FAOの数値を追ってみた。

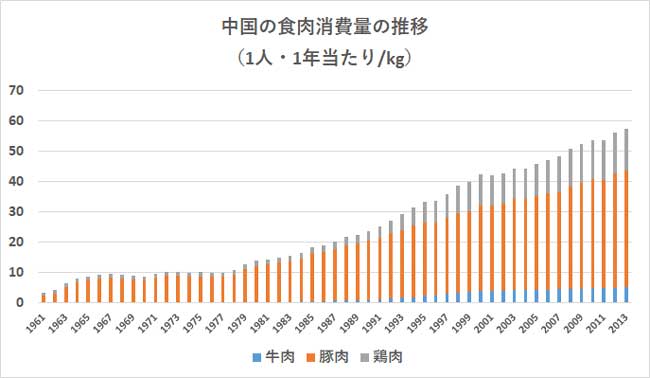

下の図は、1961~2013年までの中国の1人・1年当たりの食肉消費量(kg)の推移である。ここで食肉とは牛肉・豚肉・鶏肉の合計とした。

1970年代までは3品目の合計が年間10kg程度だが、その後は豚肉を中心に急増し、2013年時点では57.6kg(内訳は牛肉5.2kg、豚肉38.6kg、鶏肉13.7kg)である。かなり粗いまとめだが、1970~80年代までの中国で「肉」と言えば豚肉のことを示したが、それは1人・1年当たりの年間消費量約10kgのうち8kg以上を豚肉が占めていたことからもわかる。

これが1990年代になると20kg水準となり、2004年以降は30kg水準、そして現在は40kg水準に届こうかという勢いである。アフリカ豚コレラ(ASF)の影響で一時的にその速度は鈍る可能性が高いが、人々の生活水準の向上と食肉需要の増加が密接にリンクしている限り、基本的な傾向は変わらないと考えられる。

(出典:FAOSTATより筆者作成)

(出典:FAOSTATより筆者作成)

将来的に中国の豚肉消費がどこまで行くのかは意見が分かれるかもしれないが、その議論は別の機会としたい。参考までにFAOの同じ統計を示すと、2013年の米国は113.9kg(牛肉36.2kg、豚肉27.6kg、鶏肉50.0kg)であり、日本は49.1kg(牛肉9.2kg、豚肉20.6kg、鶏肉19.4kg)である。ちなみに世界の平均は40.3kg(牛肉9.3kg、豚肉16.0kg、鶏肉15.0kg)である。日本の1人・1年当たりの食肉消費量は世界の平均以上ではあるが米国の半分以下である。また、すでに2004年以降は中国が日本を上回っているという点を再認識しておきたい。

それにしても、ユダヤ教やイスラム教の豚肉食禁忌は純粋に宗教的な理由からであろうが、そもそもの意図の中に、将来的に増大する豚肉需要とその維持管理コストを予想した古の賢人達の知恵が埋め込まれていたのかもしれないと考えると歴史は興味深い。実際、中国に限らず現代の養豚はこのチャレンジをどう乗り越えるかの試練に直面しているからである。

注1:森田琢磨・清水寛一編『新版 畜産学』(第2班)、1993年、10頁。

本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日