花がよく売れるお盆・彼岸から見えてくる花産業の問題点【花づくりの現場から 宇田明】第66回2025年8月14日

葬儀が簡素化・小型化し、家族葬・1日葬・直葬の割合が葬儀全体の70%にまで増えているそうです(鎌倉新書 2024年)。

また、仏壇がない家庭や墓じまいも増えています。

こうした状況から、お盆やお彼岸の伝統行事が廃れてきていると思われがちです。

しかし、花産業では、お盆・彼岸の墓花やお供えの花の重要性が、年々高まっています。

花産業では、花が特によく売れる日を「物日(ものび)」とよぶことは、当コラムで何度も紹介しました。それは、春の彼岸、お盆、秋の彼岸、正月の年4回です。

いずれも仏教行事、伝統行事で、お墓や仏壇に供える花、正月の飾りなどに多くに花が使われます。

日本人は宗教心が薄いといわれますが、こうした行事における花の消費を見ると、宗教や伝統行事が根強く残っていることがわかります。

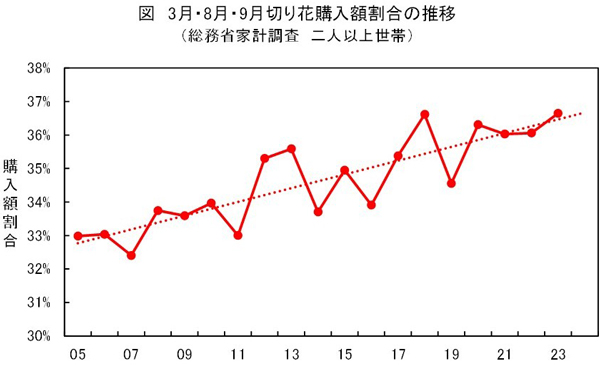

図は、総務省の家計調査(2人以上世帯)における切り花の年間購入額のうち、3月(春彼岸)、8月(お盆)、9月(秋彼岸)の合計購入額の割合を示しています。

図からは、この三つの月の購入額の割合が年々高まっていることがわかります。

これは、お盆・彼岸に花が以前より売れるようになったからではありません。

年間切り花購入額は、年々減りつづけて、それに伴い、お盆・彼岸の購入額も減っています。

しかし、減り方がほかの月よりは少ないので、相対的にお盆・彼岸の月の割合が高まっているのです。

物価高騰に賃金が追いつかない現役世代や、年金暮らしのシニア世代は、「花より団子」で花への出費を抑えています。

それでも、普段の生活では花の購入を控えても、お盆やお彼岸には、お墓や仏壇、あるいは遺影に花をお供えして故人をしのびたいと考える人が多いことが、図から読みとれます。

日本の伝統行事は希薄になったとはいえ、しっかりと生活に深く根を張っているのです。

図は同時に、物日以外の平日(ひらび)における花の売れ行きが悪くなっていることをも物語っています。

長年にわたり、物日に依存し、日常的な家庭での利用(ホームユース)を軽視してきたことが、

現在の花産業の苦境を招いた大きな原因です。

物日にはさばききれないほどの花が市場に入荷し、業界全体が多忙を極めます。

しかし、平日には取扱量が激減し、閑古鳥がなくような状況になります。

このような「山が高く谷が深い」消費構造を解消しなければ、花産業の持続的な発展はありません。

そのためには、物日に依存しすぎる体質から脱却し、家庭で日常的に花を飾る習慣や、誕生日や記念日などに花を贈る文化を広めていく活動が不可欠です。

重要な記事

最新の記事

-

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日

シンとんぼ(181)食料・農業・農村基本計画(23)水田政策の見直し(2)2026年2月21日 -

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日

みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(98)ナトリウムチャネルモジュレーター【防除学習帖】第337回2026年2月21日 -

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日

農薬の正しい使い方(71)脂肪酸・フラボノイド合成阻害剤【今さら聞けない営農情報】第337回2026年2月21日 -

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日

【第72回JA全国青年大会】JAたいせつ青年部が千石興太郎記念賞2026年2月20日 -

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日

【世界を診る・元外交官 東郷和彦氏】高市外交の"薄氷" 日中の"穴"大きく2026年2月20日 -

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日

(474)18期の卒論発表、無事終了!【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月20日 -

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日

和歌山の柑橘が20%OFF「年度末大決算セール」開催中 JAタウン2026年2月20日 -

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日

築地場外市場「おにぎりの具材めぐり」イベントに協力 JA全農2026年2月20日 -

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日

幻の黒毛和牛「東京ビーフ」販売開始 JAタウン2026年2月20日 -

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日

「東京バル」へ出資 食分野での社会課題解決に期待 あぐラボ2026年2月20日 -

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日

大阪府のこども園で食育授業 JA熊本経済連2026年2月20日 -

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日

築地で体験型イベントに参画 「おにぎりの具材めぐり」3月開催 アサヒパック2026年2月20日 -

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日

栃木米アンバサダー「U字工事」登場「とちぎの星」PRイベント和歌山で開催2026年2月20日 -

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日

秋田県仙北市と雇用対策に関する包括連携協定を締結 タイミー2026年2月20日 -

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日

農水省「食品ロス削減等緊急対策事業」公募開始 流通経済研究所2026年2月20日 -

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日

日本・フィリピン 農水産物貿易振興連絡協議会設立 Tokushima Auction Market2026年2月20日 -

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日

中性子線照射による小ギクの高速品種改良 有効性が学術誌で発表 QFF2026年2月20日 -

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日

持続可能な食料生産の実践を確認 旭市で「公開確認会」開催 パルシステム千葉2026年2月20日 -

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日

札幌イノベーションファンドを引受先に第三者割当増資を実施 テラスマイル2026年2月20日 -

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日

高崎・寺尾中学校で特別授業 カードゲームから考える持続可能な未来の作り方 パルシステム群馬2026年2月20日