【地域を診る】個性を生かした地域づくり 長野県栄村・高橋彦芳元村長の実践から学ぶ 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年9月12日

今、地域に何が起きているのかを探るシリーズ。京都橘大学学長の岡田知弘氏が解説する。地域の資源を生かし内部循環型の経済を築き、住民自治を実践した長野県栄村の高橋彦芳元村長。その挑戦は全国の地域づくりに影響を与えた。

京都橘大学学長 岡田知弘氏

先日、『とうきょうのさかえ』最新号が届いた。発行元は、東京栄村会。この会は、長野県栄村の村長であった高橋彦芳さんが、故郷と東京圏の栄村出身者をつなぐ組織としてつくった。

高橋さんは、私にとって、地方自治や地域づくりを研究する上での師であり、いろいろなことを教えていただいた。残念ながら、2023年11月22日に95歳で亡くなられた。

私が、栄村を初めて訪ねたのは、雪深い1996年1月のことだった。京都府農業会議による高齢地域調査の一環として、当時の栄村振興公社の先進的な取り組みを調べるために訪ねた。

栄村は、長野県北部の新潟県津南町と接する山村である。1988年の村長選挙で、村の企画課長も務めた高橋さんが当選するまで、栄村は国や県が推奨する、ほ場整備を含む公共事業や企業誘致、転作を推進していた。しかし、誘致した企業は撤退し、転作奨励品目は値崩れを起こし、人口流出と高齢化がかえって進行してしまった。

そこで高橋さんは、足元の地域の個性を大切にした「内部循環型経済」や「実践的住民自治」の仕組みをつくり、「一人ひとりが輝く村」をめざす政策を具体化していく。

例えば、補助金によるほ場整備事業をやめて、農家の負担を軽減しながら、村の建設業者に仕事と所得が回る仕組みを、村単独の「田直し事業」として実現した。整備された農地には機械が入り、ハウスも作られ、チンゲンサイ、きのこ類等の栽培が奨励された。生産初年度は村が生産資材を全額補助し、翌年度から経営の自立を図るという思い切った方法をとった結果、一戸当たり農業粗生産額はぐんぐん伸びた。このような行政投資の地域内経済循環は、道直し事業や合併浄化槽の整備事業などにも応用されていった。

村の振興公社は、宿泊部門と物販部門をもっていたが、村内で生産される農産物や猫つぐらなどの加工品をマージンなしで販売し、売り上げができるだけ村内の生産者に循環するように工夫していた。飲料は村に数軒ある酒屋さんから定価で購入しているとのことであった。2001年当時、振興公社の地域内調達額は総支出の7割に達し、住民一人当たり20万円をキャッシュバックする「還元率」であった。

当時、他の自治体の直売所等では10%余りのマージンをとっていたので、思わず「経営は大丈夫ですか?」と公社の事務局長に尋ねてみた。すると、「これは公益事業の位置づけですので、住民の皆さんの所得確保を第一にしています」との回答。しかも、公社経営全体としては単年度黒字であった。また、酒屋さんから定価で買う理由を尋ねると、「村の酒屋さんたちには、毎日、集落の一人暮らしの高齢者が元気にすごしているかを確認してもらっています。何か異常があれば、村の保健センターに連絡してもらいます。手当はなく、定価で順番に買うことで、地域の小売業だけでなく集落の安全、安心を守っています」。これは、阪神・淡路大震災の際に、個人商店の皆さんが、身体が不自由な被災者の自宅にかけつけて救出したことを知り、具体化したという。あらゆることから学び、それを村の政策に具体化し、住民とともに地域づくりをしている職員さんたちや、それを励ます高橋さんの姿勢に脱帽した。

さらに極めつけは、「下駄ばきヘルパー」である。2000年度から介護保険制度が開始されたが、へき地の栄村では民間企業の参入は考えられなかった。住民と話し合い独自の事業を創造した。村の社会福祉協議会が、ヘルパー資格を取得した住民を雇用し(非常勤)、ヘルパーさんが下駄をつっかけるように、空き時間に介護が必要な家を訪ねて介護し、冬場であれば家の周辺の除雪作業も行うというものである。

もともと長野県では、佐久総合病院等の厚生連の病院を中心に自治体と連携しながら「ピンピンコロリ(PPK)」運動ともいわれる在宅医療サービスを展開していたが、これに訪問介護を加えることになる。2000年代半ばには長野県は長寿県であるうえ、1人当たり老人医療費は全国最低水準となっていた。栄村でも、同様の活動を展開しており、高齢化率が県内トップクラスであったにもかかわらず、老人医療費は低水準であり、かつ国民健康保険料や介護保険料の基準額は県内最低という成果をあげたのである。最盛期、この下駄ばきヘルパーとして、村の人口の1割に当たる200人が登録していた。福祉、雇用、防災等の複合的な役割を果たしているうえ、賃金は介護保険会計から内部循環する仕組みである。

高橋さんがいう「実践的住民自治」とは、住民が自ら地域の課題を考え、解決策を考え、具体化する取り組みに参加することも意味していた。そのような住民の主権者意識を高めたのは、公民館活動であった。

私が「地域づくりの経済学」を「地域内再投資力」と「地域内経済循環」という経済的側面だけでなく、「地域住民主権」という住民自治の側面から構築したのは、高橋さんはじめ栄村の皆さんの取り組みに学んだからである。その地域づくりの精神は、高橋さんが呼びかけた「小さくても輝く自治体フォーラム」を通して、今や全国に広がっている。

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

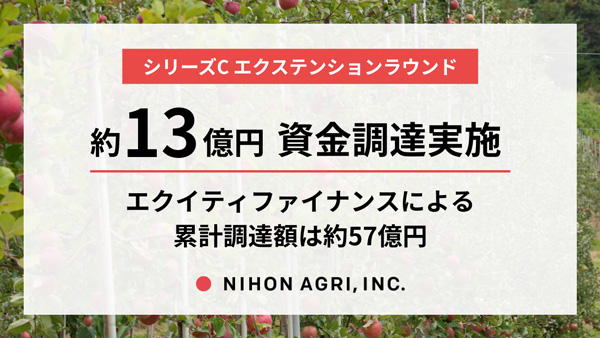

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

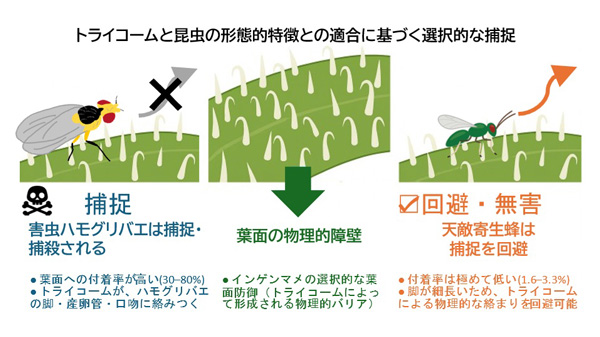

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日