【JA全農神出専務に聞く・全農改革】日本農業のために事業を改革(上) 2016年12月20日

スピード感をもって課題を解決

聞き手:石田正昭龍谷大学農学部教授

政府が提唱する農業の成長産業化を実現するための「農業改革」は、いつの間にか、生産資材価格問題に置き換えられて「農協改革」から「全農改革」に衣替えし、それでもその改革論議に加わり「真摯に協議」してきたにもかかわらず、11月11日に規制改革推進会議農業WGは「全農解体」まで視野に入れた「農協改革に対する意見」をだしてきた。その後、与党による「農業競争力強化プログラム」となり、最終的には政府の「農林水産業・地域の活力創造プラン」として取りまとめられた。

こうした経過とこれを受けて今後、全農として何をどう取組んでいくのかを、神出元一JA全農代表理事専務に聞いた。聞き手は、石田正昭龍谷大学教授にお願いした。

◆魅力増す農業へ真摯に協議

――どうして規制改革推進会議農業ワーキンググループ(WG)から、あのような「意見」が出てきたと思いますか?

今年の春からの農水省や自民党の小泉PTとの協議は、ある意味で坦々と進められてきましたし、9月には組織討議して「『魅力増す農業・農村』の実現に向けたJAグループの取組みと提案」(以下、「魅力増す...」)をとりまとめました。これは、実行していきますが、さらにジャンプアップしなければならない課題もあり、そのためには、全農の力だけではできないものもあるので、国としてやっていただくことや、業界としても努力していただかなければならないこともあります、という議論をしてきました。

今年の春からの農水省や自民党の小泉PTとの協議は、ある意味で坦々と進められてきましたし、9月には組織討議して「『魅力増す農業・農村』の実現に向けたJAグループの取組みと提案」(以下、「魅力増す...」)をとりまとめました。これは、実行していきますが、さらにジャンプアップしなければならない課題もあり、そのためには、全農の力だけではできないものもあるので、国としてやっていただくことや、業界としても努力していただかなければならないこともあります、という議論をしてきました。

そして「農業競争力強化プログラム」の前段では「国が...」と、国がやるべきことが書かれているように構造改革を本当にやるのであれば、例えばジェネリック農薬のような国の規制を緩和するとか新たな法整備をする。業界自身のあり方や全農のあり方も考え、三者が一緒になってきちんとやろうということでした。

農水省が本気で踏み出すのであれば、いままで私たちが単独ではできなかったことが、できる可能性があると考え、真摯に協議してきました。

――いままでも全農としてさまざまな努力をしてきていますね。

2008年に、投機的な要素もあって、原油が上がって、世界的に肥料原料が高騰したときに、全農は海外のいろいろな山元と3年契約、5年契約して原料を確保しました。そして、原料が高いので肥料の建値は5~6割上げましたが、実際に農家が使う場面の肥料をどれだけ節減するかということで、全国9か所に土壌分析センターを新たに設置して土壌分析を行い、それに基づいて一定の成分が入っていれば、それ以上施肥しなくてもいいように、りん酸と加里成分を抑えた「PKセーブ」という肥料を作りました。その結果、全農は約30万t300億円ほど事業量は落ちましたが、私たちは農家の組織だという思いがあってやってきました。

そのことは、農水省も分かってくれていましたが、現在の構図は買い方・売り方をもう少し改革しないさいといっているわけです。

――規制改革推進会議の農業WGともそういう感じだったんですか?

そういう議論のステージが、なんとなく合わない感じがありましたが、真摯な対応をしてきたので、あそこまでのものが出てくるとは思いませんし、大変残念でした。

◆農業者に最大メリットを

――「農業競争力強化プログラム」でいわれていることについては、今後、組織協議をしながら具体化していくわけですか?

「農業者、農協に最大のメリットを提供する共同購入の組織」になりなさいといっています。いろいろな意見や議論がありますが、私は「全農は小さくなれ」ということではないと考えています。なぜなら、持続可能な農業をつくっていくためには、法人なども含めた全国の農業者と気持ちを合わせて一緒に共同購入や物流合理化に取り組んで規模によるメリットを出していくことだと考えています。そのことで、長年JAをご利用いただいている組合員にもその効果を還元でき、平場だけでなく中山間地も守れると思います。

つまり、「最大のメリットを提供する共同購入の組織」とは、いまの全農がJAグループとしての仕事だけではなく、いま以上に日本を代表する共同購入者になって、徹底的に価格交渉して、農家に安い農業資材を提供する組織のことです。

――大口の利用者がいて、こういうモノが欲しいと注文すると、全農が調達して届けるという直販体制を作る...。

地元農協との合意が必要ですが、そうしたことをやることで、結果的に地域の農協に結集してもらうことが大事ですし、そのことで地域農業を護れると思います。

――畜産では、全農がマンツーマンで対応していますが、ああいう感じですか?

いま耕種農家は180万戸ですが、将来的には平場は40~50万で6~7割の生産額を担うようなことになっていくと思いますが、その中で、中山間地をどう守るかが課題です。だから産業政策と地域政策をきちんと組み合わせていくことが必要です。そして、全農として100haとかの大口農業者も含めてすべての農業者のニーズに応えられるようにするために、何年かかけて農業者から支持される強力な共同購入組織をつくる。そのためには、国の規制も変えて欲しいし、業界構造も変えて欲しいと言ってきました。

――私は、購買事業については、農協から全農直接への事業委託もありだと思っていますが...。

燃料事業では、JA自らが運営が難しいときは全農が事業を受託しています。また、農機事業ではJA機能(小売)と全農機能(卸)を県域で一体化し、農家は不可欠な農業機械を長く利用できるよう、修理や部品交換などのメンテナンス事業も含めた体制を構築するため、分散化している拠点を再編し、JAとの一体運営による合理化をすすめています。他の事業についても、効率化、省力化の観点で、組合員やJAからの要望があれば、全農が事業を受託するということも検討すべきだと思います。

例えば、本当に肥料の銘柄が集約でき何通りかに絞られれば、隣接する県で使う肥料は同じものになります。そうなると、生産者から直接に注文を受け、物流も全農が配車して、農家にも農協にも直送する。そういうインフラが整ってくると相当に合理化・省力化ができます。

組織内ではいろいろ議論がありますが、これがもっとも合理的なスタイルだと思います。

こういう仕組みが動きだすと、見込み発注で各段階で在庫をもっていることや物流にもやや無駄がある今の状態と違い、「実オーダー」が入るので、価格交渉は格段に変わります。また、大口農家・法人に対しても効率的な直行物流体系に作り変え、「絶対安」が実現できる可能性が高まります。

・【緊急インタビュー・全農改革】神出JA全代表理事専務(下)-シンプルで筋肉質な事業に、農業者が味方になる仕組みを、インタビューを終えて:キーポイントは多段階制の解消

重要な記事

最新の記事

-

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日

事前契約で米価に「下限値」 暴落食い止め営農可能な手取り確保 全農にいがた2026年2月4日 -

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日

高市首相モームリ 【小松泰信・地方の眼力】2026年2月4日 -

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日

朝市では「5kg3434円」 県産米の売れ行き好調 JAふくおか嘉穂の直売所2026年2月4日 -

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日

水稲新品種「ZR2」を農研機構と育成 多収で良食味 JA全農2026年2月4日 -

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日

とちぎ霧降高原牛・日光高原牛 生産者が「みどり認定」取得 JA全農とちぎ2026年2月4日 -

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日

米の行方―食の多様性の中 意外な開拓先も 元JA富里市常務理事 仲野隆三氏2026年2月4日 -

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日

農業を仕事にする第一歩を応援「新・農業人フェア」11日に開催 農協観光2026年2月4日 -

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日

地域農業動向予測システム(RAPs)活用方法を紹介「担い手育成支援セミナー」開催 農研機構2026年2月4日 -

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日

黒星病に強いナシ品種づくり DNAマーカーで効率化 農研機構×かずさDNA研究所2026年2月4日 -

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日

道の駅直売所「サンサンうきっ子宇城彩館」、レジ通過1000万人を達成 JA熊本うきが記念イベントを開催2026年2月4日 -

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日

北海道の人生150本を記録『北海道の生活史』出版記念展示会開催 コープさっぽろ2026年2月4日 -

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日

氷見市などと「棚田を中心とした持続可能な地域づくりに関する連携協定」締結 ヤマタネ2026年2月4日 -

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日

「山村の地域資源の活用~山村活性化支援交付金について~」オンラインセミナー開催2026年2月4日 -

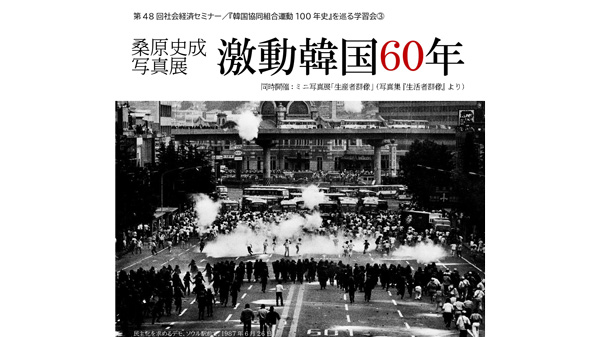

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日

「桑原史成写真展激動韓国60年」市民セクター政策機構と協力開催 生活クラブ連合会2026年2月4日 -

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日

日本豆乳協会 2025年の豆乳類の生産量44万4552kl 過去最高を記録2026年2月4日 -

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日

畜産用赤外線ヒーター「ミニぽか」200Vハイブリッドモデルを追加 メトロ電気工業2026年2月4日 -

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日

大洗町と子育て支援で連携 ハッピーギフト受付開始 パルシステム茨城 栃木2026年2月4日 -

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日

首都圏企業と道内の大学・自治体とのマッチングイベント「北海道PRデイズ」開催2026年2月4日 -

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日

原発事故を風化させない 利用者と「富岡復興ソーラープロジェクト」視察 パルシステム連合会2026年2月4日 -

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日

岡山で農業機械修理・購入を気軽に「農業機械よろず相談部門」新設 西井農機2026年2月4日