生モズクのブランド化と6次産業化を視察 地域・社会課題の解決へ事業構想作り 全中教育部が沖縄で「ミライ共創プロジェクト」研修(2)2024年12月18日

JA全中教育部は12月11、12の両日、沖縄本島で「ミライ共創プロジェクト」の第3セッションとしてフィールドワークと討論を行った。11日はうるま市の勝連地域で日本最大の生産量を誇るモズク栽培の事業などを視察した。同地域では「沖縄うるま船団丸」による生モズクのブランド化と6次産業化の取り組みが注目されている。その作業などを視察し、船団丸事業を全国で展開するGHIBLI(ギブリ)の坪内知佳社長による講演も行われた。

生モズクのブランド化と6次産業化を視察「ミライ共創プロジェクト」研修(1)より

過酷なモズク栽培の作業

モズク栽培について説明する東船団長

モズク栽培について説明する東船団長

モズクの栽培は自然環境に大きく左右されることに加え、作業は過酷で常に命の危険が伴う。モズクの種に供給業者はおらず、すべて海洋から直接採取するしかない。

また、光合成で成長するため海洋汚染は生育に直接影響する。勝連周辺ではプランクトンも少なく、透明度が高かったが、最近は近隣での採掘作業の影響もあって泥やほこりが増え、栽培する苗所は常に清掃作業を行わなければならない。

さらに海水温の上昇で台風が本島を直撃する機会が減少し、農業と違って「海底を掃除してくれない」(東船団長)悪い影響も懸念される。海水温の上昇も生育に影響を与える。

海中での作業は「体力勝負」だ。モズク網に天然母藻から種を採取する作業こそ陸上のプールで行うが、そこから栽培までには3回も網を移動する。作業はほとんどが人力だ。

船上で作業を説明する沖縄うるま船団丸の東卓弥船団長

船上で作業を説明する沖縄うるま船団丸の東卓弥船団長

11月に海底の苗所に網を地張り、12月にはそれを中間の苗所に移動、さらに1月には本張りの苗所に移動させ、2~6月に収穫する。海中作業は年に120日ほどもあり、その間は1日6時間、年間480時間も潜る。網は5枚を1セットにして「自分の体重と同じぐらいの重さ」を運ぶ。しかも、冬場の海水温は19度と低く「この時期が一番きつい」。

命の危険とも隣り合わせだ。モズク漁師は年収が低く、機材や装備の更新もままならない。海中作業では30キロのおもりを体に付けてマスクをかぶり、船上のコンプレッサーから圧縮空気をホースで送り込む。コンプレッサーの故障や燃料切れ、あるいはホースの切断などはいずれも死に直結する。昨年もモズク漁師が1人、事故で命を落とした。

危険を伴う作業だけに、若い船団員が加わっても「潜水病の知識や装備の注意など教育が必要」と、まだ船上作業に徹しているほどだ。

GHIBLI坪内社長の講演

地方創生と自分たちのブランドの両輪で成長目指す

講演するGHIBLIの坪内知佳社長

講演するGHIBLIの坪内知佳社長

坪内社長は「船団丸の目指すもの」をテーマに講演し、1次産業の再生に携わるようになった経緯や思い、苦労などを話した。船団丸は2010年に山口県萩市の離島、大島からスタートした。13年からは全国に広げて「日本船団丸」として「地方創生と自分たちのブランドを両輪で成長すること」を目指している。ギブリは現在、15の産地で事業を進めており、船団丸のような漁業だけでなく農業や一部林業も手がけ始めている。今後は「ビジネスと環境の共生をどう目指していくか」に照準を当てている。

船団丸の製品だけが売れても「地域が衰退しては仕方がない」と、農水省の6次産業化認定事業者の認定も受け「行政も生産者も納得して進めることを大切にして」いる。そのため、「最初は1人からスタート、地域をまきこみ、なるべく行政や組合を通して」事業を進めている。直販は「ブローカーで中抜き」と言われることもあるが「物流は直接だが、組合や仲買いなどの商流は通し、収益を地域に還元している」ことが評価を得ている。

船団丸の事業は苦労が多い。他の1次産業同様、物流の2024年問題や人手不足(特に営業)、DX(デジタルトランスフォーメーション)の難しさ、人材・経験不足など多くの課題を抱えている。これらを一つ一つ解決しながら、例えばDXは「無理に進めるのではなく、少しずつ理解を深める」「トラブルがあっても常に一歩、1ミリでも動き続ける」努力を促してきた。沖縄うるま船団丸の活動は始動から8カ月しか経っていないが、当初のメンバー1人が現在では四つの船団で総勢11人に増え、10代の若いメンバーも加わった。生モズクの販売も順調で今期の在庫は残りわずか。

とはいえ、温暖化など海洋環境の変化で養殖が難しくなり、将来は魚類そのものの減少も予想される。「魚が減ってもクオリティーを保ち、トラブルがあっても収入を確保するため、自分たちで売り先を確保するなど持続可能になるよう若い漁師さんたちと一緒に立ち向かいたい」と語った。

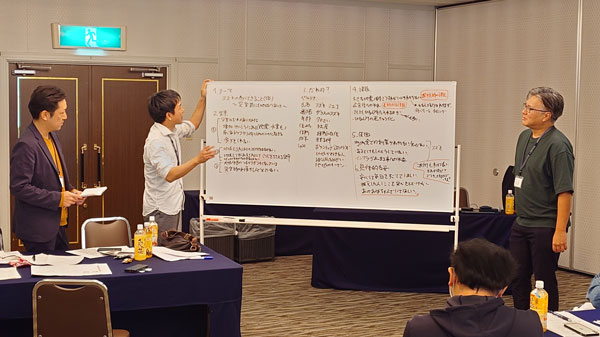

社会・地域の課題解決へ、チームごとに構想を議論

フィールドワークを振り返るプロジェクト参加者

フィールドワークを振り返るプロジェクト参加者

12日のワークショップでは11日の視察を振り返り、全体で意見交換を行ったうえで、地域・社会課題について各参加者の興味・関心を出し合った。その結果①防災②子育て③農業振興のチームが編成され、チームごとにコンセプト作りを検討した。各チームの途中経過の報告に対して、JA全中教育部から①すべては解決できないので課題は絞り込む②原因に対してJAが解決できるか③課題解決が必要な人へのヒヤリングなどで仮説を検証する、といったアドバイスがあった。

チームごとに課題解決に向けた事業構想を説明

チームごとに課題解決に向けた事業構想を説明

第3セッションを終え、セッションの参加者からは様々な感想や意見が出された。まず、農業と漁業の違いがあっても「共通課題が多い」という点で「収穫量の減少は同じ。環境対策と両軸で進めていく必要があると再認識した」「需要があっても低価格。その裏側にある苦労を発信する必要がある」といった感想だ。また、キーマンを中心に自ら改革を進める「船員の人間力に感心した」との感想がある一方で「なぜ農業ではできないのか」「JAに頼ってしまう」との課題も指摘された。こうした課題の解決には「伴走支援の重要性」「情熱あるキーマンが必要」、あるいは「自分も伴走者ではなくキーマンにならねば」との決意も示された。

次回(第4セッション)は2月13日、14日に行う。

重要な記事

最新の記事

-

高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日

高市旋風で自民圧勝 農政は課題山積、「一強国会」でも熟議を2026年2月10日 -

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日

米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日 -

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日

おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日 -

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日

コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日 -

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日

農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日 -

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日

日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日 -

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日

2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日 -

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日

【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日 -

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日

売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日 -

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日

電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日 -

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日

宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日 -

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日

宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日 -

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日

「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日 -

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日

累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日 -

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日

養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日 -

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日

農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日 -

春休みに宅配のおしごと体験 稲城市の特別施設で無料開催 パルシステム連合会2026年2月10日

春休みに宅配のおしごと体験 稲城市の特別施設で無料開催 パルシステム連合会2026年2月10日 -

三井住友信託銀行と遺贈寄付に関する協定を締結 むすびえ2026年2月10日

三井住友信託銀行と遺贈寄付に関する協定を締結 むすびえ2026年2月10日 -

黒毛和牛へのメタン削減資材「ボベアー」敷島ファーム、dsm-firmenichと給与実証 兼松2026年2月10日

黒毛和牛へのメタン削減資材「ボベアー」敷島ファーム、dsm-firmenichと給与実証 兼松2026年2月10日 -

燕市と子育て支援で協定締結「おめでとうばこ」プレゼント パルシステム新潟ときめき2026年2月10日

燕市と子育て支援で協定締結「おめでとうばこ」プレゼント パルシステム新潟ときめき2026年2月10日