【インタビュー・奥和登・農林中央金庫新理事長】地域の主人公は農協2018年7月3日

・次期経営計画で農業者と農協支援

6月22日の総代会で農林中央金庫は奥和登新理事長を選任した。就任を前に全国の農山漁村の実態や農協などの現場を回ったという。来年度からの次期中期経営計画の考え方を中心に話を聞いた。

◆農山漁村を少しでも元気に

--新理事長として抱負をまずお聞かせください。

3月の理事長就任内定以来、これまで48日かけて300会員に挨拶をして回りました。ほぼ1日1県、その県内の5、6会員を訪問してきました。

3月の理事長就任内定以来、これまで48日かけて300会員に挨拶をして回りました。ほぼ1日1県、その県内の5、6会員を訪問してきました。

全県に共通する話題は3つありました。

1つは人口減少で地域は本当に活力が失われ、担い手の再生産が非常に難しくなっているということです。農業も林業も水産業も全部同じで、大変深刻な状況です。

もう1つは鳥獣被害。シカ、イノシシ、サル、そして北のほうに行くとクマによる被害です。その防御のためにあれだけコストをエネルギーをかけていて、本当になんとかならないかと思いました。

ただ、3つ目は少し明るい話で、多かれ少なかれ日本全国かなりインバウンド需要が増えて、外国人観光客が来始めているということでした。

それに対して、農林中金はやはり農林水産業のために、あるいは農村、山村、漁村が少しでも元気になるように、知恵と汗を出していかなければいけないというのが率直な思いです。来年から新しい中期経営計画が始まりますから、そのなかに少しでも農山村を元気にする要素を入れていけないかと思っています。

(写真)奥和登・農林中央金庫新理事長

◆コンサル、コーディネート、そしてアジア-「食農ビジネス」

--現行の中期3か年計画は「食農ビジネス」、「リテールビジネス」、「投資ビジネス」の3つの分野を柱に、それをコーポレート部門が支える姿になっていますが、次期中期経営計画の考え方についてお聞かせください。

食農ビジネスは実質取り組みを始めたのが2年前からですから、これからもう一段ステージを上げなければなりません。

今までは農家や農業法人に出向いて話をして、いろいろなプログラムを使って融資などで支援することが多かったわけですが、今後は農家や農業法人に対して、経営コンサルなどのサポートがどのくらいできるかという観点を持ちたいと思います。たとえば農業法人が単にリンゴを作るだけではなく、アップルパイにして売るためにはどういう加工施設が必要で、どこに売るのかといったことにどのくらい相談に乗っていけるかということです。食農ビジネスのひとつの柱はこうしたコンサルテーションです。

もう1つは農山漁村が少しでも元気になるようにコーディネートすることです。たとえば、海外からのインバウンド需要を捉えて、農家レストランや農泊などによって地域に新しいお金の流れが発生するような取り組みも求められますが、そういう取り組みをコーディネートするためにどれだけ知恵と汗を出していけるかだと思います。

人口減少といってもシルバー人口は増えており、そのシルバーの方が本当にずっと東京にいないといけないのかという問題もあると思います。数か月でもいいから田舎で暮らそうという提案や、それを受け入れる施設を作れないかといったことも展望しながら食農ビジネスを展開できないかとも考えています。

最近は関係人口という考え方が注目されていますが、農村の人口が1人減ったら、その分、1週間泊まる人を50人つくれば人口としては均衡することになると思います。ただ、お金の使い方という点では、村に住んでいた1人分の1か月の消費額は、1週間泊まってくれる人が2人もいれば、大体見合うと思います。そういう意味では農村に来る人の延べ滞在時間というものに着目すれば少しでも農村の活力アップにつながると思います。

シルバーの方々は何も東京であくせくすることはなく、ときには農村でおいしいものを食べて過ごす。そういう生活も提案できれば農村がもっと元気になるということだと思います。

それに対して投資やビジネスをしたりというのは、まだまだ先の話だと思いますから、今は産官学連携も含めてアイデアを持っている人や、自分は農村でこういうことならできるという人をどうコーディネートするか、これが重要だと思います。

その仕事は何も若い職員でなくても、極端なことをいえば、農林中金OBのシニアにもう一回活躍してもらうといったこともできるのではないかと思っています。

食農ビジネスの3番めは、アジアとともにどう成長するかということです。農産物の輸出や、アジアの国への事業進出に対してお手伝いをするということにも取り組まなければなりません。つまり、食農ビジネスで今後力を入れていかなければならないのは、コンサルテーション、コーディネート、そしてアジアと共に、ということです。

◆組合員の資産形成も-リテールビジネス

リテールビジネスは、今までJAバンクシステムとして、農協の経営上の問題点を指摘し厳しく指導するというイメージが強かったわけですが、JAバンクシステムを確立して16年となり、おかげで自己資本比率が悪いという農協はかなり少なくなってきました。つまり、今までは病気を治すといった側面が強かったわけですが、今後は農協が地域の主人公ですから、たとえば地域で農泊を展開するといった取り組みに力を入れることができるように、農協と一緒に議論ができたらいいと思っています。そこに力を入れていくのも今後のリテールビジネスではないかと思っています。

もう1つはリテールといえば貯金でしたが、やはり貯金だけではなくて貸し出しについても、あるいは投資信託や保険についてもやはりJAグループが一定のシェアを金融業態のなかに持つことが重要だと思います。貯金は一割のシェアを持っていますが、貸し出しは5%あるかないかのシェアですし、投資に至ってはほぼゼロに近い。そういうなかで金融機関として貸し出しや投資でも一定のシェアを築いていかなければならないと思っています。

とくに貯金一本鎗では農家組合員や利用者は低金利が続き、かつ長寿命化もしていますから、長生きリスクに耐えられる資産、家計を確保できるかという心配もあろうかと思います。組合員の資産形成という意味で少しリスクはあったとしても長い目で見たときに本当に農家組合員、利用者の資産が増えたというかたちにするには、どうしても投資信託という商品ははずせないと思います。

農協として組合員の資産を少しでも増やすというのが、本当に農家組合員、利用者のためになる金融機能ということですから、そこにも力を入れていかなければなりません。それをより具体化していくのが次期中期計画です。

◆利用実態に合わせ店舗再編

それから店舗再編というと少しリストラ風に聞こえますが、これも大事な点です。今はデジタル技術が大変に進んでおり、これまでのように何枚もの用紙に住所、氏名を書くようなことをしなくても済む技術が出てきていますし、さらに農協の窓口まで来なくてもスマホで用が足りるという技術もあります。そういう技術の進展への対応という面から店舗再編を考えるということです。

それから利用者層や年齢層も変わってきていますから、今までのように常時4名の職員を配置して、貯金も貸し出しも為替もいつでもできますという店舗がどこにでも必要なのかということです。利用実態に応じて、取り扱い業務を見直し、月曜日と金曜日だけ店舗を開く、あるいは移動店舗を導入し年金のデリバリーはそれで対応するといったかたちまで考えれば、組み合わせはいろいろあると思います。

技術の進展と実際の利用実態を組み合わせたなかで、JAバンクとしてはこういうオプションがあるということを示しながら、農協が店舗をどうするかしっかりと考えていただくということが大切だと思っています。

それをしっかりと議論して実践すれば、自ずと店舗もATMも減っていくと思います。それによって職員が他の業務に回ることになりますから、そうすると農家や農業法人により足を向ける、あるいは組合員のところに行って資産形成の相談をする。決して組合員とのコミュニケーションを粗にすることになく、より価値があるところに職員を振り向けることができるのではないかと思っています。

◆新たな国際分散投資へ

投資ビジネスの分野は国際分散投資というコンセプトで債権も株式も、アメリカもヨーロッパもアジアも、というのが基本です。しかし、どちらかというとアメリカの債券の比重が大きく、今後は債権からクレジット、プロジェクトファイナンス、プライベートエクイティなどへどのくらいシフトできるか、それからアメリカ以外のところにどのくらいシフトできるかということについて、足元を確認しながら少しづつシフトしていこうというのが大きな考え方です。それによってリスクも増えますし、人手もかかりますが、それ以上に収益が上るような領域を探し続けるということだと思います。少しづつ挑戦しながら見極めながら進んでいくということです。

--信用事業の新しい姿とJAの総合事業の意義について改めてお聞かせください。

たとえば移動店舗の話にしても、当然ですが移動ATMとともに予約購買によって生活に必要なものを届けるといったこともセットできると思います。あるいは資産形成についても貯金と投信と保険もあるわけですから、共済と一緒になった資産形成の取り組みもできます。

また、営農相談に行くといっても全農と一緒になってTACと信用渉外が一緒に担い手を支援することも必要でしょう。それによって農協の事業は足し算以上に利便性が高まると思います。そういう組み合わせが非常に重要で、その意味では来年5月までの各農協の判断を待っていますが、基本的には総合事業を選択されるでしょう。総合事業という機能を眠らせることなく最大限使いながら、組合員や地域、消費者のために役立つ機能をどんどん提供していく必要があると思います。

--准組合員の利用規制問題についてはどう考えますか。

政府が言っているのはJAグループがんばれということであり、農家のため地域のためになるような機能を発揮してほしいということだと思っています。それが不十分だったら、そういうお仕置きみたいなこともあるよというように捉えていますので、この規制自体をどうこう言うことではないと思っています。むしろ今やらないといけないことをしっかりやる、これに尽きると思います。

--農協の役職員に呼びかけたいことは?

農林中央金庫は農業、林業、水産業、そして農村、山村、漁村がベースだと思っていますし、地域を守る主人公は農協ですから、農協の方には地域にもっともっと足を運んでいただきたいと思います。どうしても事務所のなかでの仕事が多くなっていますから、われわれはそうしたデスクワークが少しでも減るようなお手伝いをし、やはりその分、事務所を出ていって足を運ぶということだと思います。

かつてある県のJAグループ幹部から言われたのは、運動とは、相手のところに足を運んで、相手の気持ちを動かすということだということでした。運んで動かす、これが運動なんだと言われたことがあります。やはり基本は組合員のところに出かけていって、気持ちを共有することだと思います。

(関連記事)

・奥理事長、大竹専務を経営管理委員に選任-農林中金(18.06.25)

・奥専務の理事長昇格を決定 農林中央金庫(18.06.25)

重要な記事

最新の記事

-

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日

【育成就労制度で変わる農業現場】「国際貢献」から「人材の育成・確保」へ(2)2026年2月9日 -

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日

【加工原料乳補給金】酪農家支援へ7万トン増2026年2月9日 -

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日

女性農業者向け農業機械研修に協力 井関農機2026年2月9日 -

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日

優れた作品に圧倒 受賞に誇り持って JA共済 書道・交通安全ポスターコンクール表彰式2026年2月9日 -

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日

彩りも食感も「セルリー・パセリ・サラダ菜フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日

『いわて牛枝肉共励会』最優秀賞「いわて牛チャンピオン牛フェア」開催 JA全農2026年2月9日 -

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日

「ALL OF EVANGELION」コラボドリンク みのりカフェ福岡パルコ店で販売 JA全農2026年2月9日 -

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日

衆院選で隠しきった高市氏の軍国主義【森島 賢・正義派の農政論】2026年2月9日 -

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日

高校生にスマート農業特別授業を実施 サタケ2026年2月9日 -

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日

亀岡市と「京都・亀岡保津川公園に係る協力協定」締結 日本農業2026年2月9日 -

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日

無料ウェビナー「農業機械用伝動Vベルトの故障形態とそのメカニズム解析」開催 バンドー化学2026年2月9日 -

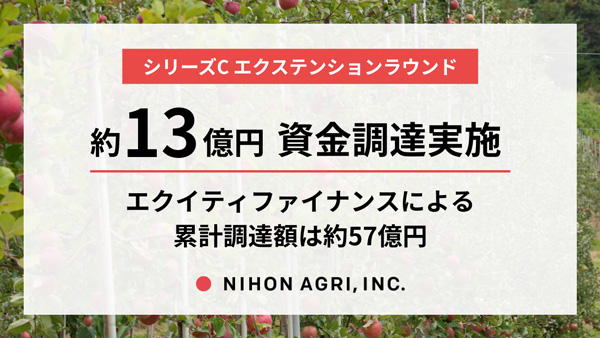

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日

日本農業 13億円の資金調達 エクイティファイナンスによる累計調達額は57億円に2026年2月9日 -

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日

独自イチゴ品種「SAKURA DROPS」シンガポールDON DON DONKIで展開開始 CULTA2026年2月9日 -

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日

豪雪地・岩手県西和賀町の地域ブランド「青唐辛子」使用「激辛ご当地ラーメン」誕生2026年2月9日 -

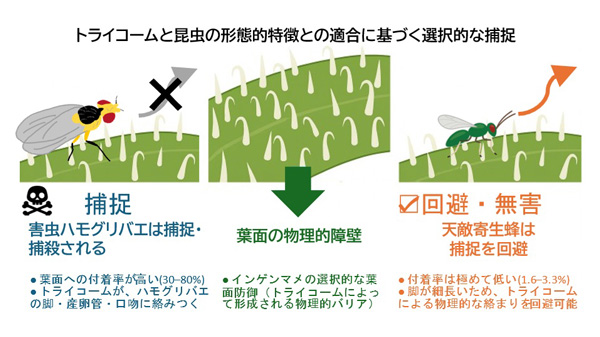

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日

害虫は捉えて天敵は活かす 植物の防御戦略の仕組みを解明 静岡大学2026年2月9日 -

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日

豊橋バイオマスソリューションズとイオンアグリ創造が共同研究 今春からミニトマト生産開始2026年2月9日 -

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日

多拠点生活とスキマバイトで労働力不足解決へ 関係人口創出プロジェクトを支援2026年2月9日 -

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日

速効退治&持続効果を強化「草退治ストロングシリーズ」新発売 KINCHO園芸2026年2月9日 -

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日

食育プロジェクト「学校給食ゆざごっつぉの日学習会」開催 生活クラブ2026年2月9日 -

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日

出生祝いプレゼント 茨城町と子育て支援連携 パルシステム茨城 栃木2026年2月9日