地元発信で「地域創生」へ "足元の資源"有効に【全中教育部・オンラインJAアカデミー】2024年10月31日

JA全中教育部主催の第3回オンラインJAアカデミーが9月中旬開かれた。「ふるさとの夢をかたちに」というミッションを掲げる株式会社さとゆめ(東京都千代田区)の嶋田俊平社長が「地方創生最前線!ローカルビジネスのつくり方」と題して、地域まるごとホテル(山梨県小菅村)と、沿線まるごとホテル(JR青梅線沿線)、2事例を中心に地域での新規事業創出のポイントを講演した。

"足元の資源"有効に

セミナーでは、JA全中教育部の田村政司部長が「さとゆめはビジネスを通じて中山間地振興や空き家問題といった社会問題解決で大きな成果をあげてきた。嶋田社長のお話から、JAグループにおける地域活性化にヒントを得ていきたい」とあいさつした。

嶋田さんはまず、さとゆめのビジネスの立ち上げ方、ビジネスモデルを紹介した。

採算度外視で関わり地域の信頼を得るA「NPOフェーズ」→調査費・企画費など一時的なお金が得られるB「コンサルフェーズ」→継続的な売り上げが立ち雇用が生まれるC「事業フェーズ」――という3段階をシームレスに(切れ目なく)つないでいく、というものだ。

NPOはじり貧になりがちで、コンサルは「金の切れ目が縁の切れ目」になりがち。事業会社は営利を追い過ぎ地域からそっぽを向かれかねない。「そういう失敗を経て、地域の必要とされる存在になり自分たちが食っていくためにはA→B→Cを全部やると腹をくくった」と嶋田さんは話し、山梨県小菅村の事例に入った。

村まるごとホテル(小菅村)の紹介では、両側を山にはさまれ、多摩川源流に沿って家屋が点在する小菅村の写真がスクリーンに映し出された。公共交通は1日3~4本のバスのみで、コンビニもスーパーもない。

小菅村には最盛期2200人ほどいた住民が、今は700人で、さらに減ることが予測された。嶋田さんは村長に懇願され、「道の駅こすげ」開設などさまざまな施策を展開。観光入り込み客数が増えたが、観光客はほとんど日帰りで村にほとんどお金を落とさなかった。

そんな時、「村には100軒くらい空き家がある」という話を聞き、空き家をホテルにしようと思い立つ。

「空き家は課題だが、課題をビジネスチャンスにひっくり返す。モヤモヤをワクワクに変えることが地域活性化で重要だ」と説明する。

2019年、「700人の村がひとつのホテルに」をキャッチコピーに「村まるごとホテル」は開業する。オンリーワンのコンセプトを練り上げた。

宿泊ビジネスは「客単価×客数」だ。客単価・客数から逆算してハード・ソフトの計画を立てる。人口が減る中では「客数で勝負」は難しくなるので、「客単価で勝負」するビジネスに転換していかないといけない。そう考え、客単価を1泊4万円ほどに設定した。

村の方々がお客さんにフランクに応対すると、都市型ホテルにはないホスピタリティーが評価される。地域の巻き込みは付加価値につながりコスト柔軟性も生まれ、ビジネス的に強くなると嶋田さんは説いた。

一方、沿線まるごとホテル(JR青梅線)の事例も紹介した。

青梅線は、青梅・奥多摩間は沿線の過疎が進み乗降客数も減っていた。

現場を歩くと、奥多摩の人たちは集落にアイデンティティを感じ、その中心にある駅を大事にしていた。人々が愛着を感じている駅や集落を中心に事業を創ったらいいのでは。

沿線まるごとホテルには四つのコンテンツがある。「無人駅チェックイン」、住民が集落を案内する「集落ホッピング」、沿線の食材を使ったコース料理「沿線ガストロノミー」「古民家ステイ」だ。

60組限定で「沿線まるごとプラン」を3万円くらいで売ると、あっという間に完売した。その結果、「行けるぞ」と自信7割になった。こうした実証実験を繰り返す中、自治体、地域企業、住民が加わり、地域ぐるみのムーブメントになった。事業開発時のコスト・リスク軽減にも、資金調達時の信用力担保にも、地域への信用力担保にも、国や自治体との連携が有益だ。

嶋田さんは、「一番の敵は、自分の胸の中にある『こんなもん壁』。私も壁の中にいた。小菅村や沿線まるごとホテルで壁を乗り越えた時、それまでと全然違う景色が見えた」と話した。

【質疑応答から】主体性と継続性重要

Q お話に、志を感じた。われわれ農協系統にとっても重要な地域活性化を、自らリスクを取ってまでやろうと決めたきっかけは。

A リスクを取って事業をするのは小菅村のホテルが初めてだった。学生時代の鴨川源流の村での森林ボランティアでの経験が、一つ後押ししてくれた。林業が衰退し山が売られ産廃が持ち込まれたが、その時は学生で何もできなかった。約20年たち、ホテルの運営をする人が見つからなかったとき、「今度こそ風景と暮らしを守ろう」と決意した。

Q 資金調達で工夫されている点は。地域住民に「ガイドをしてくれたらいくら」といったマネタイズ的なところはどんな説明を。

A 初期費用には農水省の補助金を活用している。補助金は最大でも2分の1だが、地域の金融機関の融資、クラウドファンディング、ファンドからの投資など、いろんなお金を組み合わせることで「一つのお金の制約」から逃れられる。地域の方々への対価は、基本は時給計算でお支払いしている。

Q 村まるごとホテル事業の数字的成果は。

A 宿泊者数は年2500人くらいだ。客単価は4万円くらいで、700人の過疎の村にはけっこうなインパクトになる。地域の人たちを雇用し、食材も地元から仕入れている。外からの移住者がしていたマネージャーが、この4月から村出身の若者に代わった。

Q 関係者を巻き込みながら持続させていくことの難しさを感じる。小菅村では立ち上げ後も、いくつもの施策を地域の人たちに主体性をもってもらいながら成功させているが、継続のために工夫や村人の声は。

A 一過性の盛り上がりは簡単だが、盛り上がりや住民のモチベーションの維持は難しい。そのためにも事業が重要で、事業こそが住民を巻き込み継続的にモチベートする。あとは情報発信だ。テレビや雑誌で紹介されると、それを村の人が見て「うちの村はすごいぞ」と感じ、「私も何か」と動いてくれる。

重要な記事

最新の記事

-

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日

2週連続で下落 スーパーの米価格、5kg4118円に2026年2月27日 -

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月27日 -

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日

放牧もっと楽に&低侵襲でシカ害減らす スマート畜産へ包括連携 東京工科大と農研機構2026年2月27日 -

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日

【農協時論】令和の米不足―「主穀」軽視改め食糧法に倣う時 元JA福岡中央会農政部長 髙武孝充氏2026年2月27日 -

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日

【農と杜の独り言】第9回 耕す文化・文化を耕す "農の復権"の契機にも 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年2月27日 -

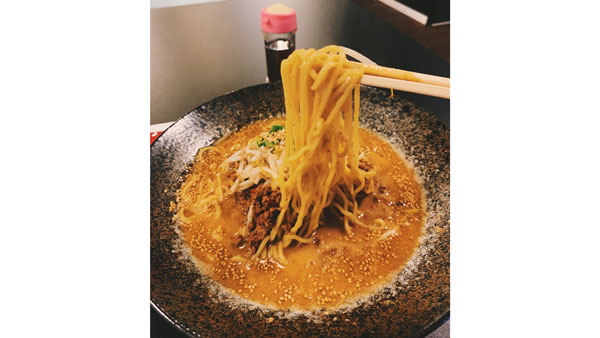

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日

【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】ラーメンは本当にブームなのか? ドイツのラーメン事情-その1-2026年2月27日 -

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日

「心に届く形で」 JA晴れの国岡山・内藤組合長があいさつ 「JA広報大賞」表彰式2026年2月27日 -

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日

【米の食味ランキング】東北と九州の回復目立つ 「にこまる」など高温耐性品種は「特A」の6割に2026年2月27日 -

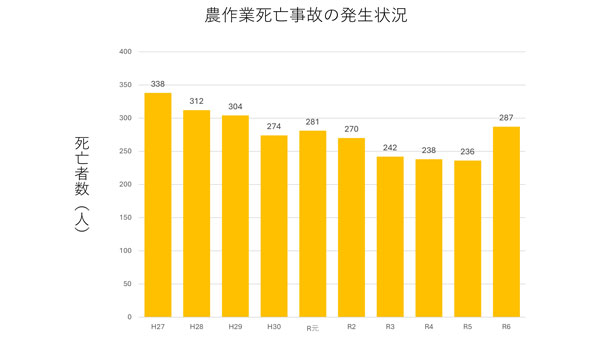

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日

農作業死亡事故が急増 51人増の287人 2024年2026年2月27日 -

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日

「1割の関わり」が農業を支える 91農業フォーラムin東北開催 JA全農2026年2月27日 -

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日

【いつまで続く? 気候危機】太平洋側の極度の乾燥 二季化で拍車も 三重大学教授 立花義裕氏2026年2月27日 -

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日

群馬県で豚熱 国内101例目を確認2026年2月27日 -

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日

(475)駅ナカは現代の城下町【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年2月27日 -

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日

大分県産さつまいも「甘太くん」など対象商品が大特価 JAタウン2026年2月27日 -

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日

アニメ「たすけあい story」第3話を公開 国境をこえる「たすけあい」 JA共済連2026年2月27日 -

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日

「ミルクの日」に仙台駅で牛乳配布 牛乳・乳製品の消費拡大へ JA全農みやぎ2026年2月27日 -

長野米、信州りんご、おやきなど対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月27日

長野米、信州りんご、おやきなど対象商品が20%OFF JAタウン2026年2月27日 -

JA全面協力 食べ放題「いちごフェア」開催 ホテルマイステイズプレミア成田2026年2月27日

JA全面協力 食べ放題「いちごフェア」開催 ホテルマイステイズプレミア成田2026年2月27日 -

【人事異動】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月27日

【人事異動】雪印メグミルク(4月1日付)2026年2月27日 -

欧州農薬関連事業拡大へ フランス子会社を統合 住友化学2026年2月27日

欧州農薬関連事業拡大へ フランス子会社を統合 住友化学2026年2月27日